- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

ヘッドスタンド

シールシャアーサナ

2019/08/26

昨日のHIP JOY YOGAは欠席が多く少人数だったため急遽予定を変更して「ヘッドスタンド(頭立ち)」練習クラスにしました。ヘッドスタンドとは文字通り頭を床につけて脚を上に持ち上げる逆転のポーズの一種です。

昨日のクラスではまずヘッドスタンドでは主に体のどこを使うのかを分析して、その部位を他のアーサナを用いて活性化させました。しっかり体が使いやすくなったところで実際のヘッドスタンドの練習へ移行しました。

大事なポイントとしては、

・腕と頭でつくる土台の形

・肩甲骨からヒジを押す力(前鋸筋)

・前屈(脚裏の柔軟性)

・身体後面の力(お尻や腿裏、背中)

・動きを安定させるお腹の力(腹横筋・腹直筋)

まずはしっかりと土台の形をつくることが大事です。前腕や肘で床を押さないと頭に体重がかかり過ぎて頚椎に負担がかかってしまいます。頭と肘先全体に均等に体重がかかるように調整しましょう。

シールシャアーサナはアーサナの王様とも呼ばれ体幹力強化や集中力アップなど様々な効果がありますが、慣れていないうちは転倒の危険もあります。自宅で練習する場合は布団などのクッション性のあるものを敷いたり補助を頼んだりしながら自己責任で練習しましょう。

最初は膝を曲げた状態のキープまでで十分ですのでゆっくりと感覚を覚えていってください。

熱量

2019/08/25

昨日から今日の午前にかけて息子の幼稚園でのお泊りイベントでした。キャンプファイヤーや花火、かき氷と夏らしさ満載の2日間。息子も一つたくましくなった気がします。

そのため昨日のブログは適当になったわけですが、今日は「熱量」についての話です。

「その物事に対してどれだけのエネルギーを注げるか?」ということなのですが、目の前のことに完全に集中して自分の力を発揮するというのはなかなか難しいことかもしれません。

ヨガの実践はこの熱量を上げる作用があると強く感じています。僕自身毎朝1時間半ほどアシュタンガヨガを行っていますが、日々繰り返していく毎にまずはヨガに対するエネルギーの注ぎ方や集中力が上がってきています。そうするとヨガ以外のことに対して注げる熱量も上がってくるのです。

熱量の高さ=生命力の高さと捉えることもできるかもしれません。生命力自体はやはり先天的なものが大きいとは思うのですが、ヨガには身体能力を上げるだけでなく、生命力そのものを上げる力があるように感じます。結局身体を鍛えるという手段にはなるのですが、単なる筋トレというよりも呼吸や全身の統合といったエッセンスが入ってくると良いように思います。(単なる筋トレでも効果はありますが。)

もちろん生きがいや目標や夢を持つこと自体が大きな原動力になり高い熱量を生み出します。精神から身体への影響は計り知れません。ただしある一定の熱量がそもそもないと自分が熱を注ぎ込めるものすらみつからなかったりします。その場合はヨガで身体を鍛え整えてみる。すると身体から精神への繋がりでなんだかやる気が出て本当にやりたいことが見つかるかもしれません。

色々なアプローチ方法があるのだとは思いますが、「熱量」や「生命力」といったものは人生を彩らせる起爆剤のようなものなのではないでしょうか。

ところで今回の写真は内容とは全然関係がないもので、外を歩いている時に「もうすぐ秋だなぁ」と感じたので撮ってみたものです。

熱量低めブログ

2019/08/24

昨日のヨガ講座では「熱量」の話も出ました。ここでいう熱量はカロリーとかではなくて「物事に対して自分の力(もしくは時間などの財産)をどれだけ注げるか」というもの。この熱量に関しては僕も日々意識していて自分自身のヨガのテーマの一つでもあります。

ブログに関してもやはり熱量を増やしていきたい、という想いはあるのですが、今日は熱量をグッと下げて明日に回してしまいます(笑)

今日は午後から幼稚園のお泊まり行事でスマホをいじってブログを書く時間が本当になさそうなのです。ですので一応「書いた」という証拠だけここに残して、また明日改めて「熱量」については書こうと思います。

調布から飛田給間の3分で書き終えて写真も適当な「電車でブログを書いている自分の靴」のもので失礼しますm(_ _)m

疾患とヨガ

2019/08/23

今朝のアナトミック骨盤ヨガはいつもご参加いただいている方には申し訳ないですがお休みにさせていただきまして、その時間を使ってアナトミック骨盤ヨガの内田かつのり先生のヨガ講座に参加してきました。

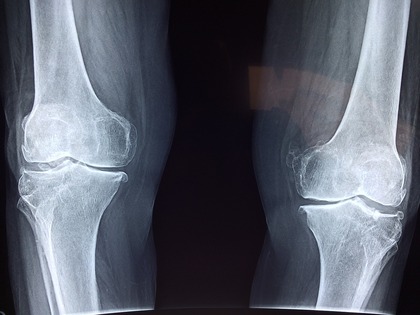

テーマは「5つの疾患とヨガ」。今日取り扱った5つの疾患とは、

五十肩

椎間板ヘルニア

坐骨神経痛

変形性膝関節症

胸郭出口症候群

(正確に言えば「坐骨神経痛」は疾患ではなく症状の名前ですが。)

RSYのクラスに来られる方の中にも上にあげた疾患に心当たりがある方もいるのではないでしょうか。

疾患の特性を理解した上でヨガでどんなアプローチできるのか、そんな内容の講座でとても勉強になりました。同じ名前の疾患の診断がおりていても人によってアプローチの方法が変わってきます。最終的にはいかにその人自身を診るのかが大切になってくるのだと思います。

医療の力が及ばないところでもヨガによるアプローチが有効なこともあります。(もちろんその逆もまたあります。)講座を通じてインストラクターと参加者、双方での見極めが大切だと改めて感じました。

RSYのクラスにもどんどん生かしていこうと思います。

アーサナメモ・番外編

ジャンプイン

2019/08/22

今日はアーサナメモの番外編として昨日のブログで触れたジャンプインを紹介します。太陽礼拝のダウンドッグから手と手の間へ両足同時にジャンプして着地する動作となります。

手順としては、

1. ダウンドッグの最後の吐く息で膝を曲げてお尻を後ろに引きジャンプするための準備の態勢になる。

2. 息を吸い始めると同時に両足で床を蹴りお尻を高い位置に保ちながら手と手の間に着地する。跳んでから着地するまで途切れさせずに息を吸い続けます。

まあ書いてみると簡単な動作に思えますが、静かに着地するのには練習が必要です。何はともあれまずは跳んでみる。

最初はお尻の位置が低くドスンと着地してしまうかもしれません(動画0:00~)。

次の段階では膝をあまり曲げずにお尻を高く保ったまま着地します。慣れてないと前のめりになって転倒しそうになりますが、ブレーキをかける力をつけていくには恐れずにお尻を高く保って練習します。(動画0:07~)

お尻の位置に慣れてきたらダウンドッグの最後の吐く息のところで骨盤底筋とお腹(腹横筋)を強めに締めます。その引き締めを緩めないまま息を吸ってジャンプ動作に入る。うまくいくとお尻がフワッと浮き、重力を感じさせないような動作ができてきます。(動画0:15~)

さらに慣れたら着地することを途中でやめて戻ってみたりします笑(動画0:25~)

主に必要な要素

・もも裏の柔軟性

・骨盤底筋と腹横筋を引き締め続ける力(ムーラバンダ、ウディヤナバンダ)

・着地でブレーキをかけるための力としては、

ー三角筋前部の筋力

ー前鋸筋の筋力(脇の下)

ー上腕三頭筋

ー手首の強さと柔軟性

上記のように満遍なく様々な要素が必要になってきます。一瞬の動きの中でも複雑な力が働いているのですね。個々の力は太陽礼拝に含まれるアーサナなどで鍛えていき、材料がある程度揃ったら実際に跳んでみてそれらを統合する練習をします。

焦らずに一つ一つ練習してみてくださいね。

ジャンプイン

2019/08/21

今朝のRoot Yoga Moveはお休みの方が多く、少人数でのクラスでした。なので割と自由な内容で進めていき、最初のワークでも普段あまりやらないジャンプインを練習しました。

ジャンプインとは太陽礼拝でダウンドッグからアルダ・ウッターナアーサナへ移行する際に片足ずつ手と手の間に歩いていくのではなく、両足同時に床を蹴ってジャンプし両手の間に着地するというもの。音なく静かに着地するようになるにはけっこうな練習が必要となります。

最初はお尻が下がってしまいドスンと地面に落ちてしまうのですが、慣れてくると肩や脇の下やお腹の力でブレーキをかけてゆっくりと着地できるようになります。今日の練習でもジャンプインが初めての方はどうしても勢いで行くしかないのですが、だんだんと勢いを弱める力もついていくと思います。

その為に有効なアーサナの一つはバカアーサナ。股関節を曲げる力やお腹の力だけでなく肩の前側や脇の下の力もつけることができます。バカアーサナを長くキープできるようになる頃にはジャンプインでのブレーキの感覚もつかめるようになってくると思います。

ところでジャンプイン、ジャンプインと言っても動きの想像ができない方もいらっしゃると思いますので明日あたりのブログで映像付きで解説しようかなと思います。たぶん…時間があればですが。(時間はある、ないではなく自ら「作り出せ」って感じですね^^;頑張ります。)

筋肉痛

2019/08/20

今日はお尻ともも裏と背中がけっこうな筋肉痛で歩くのも辛いです。昨日の朝にピンチャ・マユーラアーサナ(肘倒立)から後屈をして足を頭に近づけていく練習を何回もしたからです。(写真はだいぶ前の使い回しのものですが、今はもう少し足と頭が近づくようになりました^ ^)

筋肉痛になると羨ましくなるのは筋肉痛が大好きな人。RSYのクラスに参加してくれている人の中にもとにかく筋肉痛が好きな人が何人かいらっしゃいます。トレーニングをしてるときだけじゃなく翌日や翌々日も筋肉痛で楽しめるなんて良いことだらけではないかと思います。運動をするモチベーションにもなります。

僕はというと治りかけの筋肉痛は不思議と気持ちよく感じて好きです。でも今日の状態のような一番ひどい時の筋肉痛はまだ良さがわかりません。

いつか全体を通して筋肉痛を愛せる日がくるよう日々努力し続けようと思います(笑)

フリスビーのち鍵〜その2〜

2019/08/19

前回の続きです。

楽しかったライブが終わり、帰り道の途中で一緒に行った友達とも別れ、23時過ぎに京王よみうりランド駅に降り立ちました。駅までは自転車で来ていたため自転車置き場に向かい精算機でロックを解除。自分の自転車の前まで行き、「さあ帰ろう」とリュックサックのポケットに手を突っ込み自転車の鍵を探ると、、

あれ??

鍵がない...

落ち着いてもう一度違う所も探してみよう...

やっぱりない!!!

どこかで自転車の鍵を落としてしまったようです。。スペアキーがあるなら一度歩いて家に帰るところですが数年前に失くしてしまっていました。(本当はその時点でもう一つスペアキーを作るべきだったのですが。。)ともかく自転車を駅に置きっぱなしにしておくことも出来ないので、鍵がかかったまま押して帰ることにしました。

問題はその自転車が電動自転車だということ。持っている人ならわかると思いますが、電動自転車は普通の自転車より圧倒的に重いのです。ロックされていて動かない後輪を手で持って浮かせながら前輪だけ地面を転がして押していきました。簡単そうに聞こえますがやってみるとこれがめちゃくちゃ大変で、10mくらい進めると腕が限界を迎え後輪を下ろしてしまいます。そんな感じで10m進んでは休憩、頑張って15m進んでは休憩、と繰り返しながらゆっくりと家に向かいました。

一昨日は夜になっても気温が高く、高重量の自転車の負荷をかけ続けたので日中のライブでかいた汗の比じゃない量の汗をかきました。その上後輪を持ち上げながら進んでは止まる姿を通行人にチラチラと見られ続ける始末。なかなか距離が進まないもどかしさに「上腕三頭筋だけじゃなくて二頭筋ももう少し鍛えておけば良かった」「筋持久力がまだまだ足りないな」「これはフリスビーをとった帳尻合わせなのか??」などと考えながら頑張り、なんとか家にたどり着きました。自転車に乗れば3分で着く距離、かかった時間はなんと35分!!日付をまたいでいました。。

とりあえず家にはたどり着けたものの鍵のない自転車をどうしたものか。調べてみても鍵番号がわからないのでスペアキーを新たに作ることができず、充電器ごと一式で交換するとしたら相当な費用がかかります。もう自転車自体が古いので自転車屋さんには新車への買い替えを勧められましたが、いずれにしてもけっこうなお金が飛んでいきそうです。フリスビーのように。

もし電動自転車のスペアキーを1個も持っていない人がいましたら明日中に作りに行くことをおすすめします。

フリスビーのち鍵〜その1〜

2019/08/18

昨日の午後は仕事の休みも取り昔から好きなバンドのライブに行ってきました。場所は埼玉のメットライフドーム。ドームと言えど壁で覆われているわけではなく吹き抜けになっていて空調はなし。台風が過ぎた後の猛暑日で全身から汗が吹き出します。でもライブが始まってしまえばそんなことはどうでもよく、むしろ外の夕陽が見えたり気持ちのいい会場でもありました。選曲も自分の一番好きな曲があったり昔の懐かしい曲があったりですごく楽しいライブでした。

そして全曲目が終わり、エンディングではバンドのメンバーがパレードの車みたいなものに乗ってフリスビーを客席に投げながら会場を移動していました。今回僕はスタンド席の中では3列目とかなり前の方だったので「もしかしたらフリスビー飛んでくるかも…?」と期待。いよいよメンバーを乗せた車も自分の席の方に近づいてきました。

どこに飛んできてもキャッチできるようにお尻の筋肉を戦闘態勢にして身構えていましたが、フリスビーはアリーナ席の方へ飛んで行ったりスタンド席に来てもだいぶ遠くに着地したりしていました。そうこうしながらメンバーを乗せた車は僕達の席の前を通り過ぎて行きました。「もうダメかな…」と半ば諦めていると、その車に乗っていた一人、バンドのサポートミュージシャン(キーボーディスト)の方がこちら方向にフリスビーを構えて、、そして、

投げた!

そして斜め右前方の席の人の伸ばした手に弾かれて、

僕の胸のど真ん中に吸い込まれるようにキャッチ!!

とれました!

それはもう本当にベストな位置に飛んできました。嬉しかったです。会場には3万人の人がいますからけっこうな確率です。なんだか最近ツイてます。しかもフリスビーは息子たちが遊ぶのにはもってこいのもの。我が家では実用的なものなのです。

ライブも良かったのに最後の最後にオマケまでついてとても良い気分で帰途につきました。

…その後に起こる出来事のことなど想像だにせず。。

補助輪

2019/08/17

昨日は自転車の話でしたが、自転車の補助輪には考えさせられるものがあります。自転車の補助輪が必要かどうかは年齢や状況によってだいぶ変わるのですが、無くて大丈夫な場合には無くて良いものだと思います。

補助輪があることで自転車自身に慣れて成長を促すのであれば補助輪はすごく有効なものになります。でもある程度すでに自転車に乗れそうな力があるのに補助輪に頼ってそれに慣れてしまっては成長を妨げてしまいます。

自転車に限った場合であれば遅かれ早かれ小学生くらいになればみんな乗れるようになるので補助輪があろうがなかろうが結果的にはあまり関係がないのですが、これが自転車以外のことだとけっこう大きな影響を人生に与えるように思います。

仕事や育児、もしくは病気や身体の悩みなどにおいての補助輪(もちろん比喩としての。)が必要かどうか、自分の今の状況を踏まえての見極めはとても難しいと思います。でもこの見極めができたらグッと人としての成長ができるようにも思います。アナ骨のローランジで手を離していくかどうかもマットの上に単純化された補助輪の話なのかもしれませんね。

頼るべきものと自立のバランス、ヨガはこの辺の見極めの力も不思議とつけていくようにも感じます。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以