- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

仙骨

2019/08/06

昨日は首の後ろを温める方法を紹介しましたが、あと一つ、温めると効果的な場所があります。

それは、

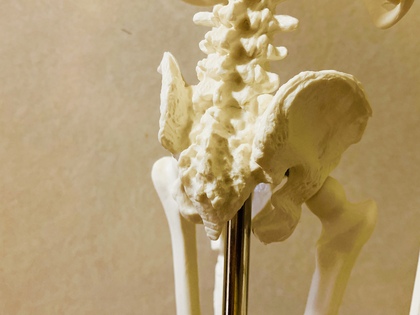

仙骨(写真はまだ名無しのミニ骨格標本のものなので形がいびつです…)。

仙骨はお尻の真ん中、左右の骨盤をつなぐ位置にある骨。尾骨と、腰椎の間にあります。仙骨は血流や神経の要所と言われています。ここを温めると全身の血流が良くなり、副交感神経が優位になるそうです。

リラックスしたくてもできなかったり、寝付けない時などに仙骨を温めると効果を感じられると思います。温める方法は首の後ろと同じでどんな方法でも良いと思います。湯たんぽを使ったり、温かいシャワーを浴びたり。物を用意する元気もない時は手を仙骨に当てるだけでもだいぶ調子が変わることもあります。

整体などでは仙骨から腰痛にアプローチすることもあるくらいなので、腰の痛い方もぜひ温めたい部分となります。

首の後ろと合わせてこちらもぜひお試しくださいね。

首の後ろを温める

2019/08/05

昨日は夏場の暑さと腰痛の関係などについて軽く触れましたが、今日は腰痛や肩こりや疲労に効く一つの方法を紹介します。

昔からありふれた方法ですが抜群に効果があります。それは、

首の後ろを温めること。

首の後ろを温めることで全身の血行が良くなりリラックス効果、疲労回復効果などが期待できます。特に今は冷房で首元が冷えてしまっている方も多いと思うので、一日一回でも温めてあげると身体をリセットできます。

タオルを濡らしてレンジでチンしたり、湯たんぽを使ったりと、方法はなんでも良いですが、10〜20分温めると効果を感じられると思います。あとは首の後ろを温めるための商品なんかも出ています。僕もちょうど5年前に受験勉強を始めた時にあずきの蒸気で首元を温めるような物を使っていました。机に向かって目線を落とし首に負担をかけながら勉強していた頃に体を元気にする効果があったのを覚えています。

この暑い夏に温めるなんて…と思うかもしれませんが、気づかない間に体を冷やしてしまう夏にこそ必要なのではないかと思います。(冬は冬で同じことを言っているかもしれませんが…)

簡単にできることなので不調を感じている方はぜひ試してみてくださいね。

暑さとギックリ腰

2019/08/04

こんにちは。

最近はなんだか体調を崩す人が増えているように思います。長く続いた梅雨から急激な猛暑、身体には相当な負担がかかりますね。

特に増えているのがギックリ腰を始めとした腰痛。夏の暑さで冷たいものを多く飲んだり食べたりしていると内臓が冷えて機能が落ちます。そしてお腹周りが硬くなることで腰を支える力がうまく働かなくなりギックリ腰になったり慢性の腰痛が悪化したりします。夏の冷えは盲点かもしれません。なるべくお腹を冷やさないように過ごしたいものですね。

具体的な対策としては冷たいものを食べすぎないこと、クーラーで首や腰を冷やしすぎない、適度に塩分を補給する、適度な運動をする、などでしょうか。

自分の生活スタイルに合わせた対策をして元気に夏を乗り切っていきましょう!

セミ

2019/08/03

昨日の夜仕事が終わって家に帰ると3歳の長男が珍しくまだ起きていました。何事かと思ったらセミの幼虫をつかまえたのを僕に見せたかった様子。どうせならと思い息子と一緒にセミの羽化まで観察することにしました。

どこか幼虫がとまりやすく、なおかつ観察しやすい場所はないかなと家の中を見回してみると、お風呂場がその条件に一番合っているようでした。早速浴室の網戸にセミ幼虫をつかまらせると上の方まで移動していって動きを止めました。あとは羽化が始まるまで待つだけです。

結局ちょうど一時間後に羽化が始まり、背中が割れて中から綺麗な色(薄緑&白)の成虫が出てくるのを息子と一緒に観察できました。息子はいつもはとっくに眠っている時間ですが眠さを抑えて最後まで起きていました。

僕も最近は早朝アシュタンガヨガを行っているので夜も22時半には寝る生活を送っていました。なので23時を過ぎると眠さの限界を超えていました。前は1時頃まで起きていた生活だったのに習慣というのはすごいものだなと感じました。

なんにしても夏休みらしい一夜でした。

朝食

2019/08/02

今日も暑いですね、というのが最近の挨拶です。「おはようございます」よりも頻繁に使っているかもしれません。

今日はここ半年ほど気に入っている朝食を紹介したいと思います。それは、

ミューズリー 。

知っている人は知っているし、知らない人は知らないと思います。(←当たり前ですが。)ドイツなどでは当たり前に朝食などに出てきます。

どんなものかと言うと、鳥のエサみたいなものでシリアルの一種ですね。似ているものとしてグラノーラがありますが、ミューズリーはグラノーラとは違い砂糖など糖分の添加がなく、穀物(オート麦や大麦など)もそのまま潰された形で入っています。(たまに砂糖など添加されていてもミューズリーとして売っていたりもします。)

僕が近くのスーパーで買っているものには、穀物にナッツやドライフルーツが加えてあります。そのミューズリーに豆乳やヨーグルトをかけて、時にはバナナを加えて食べています。食べ方は好みによって色々と変えられると思います。

個人的に思うミューズリーの利点は以下のようなこと。

・糖分(砂糖など)の添加がないので血糖値の急な上昇や下降がない。

・食物繊維が豊富でお腹の調子がとにかく良くなる。

・良く噛まないと食べられないので、顎や頭の筋肉が動き脳への血流アップ+小顔効果。

僕自身、糖分の代謝がけっこう苦手なところがあるので、砂糖たっぷりのグラノーラだと若干調子が崩れます。個人の感想ですがミューズリーだと血糖値の不安定さを感じません。

そして一番効果を感じるのは便の質が驚くほど良くなること。そもそも便秘ではありませんが、ミューズリーを食べている時は、なんというか、良質になります笑

あとはダイエットしたい方には合っている食べ物なのだと思います。カロリーが少なく栄養豊富で腹持ちが良く、便の調子が良くなるので、朝食のパンの代わりにでも食べれば効果は得られるかもしれません。運動ありきだとは思いますが。

色々と良いことを書きましたが、もちろん小麦アレルギーやセリアック病の人などには向きません。それに人によって食べ物の向き不向きはだいぶ違います。食べた後に眠気やだるさがあるものは体質に合っていないか量が間違っている可能性があります。なんにしても腹7〜8分目に抑えておくと余計な負担を体にかけず集中力も持続します。

体に悩みがある人は食についても見直してみると思わぬ発見があるかもしれません。

ミニ標本

2019/08/01

少し前に始めたiプラザでのアナトミック骨盤ヨガのレッスンのために実は小さな骨格標本(40cmほど)を導入しました。スタジオLinoに置かせてもらっている骨格標本のリボンちゃんは等身大サイズで作りもしっかりしていますが、iプラザへ持ち運ぶために購入した標本はなんとも言えない作りです。

肋骨がやけに薄っぺらかったり、頭蓋骨が長かったり。。でもやはり骨や筋肉の説明をする時には骨格標本があるとわかりやすく、小さくても活躍しています。

ただ今日ふと気付いたのはこのミニ骨格標本にはまだ名前がないこと。等身大のリボンちゃんよりは活躍の場が少なく存在感が薄いですが、名前はあったほうがいいのかなと思います。

ということでこの写真の標本の名前を募集します。期間は今日から一週間くらいにします。

もし何か思いついた方は直接でもメールでもアイデアをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

明日、明後日はアナトミック骨盤ヨガですね。骨盤力をつけていきましょう!

103回目〜「診る力」〜

2019/07/31

今日も蒸していましたね。今朝も6時頃から家で90分ほどアシュタンガヨガを練習しましたが大量の汗でヨガマットが大変なことになっていました。この時期は水分や塩分補給に気をつけなければいけませんね。

今日もブログを毎日書くことのメリットに関しての続きです。昨日は時間の使い方がうまくなったという話でした。

ブログを続けてみてその他に感じた変化ですが、何がわかっていて何がわかっていないのか自分の現状がわかるようになったことです。

何か自分がわかっていると思っていたことでも、いざ他人に伝えようとした時に全然説明できなかった、なんていうことをみなさんも経験したことがあるかもしれません。人に何かを伝えたい時は、そのことを本当に理解していて使いこなせていなければなりません。発信する側は受け身でいる時の3倍くらいわかっていなければならないのです。

ブログを書いていると、わかっていると思っていたことでも曖昧な部分があったり、なぜそうなるのか?まで深く考察したことがなかった、というようなことに気づかされることがあります。自分自身の知識や経験の足りないところが整理できるのです。ただ情報を受け取るだけでは「わかった気」になっていることがあるのですね。

その点情報を伝える側は物事を理解した上で優先順位をつけてわかりやすく相手に伝えなければなりません。ですので発信する立場に強制的に自分を置けばまずは自分自身の頭を整理しようという力が働くのです。(働かない場合もありますが…)

僕は水泳のグループレッスンでたまに参加者同士でお互いにフォームチェックをしてもらいます。そしてインストラクター目線でお互いにアドバイスをしてもらう。そうすることで泳ぎのどこが大事なのか、どこを直したら効率よく進めるのか、など「診る力」がついてきます。(この「診る力」はアナ骨の内田先生の言葉を借りています。)教える方は3倍わかってないといけないのですね。

このように水泳レッスンで情報を整理して発信する側に回ることもブログを書くことと同じような効果があります。もちろんこの「発信する力」や「診る力」は自分のヨガのアーサナを深めるためにもとても大切なこととなります。

こういった力をつける習慣としてはもちろんブログを書くことでなくてもかまわないので、様々な形でご自身に転用していただければと思います。

RSYのヨガレッスンでも「診る力」をつけるためのワークは徐々に行っていこうかなと考えています。

102回目

2019/07/30

今日ブログを書こうとふと編集ページを開いてみたらなんと昨日までで101回ブログを書いていたようです。3ヶ月ちょっと前にブログを始めると決めて以来毎日書き続けています。毎日続けてみて初めてわかったこともいくつかあります。今日は一つのことを毎日続けるメリットについて書いてみようと思います。

まずブログを書き始めてから一番変わった点は、

時間の使い方がうまくなったこと。

やってみるとわかるのですが、ブログを書くというのはけっこうな頭脳労働なのです。書くことを考えたり文章をまとめたりするのは、しゃべるのとは少し違った頭の使い方をします。ですので最初のうちは一つのブログを書くのにもかなりの時間を使いました。

でも1日24時間しかないのにブログにそんなに時間を割くわけにもいかない、と当然考えるようになります。そうすると文章をつくる速度を上げなければという回路が働きだんだんと作業時間が短縮されてきます。また、書き始めてから内容を考えたり、確認作業をしたりでは遅いとわかってくるので、ブログを書く前に空き時間が少しでもあれば前もって全体像を考えたりするようになります。

そんな感じでだんだんとブログにかける時間は短くなっていき、なおかつ1日のうちの早い時間、たいていの場合午前中に終わらせるようになりました。後回しにしないようになってきたのです。

そして嬉しいのは「後回しにしない」という行動パターンがブログ以外のことにも自然に定着してきたのです。例えばメールの返信、家の掃除や細かい仕事などを出来る時にサッとやるようになりました。ブログを始めたことによって色々なことをダラダラ後回しにしなくなり結果的に自分のやりたいことや必要なことにかけられる時間が増えたのです。(時間を有効に使えるようになったのには早朝に毎日行うようにしたアシュタンガヨガの影響が最もあると思いますが。ただこの毎日アシュタンガもブログがきっかけで始められたのです。)

1日の中のやる事が増えたのに時間が増えるというのは少し不思議な話ですが、それほど時間やエネルギーを有効に使える余地があったのですね。時間の有効な使い方は来年以降また大学に戻る際にも必要になるテーマだと思うのでつきつめていきたいと思います。

明日は水曜日、朝夜レッスン二本立ての日です。暑さに負けない身体をつくっていきましょう!

サーカス

2019/07/29

今日は弟の知り合いの方からもらったチケットがあったので家族で横浜までボリショイサーカスを観に行ってきました。

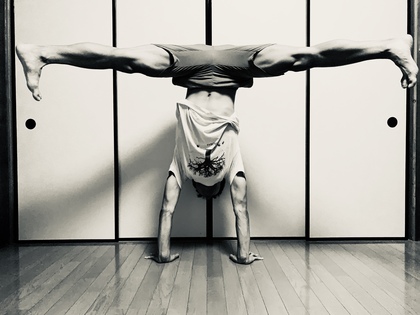

犬、猫、馬、熊などの動物も登場して子供達も喜ぶ内容ですが、個人的にはなんと言っても鍛え上げられた人間の肉体の方に目が行ってしまいます。

鉄棒や空中ブランコをしている人の動きはとにかくしなやかで美しいですね。股関節が360度自由に動き、上半身の動きを支える背骨もしなやかで強靭です。すばやい動きですが、ところどころでヨガのアーサナと同じような動きもありました。

質と量の高い練習をこなせば人間もあれだけ動けるようになるのだとわかると自分のヨガの練習の励みにもなります。とりあえずは股関節の動きを良くして開脚や前後開脚を180度以上いけるようにするのと、背骨周りを強くしなやかにしたいなと思います。肉体を使いこなせる方々からの刺激は自分にスイッチを入れ直しますね。

それにしてもロシアの方は背が高くて手足が長いですねぇ...

あとプードルはいつ見ても想像の二回りくらい大きいですねぇ...

「できる」という錯覚

2019/07/28

昨日は何かを練習したり何かで上達をしたい時には「できる」という感覚を持つことが大切だという話でした。なかば思い込みのような形でも自分の心と身体を信じ込ませることで力が発揮できることもあります。

しかしながら同時に頭の隅に置いておいた方がいいこともあります。それが今回のテーマの、

「できる」という錯覚

もしくは

「できている」という錯覚

です。

ヨガでも他の物事でも成長するための過程があります。方法は一つではありませんが、それは身体や自然の仕組みにのっとったものとなります。

例えばヨガで○○アーサナをしてみたい、となった時にそのアーサナをとるために必要な力や技術があります。身体のある部分の筋力や柔軟性が必要だったり、そもそもの力をかける方向があっていなければならないのです。

その条件を満たした上で、または満たそうとした上で、まだ必要な要素(筋力、柔軟性など)が足りなくてそのアーサナができない、というのは全く問題がありません。単純に練習を積んでいけば一定の期間でできるようになります。その過程で「できる」という感覚を持てれば成長は加速すると思います。あるいは最初から「できる」という感覚を持っているかもしれません。

しかしそのものの習熟に必要な要件を満たそうとせずに「できる」感覚や「できている」感覚を持っている場合、残念ながらそれは錯覚や思い込みといったものなります。錯覚であれば、いくら「自分ならできる」と思っていても一定の期間であることを習熟させることはできないのです。

具体的に言えば、そのアーサナが何のためのものなのか、何をしているのか知らなければ成長はしない。もちろん最初から全て知る必要もできる必要もありませんが、知ろうとする姿勢、それを自分に落としこもうとする姿勢があれば、あとは練習をするだけで必ず成長します。

つまりそういった姿勢があれば未知のものや、今の自分にとっては到底できそうにないことに出会っても「自分なら階段を一歩一歩上っていける」という錯覚ではない『「できる」という感覚』を持てるのではないでしょうか。

もちろん素直に吸収する力とともに情報を吟味する力は必要ではあるのですが。

またまたわかりづらい話になってしまいましたが、、ともかく一緒に練習していきましょう!

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以