- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

「できる」という感覚

2019/07/27

夜中はすごい雨でしたが日中は青空が広がっていますね。ともかく暑い夏到来です。明日の台風にはお気をつけください。

ここ一週間は世界水泳を見続けています。昨日も男子100mバタフライや200m平泳ぎでとんでもない世界記録が出ています。高速水着時代を超えるタイムが続々と出ているのです。

今朝のアナ骨レッスンが始まる前に参加者の方から、「なぜそんなに記録が出るのですか?科学的トレーニングが進んでいるからですか?」との質問がありました。なぜか?ははっきりわかりませんがいくつか要因はあると思います。

科学的トレーニングの発展もその一つだと思います。スポーツ生理学や医療の知識を応用することで目的に合った効率的なトレーニングを行えます。そもそも遺伝子検査などでもその個人にあった種目を選択できたりもします。このあたりの要因は大きいのでしょう。

ただタイムが出る要因として外せないと思うのは、タイトルにもある「できる」という感覚。もちろん効率的なトレーニング方法などの確かな方法論が土台にあるという前提での話にはなります。ここでいう『「できる」という感覚』は自分の目指す場所(競泳で言えば具体的なタイム)が見えている状態のこと。

例えば、競泳よりわかりやすい話だと陸上短距離の男子100m走。長年ずっと日本人は10秒の壁を切るのに苦しんできました。なのに1人が9秒台を出した途端に短期間のうちに9秒台のタイムを持つ日本人は3人になりました。この陸上の出来事にはトレーニング方法の発展や個人の才能とともにこの『「できる」という感覚』という要因があるように思います。「身近にいるライバルのあいつができたなら俺も努力すれば確実にできる」という感覚です。その感覚は徐々に広がって20年後には男子高校生がインターハイで9秒台を出していることでしょう。

競泳の場合は10年前の高速水着時代に出された記録が今の選手の指標になったのかもしれません。

この感覚はヨガにも応用できます。例えばちょっと複雑なアームバランスやハンドスタンドはとても難しそうに見えます。「もしかしたら運動神経のいい特別な人にしかできないのかな?」なんて思うこともあるかもしれません。ただ実は正しい方向の努力を積み重ねるとできるものなのです。まずは自分も「できる」という感覚を持つこと。そのモデルとしては生で触れられる身近な人を参考にするといいかもしれません。例えば同じヨガクラスに通っている動ける人。テレビ画面を通して見る人よりも同じ空間にいる人の方がリアルを感じやすく「できる」感覚を自分も持ちやすくなります。

ただここまで「できる」感覚の大切さを書いてきて何ですが、道筋のない「できる」は空想として終わる可能性もあります。僕としても「ただヨガを続ければ何でもできるようになりますよ。」と無責任に言うことはできません。本当の『「できる」という感覚』を持つためには自分のことを知らなければなりません。

ですので明日のブログのテーマは、

「できる」という錯覚

となります。

ではまた明日。

変幻自在の「ん」

2019/07/26

昨日は玉虫を捕まえたのでその話をはさみましたが、今日は不規則五十音の続きです。

前回はハ行まででした。その後に続くマ行、ヤ行は発音的にも規則的なのでとばします。ラ行については不規則な部分もあるのですが、色々と解説が難しいのでとばします(笑)ワ行はあってないようなものなのでとばします。

ですので今日は「ん」についてです。ひらがなのなかで唯一子音のみの音です。英語などのアルファベットと異なり、ひらがなは通常母音を含んでいますが、「ん」だけは母音を含みません。なのでそれだけで他のひらがなとは全く異なる存在といえそうです。

そして「ん」の特殊性は他にもあります。それは前後に来る音によって同じ「ん」でも何種類かの発音があること。

例えば、

三太(さんた)の「ん」は[n]の音。

参加(さんか)の「ん」は[ŋ]の音。

秋刀魚(さんま)の「ん」は[m]の音。

上記のように同じ「ん」の音でも後ろに来る子音によって「ん」の調音位置は変わります。例えば「さんか」のように「ん」の後ろに軟口蓋破裂音の[k]が来る場合には、「ん」は同じく軟口蓋で閉鎖をつくる鼻音の[ŋ]を選択します。「さんま」のように後ろに上下の唇を使う音が来れば、「ん」は両唇鼻音の[m]となります。また上には書きませんでしたが言葉の語尾に「ん」が来る場合には上記三つの音とも異なる音になります。

このように同じ「ん」でも条件によって発音が全く異なるのです。英語などのように"mention"や”member”など綴りが違えばわかりやすいのですが、日本語の場合は全て「ん」で表記されるのでなかなか違いがわかりづらくなっています。多くの日本語母語話者はあまり音の違いを意識していないのかもしれません。

パートナーの色に染まってしまう変幻自在の「ん」。みなさんは共感できる部分もあるのでしょうか?

玉虫

2019/07/25

今日は暑いですね。自転車移動だけで汗をかきます。(電動自転車ですが…)本格的に夏が始まったようですね。

連日のひらがな不規則問題についてはまだ続きがありますがひと休みして、今日あったラッキーな出来事についてです。

午前中のiプラザアナトミック骨盤ヨガが終わって、参加してくれたS君とiプラザの駐輪場あたりで色々と立ち話をしている時のことです。ブーーンという音が聞こえたので周りを見渡してみると、、

キラキラと輝く細長い体。

タマムシです。

しかも低空で飛んでいます!

次の瞬間には追いかけてつかまえていました^^;

稲城ではタマムシを何回かは見たことがあるのですが、上空を飛んでいたり、高い木にとまっていたり、死んでいたり、3歳の息子と虫とりに行ってもなかなか出会えない虫でした。

玉虫色なんて言葉もあるくらいで光の具合によって色調が変化します。写真は背中側しか写していませんが、お腹側もまた違った色味でとても綺麗です。僕の名前にも「虹」という字が入っているので、七色に輝く虫にはなんとなく愛着がわきます。

タマムシといえばパッと思い浮かぶのは法隆寺の玉虫厨子(たまむしのずし)ですが、大量のタマムシの羽を使われていたはずです。(何千匹でしたっけ?歴史の資料集に載っていた気がしますが忘れてしまいました…)とにかくよくそれだけの数を集められたものだと思いますが、当時はたくさん飛んでいたのでしょうか…?

ともかく家に帰って息子にタマムシを見せた後は玉虫厨子はつくらず外に逃がしました。勢いよく空高く飛ぶ姿を見ると若葉台で低い位置を飛んでいたのはラッキーなことでした。(タマムシにとってはアンラッキーですが。)

稲城はけっこう自然が残っているので色んな生き物がいますね。

「は」「ぱ」「ば」の不思議

2019/07/24

今日は昨日に引き続きハ行に関してです。みなさんはハ行にだけ濁点(゛)と半濁点(゜)の両方がつくことを不思議に思ったことはありませんか?カ行やサ行やタ行など濁点がつく行は他にもあるのになぜかハ行だけ「ばびぶべぼ」に加えて「ぱぴぷぺぽ」へも変化する。どうも不自然な感じがします。

それもそのはず、ハ行の濁点事情は調音的な観点から言うととんでもないことが起きているのです。

そもそも濁点がつくということは、その行の子音が有声化するという基本的な原則があるのです。有声化とは声帯の振動を伴わなかった音(無声音)が声帯の振動を伴うようになるということです。例えばカ行の子音である[k]は声帯の振動を伴わない無声音ですが、同じ軟口蓋の音でも声帯の振動を伴わせると[g]の音になります。つまり無声子音[k]を使ったカ行を有声化するとガ行になります。サ行やタ行でも同じ変化があり、日本語の濁点というのはこの有声化が基本になることがわかります。

ただしハ行は上記のようなわけにはいかないのです。ハ行は基本的には喉の奥の声門で調音します。(「は」「へ」「ほ」のみ。「ひ」「ふ」は異なる場所。)ハ行を有声化させようとすると喉の奥で摩擦を感じながら子音の時点で声帯の振動を感じなければなりません。

....??

難しいですね。。努力して「はへほ」を有声化させようとしてみると「あ¨え¨お¨」のような日本語では表現できないような音になります。どうやっても「ばべぼ」にはなりません。それもそのはずでバ行はハ行とは調音位置がそもそも異なるのです。

バ行の調音位置は上下の唇です。唇を閉じて息を閉鎖したところから一気に開放する。唇同士を離したまま「ばびぶべぼ」は言えないですよね。唇をつかった有声の子音が[b]の音なのです。ですのでバ行はハ行とは音声的にはなんの関係もないのです。

ではパ行はどうなのかというと、パ行もバ行と同じく唇を使います。ただしパ行の子音[p]は声帯の振動を伴わない無声音です。つまりパ行が有声化したものがバ行となります。実はパ行とバ行がセットで、有声化と濁点の原則からいえば「ぱぴぷぺぽ」に濁点がつくと「ばびぶべぼ」になるのです。(日本語の表記がもはや「はひふへほ」が基本になっているのでややこしいですが...)

ハ行に濁点や半濁点がつくことでバ行やパ行になるというのに実はハ行自身がこの三者の中では仲間はずれだったなんて、なんとも悲しい(?)話ですね。日本語五十音順の独特さを感じます。

今回でハ行まで終わりましたが五十音順の中にはまだ不規則な部分があるのでしょうか?

続きはまた明日以降に。

ハ行

2019/07/23

ここ何日かは夜は世界水泳(競泳)を観ていますが、初日から平泳ぎで世界新記録が出たりと驚きのレースが続いています。世界のトップは身体の使い方が常人離れしていますね。参考にできるところは参考にしています。

ブログですが、今日は50音順ハ行についてです。タ行の次はナ行なのですが、ナ行は規則的です。(本当は「に」だけ音をつくる位置が若干ズレるのですが、全て同じ鼻音ということで済ませてしまいます。)

対して次のハ行には発音的に不規則な点があります。ハ行をローマ字(ヘボン式)で書くと、

ha, hi, fu, he, ho

となります。"Fukuyama Masaharu”など、明らかに綴りが他のハ行とは異なる"fu"は仲間はずれなのではないかと予想がつきますね。日本語の「ふ」は唇をすぼめてその間から空気を出す時の摩擦で発音されます。ローマ字表記は"fu"ですが、歯と唇を使う英語の"f"の音とは異なります。(それぞれ別の発音記号が存在します。)

そして「は」「ひ」「へ」「ほ」ですが、ローマ字表記だとどれも"h"が使われています。しかし「はひへほ」と発音してみるとわかりますが、「ひ」だけ音をつくる位置が異なります。「は」「へ」「ほ」は喉の奥の方で摩擦を起こしている感覚があるのに対し、「ひ」は喉よりだいぶ前方の方で息を感じますね。「ひ」は硬口蓋という口の天井部分で摩擦を起こして発音されます。

そういえばドイツ語の"ch"の音もその前に来る母音によって喉の奥("Dach")になったり、硬口蓋("ich")になったりと変化します。言語ごとの特性を見ていっても面白いかもしれませんね。

このようにハ行にも3種類の子音が混じっているので注意が必要ですね。

明日はハ行に関しての日本独特の規則についての話になります。そして明日は朝と夜のレッスン二本立てですので都合の良い方、夏バテ防止のためにもぜひご参加くださいね。

では。

タ行

2019/07/22

相変わらずの天気ですね。今日から夏休みの学校や幼稚園は多いのではないでしょうか。(自分自身は休学中の身なので夏休みも関係ないですが…)夏は四季の中で最も体力の落ちやすい季節ですのでなるべくポジティブに過ごしたいものです。運動、食事、睡眠を軸に調整していきましょう。

今日は50音順の続きでタ行についてです。発音に注目した場合のタ行の不規則さに気づいたでしょうか?これもローマ字表記(ヘボン式)にしてみるとわかりやすいですね。

ta, chi, tsu, te, to

「ち」と「つ」はローマ字表記でも発音記号[t]の音とは異なります。[t]はサ行の[s]の音と同じ上の歯の裏側の歯茎に関連するのですが、[s]の音が「スーー」と息を連続的に流し続ける摩擦音なのに対して[t]は一度歯茎に舌をつけて空気を流れを止めてから一気に開放する破裂音というくくりの音になります。「た」「て」「と」がその歯茎を使う破裂音[t]の仲間。タ行が仮に[t]の音のみだった場合には「た」「ティ」「トゥ」「て」「と」といった具合になります。

「つ」の音は[t]の音と同じで前歯の裏の歯茎と舌で音をつくるのですが、若干破裂音とは発音の方法が異なります。舌と歯茎で空気の流れを閉鎖して開放する済に少し摩擦を伴います。これを破擦音と呼びます。だからローマ字の綴りも破裂音[t]と摩擦音[s]が組み合わさった"tsu"となるのですね。(※発音記号は別に存在します。)

「ち」の子音も「つ」と同じ破擦音なのですが、歯茎よりも少し後ろ側で調音されます。音をつくる位置が異なるので音の響きもまた違ったものになります。

このようにタ行の子音には3つの異なる音が存在します。これは「し」だけが仲間外れだったサ行よりも混乱を招きそうです。タ行に濁点がついたダ行に関してはここでは説明しませんが興味があればどんな音が含まれているのか考えてみてください。

他にも調音位置が異なる不規則な行はあるのでしょうか?それではまた次回。

サ行

2019/07/21

昨日は時々小雨が降りながらも止んでいる時間の方が長く、息子の幼稚園の夏祭りも屋外で無事できました。出店では「光るうんちヨーヨー」を買ったり、帰りにはもらった提灯を手にぶら下げたりと、まだ梅雨明けはしていないですが夏の雰囲気を存分に感じられた1日になりました。

さてひらがな50音の仲間はずれの話ですが、今日はタイトルにある通りサ行についてです。

サ行の仲間はずれとしては、言わずと知れた「し」。ローマ字で書いても、sa, shi, su, se, soと一つだけ"sh"と綴りが異なりますね。

「し」以外の"s"の音は上の前歯の裏の歯茎と舌の先が近づいて発音されるのに対して、"sh"の音はそれより少し後ろの硬口蓋(口の中の天井部分の前の方)と舌が近づき発音されます。

発音する場所に目を向けて規則的に考えるならば「し」の音は「しゃ、し、しゅ、しぇ、しょ」の仲間に入ります。またサ行はかなで表すなら「さ、すぃ、す、せ、そ」というような表記になるかもしれません。

日本語母語話者であれば小さい頃から「さ、し、す、せ、そ」と当たり前に発音しているので多くの人には難しいことではないのですが、日本語学習者からしたら同じ行に二つの子音"s"と"sh"が入っていることは混乱の元になり間違いが頻繁に起きます。「し」を「すぃ」と発音してしまうことが増えるのですね。

逆に日本語母語話者が英語の"sit"を"shit"と発音してしまいえらい目にあったなんて話もよくあります。

子音と母音が合体して表記されるひらがなと、必ずしも発音面から見たら規則的に並んではいない50音順の特性を理解していくと、日本語母語話者と日本語学習者のお互いの理解も進んでいくかもしれません。

明日はタ行にいこうと思います。

だんだん蒸し暑くなってきましたね。体調に気をつけてお過ごしください。

子音

2019/07/20

今日も蒸し暑いですね。朝のアナトミック骨盤ヨガでは空調を入れていても参加してくれた方々の汗は止まらなかったようです。夕方には幼稚園の夏祭りがあるので天気はこのままなんとかもってほしいです。まあ土砂降りになっても思い出に残りますが。

昨日のブログで書いた日本語の50音順ですが、みなさん不規則なところはわかりましたか?

答えから言ってしまうと同じ行にある文字でも子音が一致していないのです。普段からローマ字で日本語を見ている人は当たり前にわかっていることだと思います。「〜行」と分類しているにもかかわらず、例外が少なからず存在しているので表としては違和感を感じてしまうのですね。

ところで子音とは母音(日本語でいえば「あいうえお」)以外の音のことで、口の中のどこかしらで空気の流れを妨害して出す音のことです。「どこかしら」というのは前歯の後ろ側だったり喉の奥だったりしますが、その子音に合わせて肺からの呼気の通り道を狭めたり塞いだりします。

例えば「カ行」の音は舌の後部を軟口蓋(なんこうがい)に押し当ててから離すことで発音されます。軟口蓋とは口の中の天井部分(上の前歯の後ろ側)を喉の奥の方に辿って行くと硬い組織(硬口蓋)からやわらかい組織に変わる部分があります。そのやわらかい部分が軟口蓋です。カ行では舌後部と軟口蓋で子音[k]をつくり、母音を組み合わせることで「かきくけこ」と発音されます。(※実は「き」の音だけは軟口蓋ではなく、それより前方にある硬口蓋で音をつくります。なのでカ行も本当は調音位置のズレる不規則な行ではあるのですがここでは端折ります。ガ行も同じです。)

そんな感じで50音表を見ていくと次々と仲間はずれが浮き上がってくると思います。(本当は仲間はずれとではなく単にその表の中で少数派なだけなのですが...)口に出してみれば何となく空気の当たる場所がわかると思います。

明日からは具体的に不規則な行をみていきましょう。

ひらがな50音順

2019/07/19

今朝は久々に自転車で息子を幼稚園に送って行ったのですが、驚いたのは車の交通量。そして南武線の駅から歩く人の流れ。朝方、永山の変電所の火災で京王線が完全にストップしてしまったのですね。道路上はけっこうな混乱状況でした。このブログを書いている今(14時)はもう復旧してほぼ定刻通りに動いています。

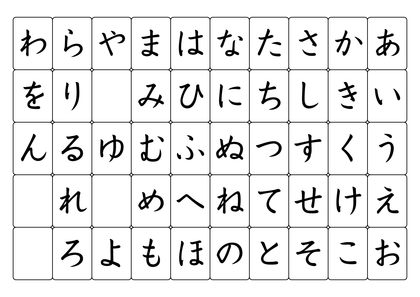

ところで幼稚園に通っている息子は今年4歳になりますが、今朝はノートらしきものを見て「ま…ま…」などとつぶやきながら何かを紙に書いています。覗いてみてるとノートには誰か(幼稚園の先生⁇)の手書きのひらがな50音表が書かれていました。誰もが一度は見て練習したことのある表です。右上から「あ・い・う・え・お」、次の行に「か・き・く…」と続きます。

息子もついに文字に興味が出てきたか、などと思いながら改めて50音表を見てみるとやっぱり...

おかしい!というかおもしろい!というか独特。

音や文字を表にするくらいだから規則性というものを考えなくてはならないと思うのですね。でも50音表はおそらく様々な理由から規則的ではない並びが多いのです。僕達は学校の教育を受けて「あいうえおかきくけこさしすせそ...」と習っているのでもはや50音順が規則にはなっていますが、身体の仕組みを考えると奇妙な並びがちらほらあります。50音を口に出してみるとわかるかもしれません。

具体的にどこが不規則な並びになっているのでしょう?

暇な時にでもつぶやいて考えてみてください。これも一つの身体感覚をつける練習になるかもしれません。

太陽と人

2019/07/18

今日は昨日に引き続き蒸し暑いですね。駅までちょっと歩いただけで汗をかいています。電車の中は空調がきいているので快適な湿度です。

昨日の太陽の光の話の続きになりますが、太陽光は一日のリズムを整える以外にも人間の身体に影響を与えます。その一つがビタミンDの体内での生成を促すこと。

ビタミンDとは脂溶性のビタミンでカルシウムの吸収促進や骨の代謝に関係しています。紫外線を肌から浴びることで身体のなかで生成されます。ですので極端に日照時間の少ない地域ではビタミンD不足による骨の軟化や骨密度の低下が見られるそうです。

普通に生活していればそれなりに日の光をあびますので心配することはないかもしれませんが、仕事柄昼夜逆転の生活をしている方などはビタミンD不足に気をつけたほうが良いかもしれません。魚介類やきのこ類に多く含まれます。

ヨガでも太陽礼拝があるように太陽は人の生活に密接に絡んでいます。もちろんこれからの季節、炎天下で過ごしてしまっては熱中症の危険がありますが、適度な光の中で過ごすことは必要なのかなと思います。

今週末には息子の幼稚園の夏祭りがあるのでとりあえず土曜日だけでも晴れてほしいのですが、、今のところ雨予報です。。。

いつ梅雨が明けるのでしょうね^^;

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以