- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

ムーラ・バンダ

2019/07/07

雨の七夕ですね。今日も電車の中でブログを書いています。

昨日は品川の方に用があり、五反田で乗り換え初めて東急池上線という路線を利用したのですが、なんと3両編成の電車でした!ローカル線のような雰囲気で、なんだかちょっとした旅行をしているような感じでした。

さて、今日は締め付けのテクニック、バンダのうちの一つムーラ・バンダについてです。ムーラ・バンダは骨盤底の締め付けのことですが、骨盤底とは一口に言ってもそれなりの範囲があります。どこをどうしたら良いかわからない方は下の2つのポイントを参考にしてみてください。

1. 肛門よりも前側の恥骨よりの部分を締める

2. 7割程度の力で上に吸い上げるように締める

1の感覚がわからなければ、まずは肛門の締め付けを練習します。おならを我慢する時のような力のかけ方です。そこから徐々に恥骨よりに力をかける部分をずらしていきましょう。骨盤底がどうなっているのかイメージできた方が良いので「骨盤底筋群」で画像検索してみてください。(アップできる良い画像がないので)

慣れてきたら呼吸と締め付けを連動させます。まずは吐く時にゆっくりと締め付ける。吸う時に緩める。10回ほど繰り返したら今度は吸う時に締めて吐く時に緩めます。(さっきとは逆)

いつでもどこでも人に気付かれずにできるトレーニングです。吐く時と吸う時、どちらでも締め付けを行えるようにしておくと便利です。アーサナに応用出来るようになります。

例えば太陽礼拝でダウンドッグから片足を一歩で手と手の間に置きたい時に、骨盤底を締めたまま息を吸えると手の平と下半身のチカラをうまく使えるようになり余裕を持った着地ができるようになります。このムーラ・バンダを保ったまま息を吸うというテクニックはハンドスタンドを反動なしで行いたい時や両足ジャンプの着地を静かにしたい場合などにも応用できます。

ともかくまずはどんな時でも締め付けの強さと位置を調整できるようにしておくことが大切になると思います。ムーラ・バンダができると足裏や手の平の感覚が特に違うように思います。僕の場合は力むことなく四肢に力が入るようになります。ぜひ練習してみてください。

明日はお腹を締めるウディヤナ・バンダです。ムーラ・バンダと同時に使うことの多いテクニックとなります。

それでは。

バンダ

2019/07/06

今朝は朝から雨が降ったり止んだり、急に日が差したりよくわからない天気でした。そんな中のアナトミック骨盤ヨガ、ご参加いただいている方達の動きは少し前に比べてグッと良くなってきました。アーサナの長いキープもできるようになってきました。

今日はアーサナのキープにも重要な「バンダ」についてです。「呼吸」「視点」に続くトリスターナの要素の3つ目です。

バンダは「錠」や「封」を意味し、ヨガでは「締め付け」などの意味で使われます。バンダを行うことで身体のエネルギーを内に留め増幅させることができると言われています。

主に以下の3つのバンダがあります。

・ムーラ・バンダ(骨盤底の締め付け)

・ウディヤナ・バンダ(下腹部の締め付け)

・ジャーランダラ・バンダ(喉の締め付け)

それぞれのバンダを必要に応じて使うことでアーサナを安定させたり、身体の内部の流れを良くしたりします。どのバンダをいつどれだけの力で使うかはアーサナや状況によって異なるのですが、まずはそれぞれのバンダの感覚を掴むことが大切になると思います。

特に使うのはムーラ・バンダとウディヤナ・バンダ。とても多くのアーサナで大切になってきます。

明日からはこの2つのバンダを解説します。ヨガを始めたばかりの方はよく感覚がわからないかもしれませんが、バンダが行えると出来るアーサナも増えてきます。だんだんと身体内部の感覚を研ぎ澄ませてみてくださいね。

視点(ドリスティ)

2019/07/05

みなさんは普段どこを見ながら歩いていますか?前でしょうか?下や上を見ているのでしょうか?状況によっても変わるかもしれませんね。

視点を定めることでアーサナは安定します。試しに片足立ちのアーサナなどのバランスのとりづらい姿勢で目をキョロキョロさせてみてください。バランスを崩してしまうと思います。

視点と精神面の関係も深いもの。何かに動揺している時には目が泳いでしまいます。また過去のことを思い出す時には目を一定の方向に向けたりもします。

「今」に集中してアーサナを行うためには視点を一点に定め、その場所を凝視し過ぎるのではなく見るともなく見ることが大切になります。まずは目線を向ける場所が定まるだけでも、体全体の安定感が高まります。

どこに目を向けたらいいかはアーサナによって異なります。アシュタンガヨガにおいては目を向ける9つの場所が定められています。以下の場所のどこを見るかはアーサナによって決められています。

・ナサグライ(鼻の先)

・アングスタ・マ・ディャイ(親指)

・ブローマディヤ(第三の目)

・ナビ・チャルカ(おへそ)

・ウルドヴァ(空)

・ハスタグライ(手)

・パダヨラグライ(つま先)

・パールシュヴァ(左遠方)

・パールシュヴァ(右遠方)

RSYではアシュタンガヨガを行っているわけではないので、上記の表現ではなかったり別の場所を見ることもあります。レッスンではアーサナ毎にどこを見るかを説明していきます。

昨日紹介した呼吸と視点を組み合わせることで「今」「ここ」に集中することができて、アーサナの身体への効果も上がります。アーサナを今より深めたい方は疎かになりがちな視点にも一度目を向けてみてくださいね。(まさに目を向けるわけですが。。)

明日は最後の要素「バンダ」についてです。

ウジャイー呼吸

2019/07/04

昨日の続きです。

アシュタンガヨガで重要な3つの要素がそろった状態をトリスターナと言いますが、今日はその一つ目の要素、ウジャイー呼吸です。

ウジャイーは胸式呼吸の一種で、お腹を引き締めたままで行います。この引き締めについては「バンダ」の時に説明します。ウジャイーの特徴は喉を引き締めて呼吸をすること。喉の奥で「シューー」というような音がします。この音はよく浜に波が寄せる音と形容されます。喉を締めることで身体を温める効果もあるようです。また自分の出す呼吸音に集中することで余計な考えなどが頭から追い出され、動きながらも深い瞑想状態に入りやすくなります。

やり方は、

1.片手の手のひらを口の前に置く。

2.冬場に手のひらを温めるように「ハァーーー」と喉から音を出しながら口から息を吐き空気を手に当てる。

3.喉から音を立てて息を出すのに慣れたら、そのまま口を閉じて鼻で呼吸を行う。

音を出すのは鼻ではなく喉になります。鼻を締めてしまうといびきのようになってしまい、入る空気の量も制限されてしまいます。鼻の穴はいつでも開いておくように心がけてみましょう。

呼吸音が聞こえるだけで集中力を高める効果、余計な力みをとるリラックス効果もあります。特に太陽礼拝などの一呼吸一動作の流れは一つ一つのアーサナが曖昧になってしまいがちです。呼吸をしっかり行うことで動きにも余裕が生まれます。またアーサナを長くキープする際にもきつさを逃がす作用もあるように思います。

ぜひ正確な呼吸を覚えて実践してみてください。あしたは視点(ドリスティ)についてです。

3

2019/07/03

こんにちは。また最近風邪が流行っていますね。天気も気圧も安定しないこの時期、体調には気をつけてお過ごしください。

昨日は偶然「三羽烏」を見つけた話について書きましたが、「3」という数字は様々な分野で大切なものとなります。2よりも3は安定感があります。イスの脚も3本なら安定します。4だと多すぎて逆に不安定になってガタついたりします。諺にも3という数字を使ったものが多いようにも思います。

ヨガでも3は大切で、特にアシュタンガヨガではトリスターナ(tristana)という言葉があります。トリ(tri-)は3という意味ですね。トリスターナとは3つの大切な要素がそろった状態のことです。

3つの要素とは、

1.呼吸(ウジャイー呼吸)

2.視点(ドリスティ)

3.バンダ

のことです。

この3つが揃うと普段行っているアーサナの練習も全く違ったものになってきます。特に一呼吸一動作で呼吸と動きを一致させる太陽礼拝などのヴィンヤサにおいてはトリスターナがとても重要になります。

明日からはこの上記の3つの要素を一つずつ紹介していこうと思います。

ではまた。

三羽烏

2019/07/02

どんよりとした天気が続きますね。梅雨ですから当たり前ですけどね。

今朝は曇ってはいるものの雨は降っていなかったので仕事に出かける前に息子達といつもの畑へチョウチョとりにいってきました。上の息子と僕でヤマトシジミやモンシロチョウやオオシオカラトンボなどをとったりして遊んだのですが、その帰り道おもしろいものを見つけました。

ある民家の屋根をふっと見上げると、、

カラスが三羽並んでる...!!!

これって三羽烏(さんばがらす)....???

よくその道の優れた三人のことを「三羽烏」と呼びますが、リアルな三羽烏っているのですね。きれいに並んだ三羽のカラスは初めて見たので思わず写真を撮ってしまいました。

ところで「三羽烏」の由来はなんだろう?と思いネットやら辞書やらで調べてみると、この言葉の由来も諸説あるようです。でもなぜ「三」なのでしょうね。

そういえばサッカー日本代表のエンブレムにもなっている八咫烏(やたがらす)は三本の足を持っています。カラスと3という数字には深い関係があるのかもしれません。(正確なことが何一つ分からずごめんなさい^^;)

現代ではどちらかというと嫌われ者のイメージのあるカラスですが、時代や地域によっては神の使いであったりと神聖な生き物としての側面も持っています。近くで見ると羽が紫がかっていてとてもきれいですしね。 そういえば最近はNHKのチコちゃんの番組に登場するキョエちゃんも人気ですね。カラスの地位も再び上がっているのでしょうか。

ちなみに僕は15歳の頃、自転車をこいでいる時に突然カラスに頭を掴まれた経験があります。何かがカラスの気に障ったのでしょうね。けっこう痛かったです。

それ以来カラスに頭を掴まれないよう心がけて毎日を過ごしています笑

アーサナメモvol.4

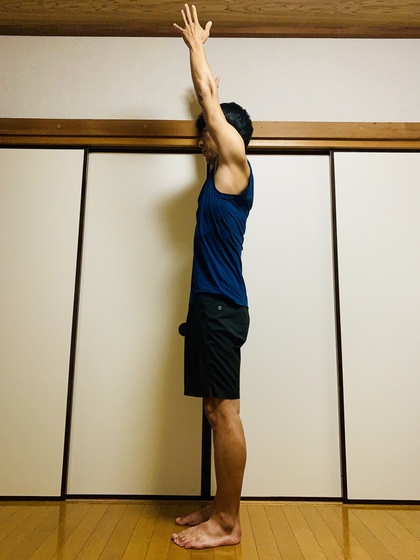

ウールドヴァ・ハスタアーサナ

2019/07/01

あっと言う間に7月に入りました。今年ももうあと半分です。時の流れはどうなっているのでしょうね。充実している時期は時間の流れが速いように感じます。みなさんはいかがでしょうか?

このアーサナ、太陽礼拝の時にただ手を上げるような感じでさらっと通り過ぎてしまいがちなアーサナですが、なかなか大切なアーサナなのです。基本はやはりタダアーサナ。足裏の感覚を大事にしながら行っていきたいアーサナです。

メモ

・手を上げても足裏4点(親指付け根、かかと内側、かかと外側、小指付け根)で均等に地面を捉える。(タダアーサナと同じ)

・手を上げてもタダアーサナの時の骨盤底の引き締めは保っておく。

・尾骨は真下を向けたまま。手を上げることで腰を反ってしまわないように軽くお腹に力を入れみぞおちと恥骨の長さを変えない。腰の反りが出てしまうようであれば手を真上まで上げずに斜め前方の位置で止める。

・耳と肩の位置は遠ざけたまま。肩甲骨を上げない。

色々なバリエーションのあるアーサナですが、今回は足幅は骨盤幅で目線は前に向けたものにしました。ポイントは手を上げてもタダアーサナの時の下半身(特に足裏)の感覚を保つことだと思います。

単純なアーサナほど感覚の違いや成長がわかりやすく奥が深いです。太陽礼拝はRSYの全てのクラスに登場しますのでぜひポイントを確認してみてください。

マイソールクラス

2019/06/30

今日も肌寒いですね。低気圧で雨も続いていて人によっては体調が落ちてしまう天気ですね。こんな時は好きなアーサナでも選んで軽く身体を動かしてみてください。

ところで今朝渋谷のヨガスタジオでアシュタンガヨガのマイソールクラスに初めて参加しました。アシュタンガヨガでは行うアーサナの種類も順序も決まっています。マイソールクラスは参加者各々が自分のペースでアシュタンガヨガのシークエンスを行う自主練習のような場。しかし先生が参加者の間を歩き回っているのでアーサナに関するアドバイスをもらえたりアジャストをしてもらえたりします。

最近僕は毎朝自宅でアシュタンガヨガを行っていますが、一人で行うのとマイソールクラスとでは感触が異なっていました。一番の違いはその場の空気感でした。スタジオ内は先生のアドバイスする囁き声と参加者の呼吸音以外は静かです。その空気がいつもよりも自分の集中力を高めていたように思います。

特にアシュタンガ特有のウジャイー呼吸(喉を締めて寝息のような音を出す呼吸法)の音は独特の雰囲気を作り出します。そのせいか自宅で行う時よりも序盤から汗をたくさんかいたように思います。

マイソールクラスでの練習は自宅での練習の良い刺激にもなりそうなので、これからも定期的に通いたいと思います。決められた時間内であればいつ行っていつ帰ってもいいので予定が調整しやすいのも魅力です。

また何か発見があれば報告します。

ローランジ・補足

2019/06/29

今日は昨日の蒸し暑さから一転、肌寒さを感じるくらいの気温ですね。温度差は体力を奪いますので体調にはお気をつけください。

昨日のアーサナメモ(アーサナメモvol.3)ではローランジを取り上げましたが、今日は少しその補足です。

ローランジはアナトミック骨盤ヨガで頻繁に登場しますが、レッスン中動きを見ていますと首の動きが気になることがあります。疲れてくると頭が床の方に落ちて首が丸まってしまったり目線を上げ過ぎて首の反りが強くなってしまったりします。

ローランジでは背骨のカーブを通常立っている時と同じ状態(生理的弯曲)に保ちます。首が丸まってしまうと背中や腰も丸まりやすくなり、逆に首が反り過ぎてしまうと目線だけが上がって腰や背中の意識が抜けてしまいます。

ですので立ち姿勢で前を見ている時と同じように首の後ろ側はまっすぐに保ちます。ローランジの場合、上半身は斜めに保った状態ですので目線は斜め前の床の方に向かいます。目線が足元に落ち過ぎていたり首の後ろにシワができている場合などは、首が丸まったり反ったりしている状態かもしれません。

慣れないうちは下半身の土台をつくるので精一杯かもしれませんが、だんだんと背骨の使い方の意識も持てるようになるとアーサナの質も上がります。

急には難しいかもしれませんが一つ一つ出来ることを積み上げて練習してみてください。

アーサナメモvol.3

ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ(ローランジ)

2019/06/28

アーサナメモ第3弾はローランジのポーズです。タイトルにあるようにサンスクリット語だと名前が長くなってしまうのでレッスン時はいつもローランジと呼んでいます。

このアーサナは金曜日と土曜日のアナトミック骨盤ヨガで頻繁に登場します。下半身全体の強化、関節の滑らかさアップなどの効果がありますが、身体各部の位置の調整がとても大事なアーサナでもあります。しっかり下半身の力を使って土台を整えていくとだんだんと手を床から離してキープすることもできるようになります。

今回は感覚的なことではなく身体の位置についてのポイントをメモします。アナトミック骨盤ヨガに出てる方などは復習になりますね。

メモ

・右足、左足の外縁の幅は大転子幅か骨盤幅。(アナ骨では大転子幅で行っています。)

・前脚の膝は足首の真上。(スネが床から垂直。)

・正面から見たときに前脚の膝の外側が同じ脚の大転子の位置と揃うように。(前脚の腿の外側がマットの横の縁と平行になるように。)

・前脚側のお尻の高さは前脚の膝の高さに合わせる。(大転子の高さが膝のお皿の高さと一緒。)

・後ろ脚の膝は伸ばした状態。

・余裕があれば後ろ脚のつま先の上にかかとが来る。(足裏が床から垂直に立つ。)

・頭から後ろ脚のかかとが一直線になるように背筋を伸ばす。(腰は丸めず立っている時の背骨の弯曲を保つ。たいていの場合、手は指先だけ床につく形の方が良い。)

上記のような形をとった上で前脚の付け根を後ろに引き込むような力をかけます。そうすることで前脚の足裏にもしっかり体重がかかり下半身の安定感が増します。

基本のアーサナのうちの一つですのでぜひ試してみてください。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以