- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

蝶と蛾

2019/06/17

先日のブログに書いたように最近は早起きをしているので朝の時間には割と余裕があります。年少の息子を幼稚園のバス停まで送って行くまでも時間があるので晴れている日はほぼ毎日外で一緒に遊ぶようになりました。

何をしているかと言えば、、

チョウチョ採りなのです。

バス停に行くまでの間に畑が広がっている場所があるのでその脇道でチョウをとっています。息子も最初のうちは全然とれなかったのですが、だんだん網の使い方と動体視力が良くなり何匹もチョウを捕まえられるようになってきました。

とれるチョウはモンシロチョウ、モンキチョウ、アゲハチョウ、ツマグロヒョウモン、ヤマトシジミなど。きれいな青色の入っているアオスジアゲハも飛んでいますが素早過ぎて未だに捕まえられていません。

上に書いたようなチョウが主にとれるのですが、たまに網に入る変わり者がいます。モンシロチョウだと思って網でとってみると、そこにいるのは、、

ガ。

蛾(ガ)は夜飛ぶイメージがあるのですが、昼間に飛ぶ種類もけっこういるようなのです。しかも大きさもモンシロチョウくらいで同じ所を飛んでたりします。よく見ると飛び方が違って、蛾の方がフワーっと飛んでいくのですが、けっこう似ています。

この白い蛾は後々調べてみるとキアシドクガという名前がついているそうで北海道から九州まで生息しているそうです。名前を調べて毒があるのか?!とヒヤッとしましたが毒は持っていないそうです。普通に手で持って子どもたちに見せていたので安心しました。

そしてこの蛾、捕まえてみてわかったことは、正面から見るとかなりかわいい顔をしているのです。個人的にはチョウよりいい感じの顔に見えます。蛾が苦手な人は多いと思うので写真は載せませんが、どんな顔か気になる方はネットで「キアシドクガ」と検索してみてください。

切ないのは成虫になったこの蛾には口がないこと。退化してしまっています。ですので数日の命だそうです。けっこうこういう虫は多いですね。カゲロウも口がなくなってしまいますし、カイコガには口があるようですが物は食べずに死んでしまうようです。

そうそう、蛾の中でユニークな見た目をしているなと思うのはカイコガの成虫ですね。ジブリアニメに出て来そうな見た目です。ほとんどが繭の時に茹でられてしまい考えさせられるところではありますが。。

こんな感じで子供と行動すると新たな発見があります。逆に言えば子供と行動しなくてもちょっと目を向けるところを変えるだけで日々新たな発見があるのでしょうね。

アーサナメモvol.2

タダアーサナ

2019/06/16

2回目のアーサナメモはタダアーサナというアーサナ。日本語では「山のポーズ」と呼びます。

前回のアドー・ムカ・ヴリクシャアーサナと重力に対して垂直に立つという共通点がありますが、体の向きが上下逆さまのため力の使い方が異なる部分もあります。タダアーサナは全てのアーサナの基本になるものですので、このアーサナがしっかりしてくると他のどんなアーサナでも安定してとれるようになってきます。

シンプルなだけに奥が深く、難しいアーサナでもあると思います。

メモ

・とにかく足裏の感覚を大切にしたいアーサナ。

・足裏の親指の付け根、小指の付け根、かかとの外側、かかとの内側の4点に均等に体重をのせる。

・骨盤底は60〜70%くらいの力で締めると足裏で地面を押す感覚が良くなる。

・内ももは軽く引き締めるか緩めるかで感覚はずいぶん変わるが、どちらが良いかわからない。

・おへそも軽く背骨の方へ近づけてお腹を締める。ガチガチには固めない。

・呼吸をする時に肩を上下させず肋骨の間を開閉させる。

・視線を安定させることで身体も安定させる。

・タダアーサナが安定するとハンドスタンドも安定する。

・足幅によって安定感が変わる。(今回は骨盤幅。アシュタンガは足をそろえる。)

上のものはあくまで現時点での僕個人のメモですので本当にちょっとした参考までに。半年後には書いてることが変わってるかもしれません。タダアーサナは身体の状態で感覚の変化がわかりやすいアーサナですので呼吸と足裏を大切にしつつ研究してみてください。

前後開脚〜ハヌマーンアーサナ〜

2019/06/15

今朝は雨の降る中のアナトミック骨盤ヨガでした。

レッスン開始前にS君という参加者がマットの上で前後開脚を練習していました。かなり股関節が柔らかい方なのであと少しでお尻が床につきそうです。それを見て他の参加者の話題も前後開脚に移っていきました。やはり前後開脚は憧れのアーサナの一つのようで、でもそれと同時にとても難しいイメージがあるようです。(生まれつき身体の柔らかい人しかできないようなイメージ)

ただこのアーサナは割と単純な動きで、主に必要なのは前に伸ばしている脚の裏の柔軟性と後ろ脚の股関節の前を通る筋肉(腸腰筋を始めとした筋肉)の柔軟性です。その要素がそろってしまえば思ったほど難しくなく前後開脚を行えます。

アナ骨では骨盤を前傾させる動きが基本になってくるので、もも裏の柔軟性は格段に上がります。またローランジからの後屈では腸腰筋や大腿直筋などの前側のストレッチが行われます。

(やり方のわからない方は後屈のポイント〜土台編〜を参考にしてください。)ですので前後開脚のための要素はアナ骨をやるだけでも揃ってきます。またただのストレッチとは異なるのは、自分の身体の内側から熱を発することで筋肉も無理なく伸びること。熱がない状態の無理なストレッチは筋肉を痛めやすいのです。

そんな感じで股関節の柔軟性アップにも効果のあるアナ骨ですが、レッスン後に先ほどのS君が前後開脚を試してみると、べったりお尻が床についていました。(あとはこれを繰り返していけば骨盤が完全に正面を向いて立った状態にまでなってくると思います。)他の参加者の方も試していましたが、レッスンが始まる前とは別次元の開き方をしていました。そもそも前後開脚自体やったことのない方もかなりいい所まで開けていたように思います。

ちなみに前後開脚はヨガでは"ハヌマーンアーサナ"「猿神のポーズ」という名前がついていて、インドの神話に登場するハヌマーンを模したアーサナです。なんだか名前もかっこいいですね。

身体の使い方がわかるとできるようになるアーサナですので、挑戦してみたい方はポイントをおさえてコツコツと材料をそろえてみてください。

金曜アナ骨

2019/06/14

金曜日に6月から始まったアナトミック骨盤ヨガは今日で2回目。まだ少人数ながらみなさんコツコツと頑張って動いています。

驚いたのは先週からの成長。全員身体の使い方が良くなっています。特にアナ骨ではアライメント(身体の各部位の位置)が大切になってきます。自ら身体に効かせにいく能動性が大事なのです。今日は初回の先週よりもこのアライメントがしっかり整ってきました。

ところで今日参加された方もアナ骨の後は眠気が来ると言っていました。「アナ骨で眠くなる?!」でも少し触れましたが色々な原因があると思います。何回か繰り返して骨盤周りの力がついてくるとだんだんと解消してくると思います。夜レッスンだったらスムーズに眠れるのですけどね。そのうち夜のアナ骨も開催するかもしれません。

そして今日のレッスンが終わった後に息子の幼稚園で保護者と子供達が参加する交流会がありました。子供達と一緒に遊んだり踊ったりしました。3〜4歳児は自由で元気いっぱいですね。大人になってもあれくらいの元気さと自由さがほしいものです笑

底なしのエネルギーにはやはり下半身がカギになってくると思います。一緒に力をつけていきましょう。

日課

2019/06/13

先月のブログで「自分のトレーニングとして毎朝のアシュタンガヨガを日課にする。」と書きました。今のところこの日課は続いていて、まだ始めたばかりですが身体と心に多くの変化をもたらしています。

同じことを毎日やることで日々の身体の変化や成長に気づけます。例えば同じアーサナでも足裏が地面をとらえる感覚はだいぶ変わってきていますし、どうしても呼吸が止まってしまっていた動作もだんだんと呼吸を止めずに行えるようになってきました。他にも様々な変化があるのですがそこら辺はヨガクラス内でシェアしていこうと思います。

あとは単純に早起きの効果はあるなと感じました。僕は今毎日5時半前後に起きていますが、それだけで良い生活のリズムを刻めているように思います。早起きするためには早く寝なければならない→夜は余計な頭を使わない→朝起きて体を動かした後のクリアな頭で作業をする→子供と遊ぶ時間も作れる、など一日の時間の使い方もうまくなりました。

また早起きはそれ自身が自信になります。「毎日早起きしてるんだぞ」という自信。ギリギリまで布団に入っていて慌てて仕事に行くのとは精神的な軸がだいぶ変わってくるように思います。ですのでみなさん土曜朝のアナ骨に通いましょう笑

何はともあれ昔から「早起きは三文の徳」というように早起きの効果は誰もが認めるところ。ぜひ試してみてください、と言いたいところですが何か目的がないと失敗しやすいのも事実。まずは朝にやることを決めて、睡眠時間から逆算して寝る時間を決める。しっかりと計画を立てれば便利な目覚ましアプリもある時代、早起きも難しくないのではないでしょうか。

一度リズムに乗ってしまえば心地よいですよ。

三沢川

2019/06/12

スタジオLinoの近くを流れている三沢川は狭い川幅ですが意外と色んな生き物が住んでいますね。鯉やザリガニ、何種類もの小魚、カモ、サギ、カワセミ、川鵜などの鳥、川沿いをよくタヌキが走ってたりします。

先日、家族で川沿いの道を散歩してる時、三沢川の川岸の藪がガサガサと揺れている音がしました。あまりにも大きく草が揺れているので「タヌキか猫でも出てくるのかな?」と思って見ていたら、なんと出て来たのは豚鼻に長い首、緑がかった灰色の体。。。

とても大きなスッポンでした!

三沢川にもスッポンがいるとは聞いてましたが本当にいるのですね。まあ川には小魚やザリガニやエビがたくさんいますからけっこう住みやすいのでしょう。そのスッポンは川で一泳ぎするとすぐに岸の茂みの中に返っていきました。

ところでスッポンと言えば、「月とすっぽん」ということわざが思い浮かびます。(すっぽんは漢字で書くと「鼈」。難し過ぎて書けない…PCだと変換するだけで楽ですが。) 昔からなんで月とすっぽんを対比するのだろうと疑問に思っていました。ネットで調べてみるとこのことわざの由来について諸説出てきます。こういったものは何が本当の語源かわからなくなってるものも多いですが、なるほどなぁと思うような説も出てきました。興味があればぜひ調べてみてください。

ちなみにうちの息子(3歳)はスッポンのことを「マンボ」と呼びます。なぜなのだろう?響きが似てるからでしょうか?子供の言うことはおもしろいですね。

ではまた明日。

アーサナメモvol.1

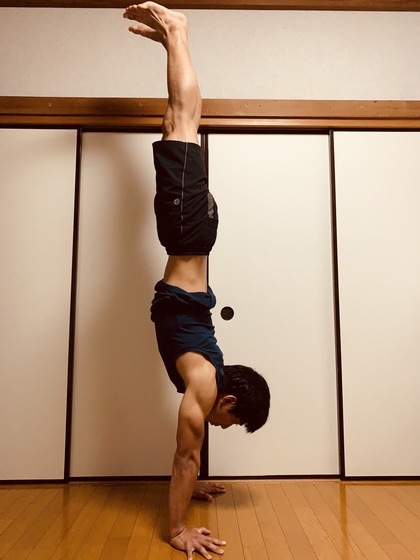

アドー・ムカ・ヴリクシャアーサナ

2019/06/11

今日は雨だと思っていたら晴れましたね。過ごしやすい気候です。

タイトルにあるように、アーサナに関して気づいたポイントのメモを取ることにしました。ただこれは自分が気づいたことの再確認のためのメモなので主観的な感覚に基づいたものが多いです。自分の身体のレベルによっても感じるところは違うと思うのであまり参考にしないでください。

一回目の今日は全身の感覚が大事になるアーサナ、「アドー・ムカ・ヴリクシャアーサナ」です。ハンドスタンドですね。

メモ

・足が浮いていても足裏を地面につけてるような感覚が大事。タダーサナと同じような感じ。

・手も指先まで力を入れているけれどお腹の使い方と足裏の感覚が良くなればそんなに指に力を入れなくてもバランスとれるかも。

・お腹には常に少し圧をかけたままにする。バランスが崩れかけた時には圧を調整。ガチガチに力を入れすぎない。

・基本的に使ってるのは背中側だなと感じる。お腹はバランスとる補助。

・お尻ともも裏をうまく使えた時は安定する。

・肩の外旋、内旋具合。肩甲骨鎖骨をどの位置に置くかでバランスや身体に対する効果は変わりそう。まだ実験中。

・手の上に骨盤、足がある時にはあまり肩と腕を使わないで済む。

単純にメモなので特に書いていることも整理してないです。見づらいですね^^;

同じアーサナでもその時々でだいぶ感覚が変わります。新しく気づいたことがあればそのうちまたメモしようと思います。

明日は午前と午後のクラスがありますね。みなさんもアーサナをとっている時は身体の感覚を大事にしてみてください。

さなぎ

2019/06/10

梅雨ですね。低気圧で体調が優れない方は少し前のブログ「雨」で紹介した下半身を使うポーズを試してみてください。

今日の内容はヨガからは全く離れるのですが、蛹(さなぎ)についてです。

去年の夏に息子とカブトムシをとりに行きまして家で何匹か飼っていました。そのカブトムシが卵を産み8匹ほどの幼虫が冬を越しました。

そしてここ2週間で次々とその幼虫たちが蛹になっています。成虫になる前の段階です。ある日突然蛹になるので、その瞬間を見ることはかなり難しく今まで一度も見たことがありませんでした。

その蛹化の瞬間を昨晩初めて見ることができたのです。

一番神秘的なのは幼虫の皮を脱いで蛹が出てくる時。皮を脱ぐ直前幼虫の体が膨れ上がり中からはるかに体の大きい蛹が出てきます。どうやってあんなに大きさの違う体が幼虫の皮の中に収まっていたのか不思議です。しかも羽まで生えている。とんでもない生命力を感じます。

出てきたばかりの蛹は全身真っ白できれいな色をしています。数時間でどんどん茶色に変化し蛹の色になります。

昨日の蛹化はちょうど午前0時頃だったのですが、寝ている息子(3歳)も起こして一緒に見ることができました。だいぶ興奮していました。

この蛹化の様子は芋虫系が苦手な人もけっこういるので写真には載せませんが、興味のある方はネットなどで蛹化の様子を見てみてください。見やすい写真をブログなどに写真をあげている人がいると思います。

ところで今日は一段階身体のレベルが上がるような体験をしてきました。幼虫から蛹になった気分です笑

この話についてはまたいつか。

教えるのか、シェアするのか

2019/06/09

今日は一昨日のブログに書いた「ベターかベストか」の内容の続きとなります。

誰でもベストを目指して、ベストを尽くして努力しようとしますが、何がベストかなんて誰にもわからなかったりします。ベストだと思ったことよりもベターなものが後から見つかったりと。まあでも「今の自分の中のベスト」と言ったように限定する言葉付きのベストというのもありますので、考え方や捉え方次第なのだとは思いますが。

今回も捉え方の問題の話題なので、どうでもいいと言ったらどうでもいいことなのですが、何かを伝えようとする時も「ベターかベストか」という所が関わってくるのだと思います。僕の場合、一番の「伝える」場はやはりヨガクラスの時間になりますが、何かを伝える時には「教える」ではなく「シェアする」という感覚を持っています。些細な言葉の違いですが、これらの言葉が持つ意味は全く違うように思います。

「教える」という言葉は、圧倒的な知識と経験を持つ人が、そうでない人に知識や技能を伝えるような意味合いを持っているように思います。(辞書には「圧倒的」など書いていませんが。個人の解釈です。)

「シェアする」は対等な背景を持つ人同士が情報や知識などを分け合う(共有する)といった感じではないでしょうか。

もし仮にベストな知識を持っていてベストな方法で伝えられるという場合には「教える」という言葉がぴったりで、それで万事OKだと思います。ベストなのだからそれ以上のことは必要ないですので。伝えれば終わりです。

でもベストだとわからない場合や、もしくは様々な背景をもつ人(例えば生徒や参加者)に対してたった一つのベストが定まらない場合などは「シェアする」という感覚の方が当てはまるのかなと思います。知識や情報を持っている人が他の人とそれを共有する、また他の人からの情報も生かして統合できる。持っているものをシェアしあうことで化学反応が起きて予想していなかった新たなことが生まれることもあります。

「シェアする」感覚を持つことは伝える側の自分もまだ発展途上だということの現れだと思いますが、伸び代と可能性も感じさせるようにも思います。

教科書は改定され内容は変わります。学校で使っている紙の教科書も僕達の持つ頭の中の教科書も。

雨が降り続いていますね。最近は喉やお腹に来る風邪が流行っているようなのでお気をつけてお過ごしください。

骨盤前傾

2019/06/08

今日は最近のブログのテーマになっている話はお休みにして、土曜日の朝のアナトミック骨盤ヨガについてです。

このヨガクラスはヨガの治療的側面を色濃く出した内容になっています。特に足の付け根を引き込んで骨盤を前に倒す動きを徹底的に行います。最初はよく感覚がわからないかもしれませんが、前傾姿勢を保っている時は腰を丸めないようにまっすぐ保ちます(というよりも元々ある腰の反りを保ちます)。この骨盤を前傾させる方向に力をかけられるようになってくると脚の付け根から熱くなり全身を温めます。この熱が筋肉の質を上げるのにも脂肪を燃焼するのにも役立ってきます。

ヨガでも様々な動きの要素がありますが、まずは騙されたと思ってこの骨盤を前傾させる動きを練習してみてください。

ところで先日、レッスンの参加者から、アナトミック骨盤ヨガでやるような骨盤前傾のアーサナはテレビで観るプロテニス選手の構えとそっくりだと言われました。

それは全くその通りで、サーブを受ける側の選手の構えは中腰で膝を開き、上半身は前傾させ腰を伸ばした状態を保っています。また他にもスキージャンプの滑走姿勢や力士の立会いの構えなどは似ている形をとっています。

これらのスポーツではどれも次の瞬間に素早い反応と動きを必要とします。構えている時の骨盤の前傾がそれを可能にするのです。(なぜ可能なのか?はレッスン時に少しずつ説明していこうと思います。)

ともかく様々なスポーツでも取り入れられているようなこの動きは、アスリートでなくても役立ちます。日常の姿勢を安定させ、動作を効率よくさせる。安定性と可動性のバランスも整えます。

そして6月からは金曜日の午前のクラスもアナトミック骨盤ヨガになりました。このクラスは土曜日のものよりもだいぶ運動強度を抑えています。体力的に不安がある方も安心できる内容となっていますのでぜひ一度お試しください。(むしろゆっくり動作を行うアナ骨は他のクラスよりも初心者向きと言えます。)

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以