RSYブログ

教えるのか、シェアするのか

2019/06/09

今日は一昨日のブログに書いた「ベターかベストか」の内容の続きとなります。

誰でもベストを目指して、ベストを尽くして努力しようとしますが、何がベストかなんて誰にもわからなかったりします。ベストだと思ったことよりもベターなものが後から見つかったりと。まあでも「今の自分の中のベスト」と言ったように限定する言葉付きのベストというのもありますので、考え方や捉え方次第なのだとは思いますが。

今回も捉え方の問題の話題なので、どうでもいいと言ったらどうでもいいことなのですが、何かを伝えようとする時も「ベターかベストか」という所が関わってくるのだと思います。僕の場合、一番の「伝える」場はやはりヨガクラスの時間になりますが、何かを伝える時には「教える」ではなく「シェアする」という感覚を持っています。些細な言葉の違いですが、これらの言葉が持つ意味は全く違うように思います。

「教える」という言葉は、圧倒的な知識と経験を持つ人が、そうでない人に知識や技能を伝えるような意味合いを持っているように思います。(辞書には「圧倒的」など書いていませんが。個人の解釈です。)

「シェアする」は対等な背景を持つ人同士が情報や知識などを分け合う(共有する)といった感じではないでしょうか。

もし仮にベストな知識を持っていてベストな方法で伝えられるという場合には「教える」という言葉がぴったりで、それで万事OKだと思います。ベストなのだからそれ以上のことは必要ないですので。伝えれば終わりです。

でもベストだとわからない場合や、もしくは様々な背景をもつ人(例えば生徒や参加者)に対してたった一つのベストが定まらない場合などは「シェアする」という感覚の方が当てはまるのかなと思います。知識や情報を持っている人が他の人とそれを共有する、また他の人からの情報も生かして統合できる。持っているものをシェアしあうことで化学反応が起きて予想していなかった新たなことが生まれることもあります。

「シェアする」感覚を持つことは伝える側の自分もまだ発展途上だということの現れだと思いますが、伸び代と可能性も感じさせるようにも思います。

教科書は改定され内容は変わります。学校で使っている紙の教科書も僕達の持つ頭の中の教科書も。

雨が降り続いていますね。最近は喉やお腹に来る風邪が流行っているようなのでお気をつけてお過ごしください。

ベターかベストか

2019/06/07

雨がすごいですね。午前中はまだ降らないと思い自転車でスタジオまで行ってしまいました。サドルカバーに裂け目があるので中のスポンジまでびしょびしょです。。

ブログの内容ですが、昨日は優先順位をとらえ、その人にあった選択をできるかどうか、また伝える側の工夫などの話でした。受け取る側の話はまた今度にしようと思いますが、今日はベターとベストの違いについてです。

昨日書いたように、例えば水泳で「どんな泳ぎ方をしたらいいか?」ということに関してベストな方法を選ぶというのはなかなか難しいことだと思います。まずその選んだ方法がベストかどうか判断ができないのです。その方法を試してみてどんなにタイムが上がろうとも、それより良い方法があるかもしれません。逆に今のタイムだけに捉われず後々の成長をより促すための長期的な方法もあったかもしれません。ですのでベストだと思ったことも正確に言えば「ベストに近いもの」と呼べるのではないでしょうか。

これはベストな選択だ、と思わないことのメリットは可能性を残すこと。ベストの意味は「一番良い」ということなので、あることをベストだと思い込んだ瞬間にその先の可能性は途絶えてしまいます。ベスト以上はないのですから。同じことをベターやグッドなものだと捉えておけば伸び代や考える余地が生まれ続けます。向上心も生まれます。身体と心の無限の可能性を妨げずに進むことができます。「できない」「無理だ」という言葉よりも「これがベストだ」という考えの方が成長を妨げてしまうこともあるのだと思います。

ただもちろん上記のことは方法の選択や実践においてであって、過去のことについて全てのことを「ベストではない」と思う必要はありません。過去辿ってきた道はこれ以上でもこれ以下でもない自分の一瞬一瞬の積み重ねですからベスト=ワーストであるようなもの。それなら、その場その場でベストな道を選んで来たと考える方が心が前向きになり、今の活力にもなります。まあこの辺はそれぞれの人生観に関わる話なのでどうにでも考えられるところです。ものの見方は一つではないですから。

ともかく大事なのはヨガの実践においても「ベスト」や「パーフェクト」という感覚には注意が必要かもしれません。それはただ今の自分に「満足する」「満足しない」の話とも別の問題になってくると思います。そしてこの問題は伝える側と伝えられる側の両方に関わることだと思います。

連日のブログがこんなテーマでそろそろ頭が痛くなってる頃だと思いますので、そんな時は身体を動かして頭をスッキリさせてください。明日のアナトミック骨盤ヨガは考える余地もないくらい身体を使っていくのでちょうど良いかもしれません笑

明日の朝は雨が止んでいるといいのですが。。

ではまた。

優先順位

2019/06/06

暑い日ですね。ただまだ真夏ほどの湿気はないので、暑さも気持ちよく感じます。今日のブログは昨日の続きです。

例えば水泳初心者のCさんに平泳ぎの泳ぎ方を聞かれたとして、いきなり競泳トップスイマーが行っている高度な技術Bを伝えるのはあまり良い方法とはいえません。Cさんが成長して後々技術Bが必要になる可能性はありますが、それを伝えることのデメリットの方が大きいことが多いように思います。ここでいうデメリットは、今必要でない情報にとらわれて成長が妨げられること。しかしCさんが水泳は素人でも物事を見極め優先順位をつけられる方であれば、技術Bについて伝えても大丈夫でしょう。大丈夫どころか技術Bを知ることで練習の明確な道筋を立てることもできるかもしれません。

大事なのは、

1. そのものの本質をとらえた優先順位

2. 伝える側が優先順位を整理できているかどうか

3. 伝えられる側が情報を整理できるかどうか

伝える側は以上の点を把握しながら情報を伝えます。ただ「これとこれとこれをやればいい」というのを伝えてしまうと、受け取った側の頭は情報を並列にとらえてしまい混乱してしまいます。そして結局一番の土台となる部分がちゃんと出来ていない、なんてことにもなってきます。人に合わせて伝える情報はチューニングしなければなりません。その人にとってベストに近い道筋を立てる。(「ベストな」ではなく「ベストに近い」と書きましたが、やはりこの点も難しいところで、何がベストと決めることは出来ないのだと思います。この辺の話はまた次回に。)

この道筋を立てる過程では、前回までのブログで書いた「教科書的なもの」がとても役立ってきます。自分で0から考えたものではなく、長い時間をかけて積み重なってきた先人の知識。長く多くの人に応用されてきた知識や技術はとても有用です。その中から目の前のCさんに有効だと思うものを優先順位をつけて選択します。なおかつCさんもその情報を整理できるよう工夫して伝えます。優先順位の高いものは伝える頻度を高くしたり強調したり工夫が必要になると思います。(僕も試行錯誤の段階ですが。。)

そして人に何かを伝える時は「教える」というよりは「シェアする」という感覚でいたほうがうまくいくことが多いようにも思います。上に書いた「ベスト」を決めることの困難さも関係してくるのだと思います。(この話もまた次の機会に書こうと思います。)

これ以上長くすると話がややこしくなりそうなので今日はここまで。次回以降ももう少し関連した話は続くかなと思います。

暑さに負けないようにお過ごしください。

絶対的規範

2019/06/05

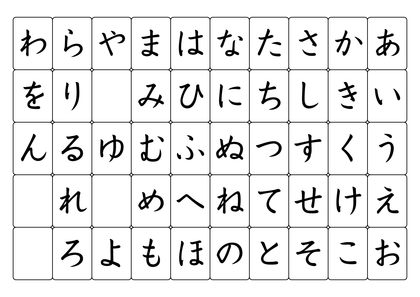

昨日までは「ら」抜き言葉も見方によれば長い歴史の言葉の変化の一部で自然なことではないかという捉え方もある、という話でした。

一方で昔からあるものを守りたい、残したいと思うのは当然で、古くからあるものと新しいもののせめぎ合いがあるのは当たり前の反応なのだと思います。古いものだけがずっと続いたり、逆に何でもすぐ新しくなってしまっては安定性と流動性のバランスがとれませんから。色々なことが両者のせめぎ合いの中で徐々に変化していくものだと思います。「ら」抜き言葉もその一つで、もはや変化は止められないものなのかもしれません。

そして今回のテーマは「ら」抜き言葉そのものではなく、その捉え方に移っていきます。「ら」有り言葉を絶対的に正しいルールとして人間がそれにただ従うのではなく、「ら」抜き言葉が生まれたことを自然な現象として捉えてその「なぜ?」を考えるという捉え方。

言い換えれば、規範が先に存在するのではなく、現象が先に存在する。教科書的な考えが先に存在するのではなく、現象を分析し仮説を立てたのが教科書とも言えます。

わかりづらいと思うのでスポーツの話に置き換えましょう。

僕は水泳を教えていますが、よくこんな質問があります。

「平泳ぎの手はどう動かすのが正しいのですか?」

難しい質問です。というよりも答えづらい質問です。完全にこれが正しいという答えがないのです。平泳ぎをどう泳ぐべきかという唯一の教科書があるわけではないのです。

もちろん平泳ぎの泳法に関するルールはあります。こうしてしまったら失格だとか、競泳にもルールがあります。そのルール内でいかに速く泳ぐか、もしくは競泳でなければ、いかに効率よく疲れずに泳ぐかが上の質問でも問題になってくるのですが、絶対的にこうだという答えはないのです。

平泳ぎはだいぶ前から存在しオリンピック種目にもなっていますが、50年前と今とでは泳ぎの形が全然違う。タイムも比べ物にならないほど速くなっています。ここ4〜5年だけを見ても常に泳ぎは変化し続けています。

さらに同じ時代にあっても泳ぐ人によって泳ぎ方は異なります。同じ人であっても年齢によって泳ぎは変化します。

だからといって教科書的なものは必要ないかと言えば、そうではなく、めちゃくちゃ必要なのです。(「めちゃくちゃ必要」なんて言葉は文法的に間違っていると言われそうですが。)教科書がなければ先人達が研究したことが学べず、どんな分野でも一から自分で考えなくてはならないからです。短い一生のうちにそんな時間はありません。

そしてその教科書的なものがどう作られるかというと現象の分析が元になります。水泳でいえば、

1. Aという平泳ぎの速い選手がいる。

2. Aの泳ぎを分析してみると他の選手と違いBという要素を泳ぎの中で行っている。

3. Bの要素を細かく分析してみると、どうやら水の抵抗を減らすのに効果があるようだ。

4. 平泳ぎはBという技術を取り入れれば速くなる(という仮説)。

4が新たな時代の教科書的存在となります。このように時代によって教科書は移り変わるし、絶対的な規範はないのです。上記のBの技術もこれから廃れていくかもしれない。そこら辺も「ら」抜き言葉と同じように伝統と革新のせめぎ合いなのかもしれません。

そして問題はBの技術が必ずしも誰にでも当てはまるものではないということ。例えば水泳初心者のCさんが楽に長く泳げるようになるためにはBの技術は必要ないかもしれない。Cさんには他の教科書的な技術の方がより必要なのかもしれないし、もしかしたらCさんが自身の目的を果たすために自分自身の練習だけで十分なのかもしれない。

では先程の「平泳ぎの手はどうかくのが正しいのですか?」という誰かの質問に対し、

「正解はないのですから自分で考えてください。」

と突き放してしまうのかといえば、もちろんそんなことはしません。僕もインストラクターとしてなんとかしたいという思いはもちろんあります。

長くなりましたので今日はこれくらいにして、続きは次回に回そうと思います。

「ら」抜き言葉〜その2〜

2019/06/04

昨日は「ら」抜き言葉も「行かれる」「行ける」などの"ar"抜き言葉の一種なのではないかという話でした。なので「ら」抜き言葉も時代による言葉の変化の自然な流れなのではないかというのが"ar"抜き言葉を研究する言語学者の見解のようです。「行ける」という表現に疑問をはさむ人は現在いないと思います。「食べれる」への批判もそのうちなくなるのかもしれませんね。

「なぜ"ar"が抜けるのか?」についてはなかなか答えを出すのが難しいところだと思います。ただ抜けることによるメリットはあります。助動詞「られる」には可能の意味だけでなく、受身やちょっとした尊敬の意味があります。「ら」抜き言葉はその区別をより簡単にする役割があります。

a)好き嫌いなく野菜も全部食べられる(可能)

b)せっかく育てた野菜が野生の猿に食べられてしまった(受身)

c)先生が野菜を食べられる(尊敬)(「先生が野菜を誰かに食べられてしまう」という間接受身ともとれますが。。)

上の文は状況を説明する語句が多いので、それぞれの意味の違いは母語話者であれば明確にわかると思うのですが、要素を動詞(助動詞「られる」を含んだもの)と目的語だけにしぼってみると以下のようになります。

a')野菜も食べられる

b')野菜が食べられる

c')野菜を食べられる

もはや判別が難しいですね。そもそも元のaの時点でも無理やり受身と解釈することはできます。a'になると尊敬の可能性も入ってきます。(aでも尊敬の可能性もアリかも…?)また格助詞「が」「を」が入れ替え可能なことも判別を困難にします。

ただここで「ら」抜き言葉を使えば動詞要素だけでもわかりやすくなります。

a")食べれる

b")食べられる

c")食べられる

b"とc"は判別できませんがa"は明らかに可能の意味ですね。このように「ら」抜き言葉のメリットも存在します。

こんなふうに書いていくと僕が「ら」抜き言葉を推奨しているような感じがしてくるかもしれませんが、別にそういうわけではありません。「ら」抜きを否定も肯定もしません。僕自身、日常生活で自然に「ら」抜き言葉を使っていることもあると思います。ただメールや手紙などの文書では「ら」抜き言葉は絶対に使わないようにはしています。理由はその方が無難だからです。「ら」有りと「ら」抜きが混同している今の時代には元々あった形を使った方が様々な場面でトラブルなく過ごせることが多いからです。今のところ教科書も「ら」有りが基準ですしね。

そう、この話は教科書的な考えが何たらかんたらというところから始まりました。「ら」抜き言葉を使う使わないは置いておいて明日以降はその辺りに話を戻していきたいと思います。

ともかく「ら」抜き言葉をただ教科書にあるルールから外れているとだけみなすのではなく、一歩引いたところから観察してみるとまた違った考え方もあるのではないかという点だけ伝えたかったのです。

ではまた明日。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以