- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

東大生活物語 第三話「物理的」

2020/09/18

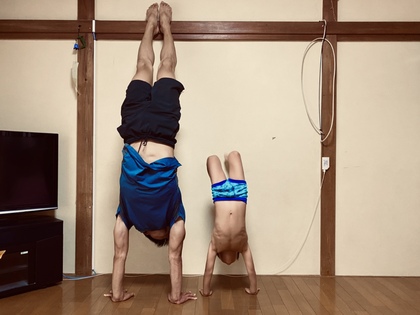

逆立ち靴飛ばし

2020/09/17

ふぁくと?

2020/09/16

みなさんは世界についてどんなイメージを持っていますか?自分達が住んでいる日本のこと、外国のこと、、わからないことだらけですよね。でもメディアから入ってくる情報などから自分の中に「◯◯とはこうだ。」という思考が出来上がっている方もいるのではないでしょうか。

最近読んだ本の中で面白かったのは「ファクトフルネス」という本。

賛否両論ありそうな本ですが、ちょっとした情報に惑わされやすい今の時期に特に役立つ内容かもしれません。

この本には以下のようなことが書かれています。

・データを元に事実をしっかり把握することの大切さ。

・人間の本能によってごく偏った思考に陥ってしまうことの危険性。

上記のようなことを知るだけでも物事を一つ掘り下げて深く考えられるようになります。そこから行動も変わる可能性もあります。

コロナの時代には特に思考や行動の指針になり得る内容です。

飛び込んでくる情報にかき回されてしまう人、逆に自分の価値観を信じて疑わない人、など多くの人に有効な内容ではないかなと思います。

ただ逆にそういった視点で読んでみると「本当にこの解釈は大丈夫かな?」という内容も本文中にちらほら出てきます。まあそういった批判的思考を育むのにもちょうどいい内容なのではないかなと思いました。

気になる方は読んでみてください↓

FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 https://www.amazon.co.jp/dp/4822289605/ref=cm_sw_r_cp_api_i_ZcHyFbCH9Z6CQ

虫カゴ×家守

2020/09/15

四次元ポケット再び…!

2020/09/14

今日はいつかのブログ(四次元ポケット??)に書いた「丹田にしまう」ことについてです。

そのブログに何を書いたかというと、「何か嫌なことや頭を離れないストレスがある時、その出来事や嫌なイメージをそのまま丹田(へそ下5cmくらい、皮膚表面より内側に5cmくらい)に投げ入れてしまえばいい。」という話。ちょっと不思議ですがこれがなかなか効果があるのですね。僕個人の感覚としては頭の中がスッキリとして下半身に力が湧いてくるような感じ。

ストレスがあってそれがいつまでも頭の中にあると仕事や日常の作業に支障をきたします。悩み事がある時に変なミスをした経験ありますよね?悩みが解決できなくても一回頭の外に出してしまうと良いのです。

さらに丹田というのは身体のエネルギースポットのような場所。特定の筋肉でも臓器でもないのでイメージを使うことでその概念的な存在を初めて感じられます。ですので「ストレスを丹田に放り込む」という行為は、

1. 頭の中から余計なものを追い出す

2. 丹田の意識を強化できる

という2つのことを同時に行えるのです。(たぶん)

天才的な技術!やはりオススメです。

しかしながらそもそも丹田が意識しづらい場合にはなかなか難しいことかもしれません。その場合には「箱にしまう」や「出来事や感情を書き出す」という方が実践しやすいかもしれません。

自分に合う方法でモヤモヤを頭から出せればスッキリしますよ。

逆立ち仲間現る

2020/09/13

東大生活物語 第二話「テント列タイムアタック」

2020/09/11

ストレス

2020/09/10

バランスとるには?

2020/09/09

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以