- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

アーサナメモvol.38

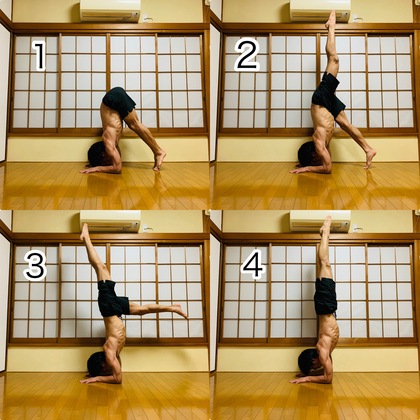

ピンチャ・マユーラアーサナ

2020/08/09

今日は思い出したように久々のアーサナメモです。実は"思い出したように"ではなくてアーサナメモの存在を本当に忘れていたので"思い出した"のです。ヨガのホームページのブログなのにヨガのことに触れないことが多いのには困ったものですね。(まあその分ヨガクラスではしっかり仕事してますので心配しないでください。)

今日のアーサナは逆転の一種、ピンチャ・マユーラアーサナです。日本語名では「羽を広げたクジャクのポーズ」となります。いつか紹介したマユーラアーサナとはだいぶ異なる形となります。肘で倒立をする形なのでハンドスタンドとも感覚がだいぶ違います。単純に比べることは出来ないのですが、土台となる面積が大きい分ハンドスタンドよりバランスがとりやすいことが多いようです。

一番のポイントは肩の位置。床に近づいてしまわないように高い位置を保ちます。

メモ

・肘同士の感覚はだいたい肩幅くらい。幅が広くなり過ぎると顔の位置が床に近づき過ぎてしまいます。

・手の幅は肩関節の外旋が得意な方は肘と同じ幅くらい。外旋し過ぎると肩が前に落ちる方はそれよりも少し狭めに調整します。

・前腕を床にセットしたら頭立ちと同じように前に足を歩かせてお尻の位置をできるだけ高くセットする。その際に肩の位置は肘の真上に来るように。

・上げやすい方の脚を天井に向かって高く上げてから、残っている足で床を軽く蹴る。元々上げている方の脚を更に高く引き上げるようにしながら床を蹴った脚をその横に揃える。

・怖い場合には壁を使って行う。

細かい肩甲骨の使い方などは文面で説明するのが難しいアーサナですので練習したい方は日曜朝のアームバランス&逆転クラスにご参加ください。

前屈や前後開脚、肩周りの柔軟性(外旋、屈曲方向)が高いとやりやすいアーサナです。また今回の写真以外にもたくさんのバリエーションがあるので楽しいアーサナでもあります。背骨に対する作用はハンドスタンド以上じゃないかなと思っています。

ある程度ヨガのアーサナに慣れてきた方はお試しください。

久々の図書館

2020/08/08

昨日からすごい暑さですね。みなさん体調は大丈夫でしょうか。コロナだけでなく熱中症などには十分気をつけてくださいね。大量の汗をかいた後は水分を摂るだけでは不十分ですので塩分を始めとしたミネラルもしっかりと摂取しましょう。暑いと冷たくておいしいものに逃げがちになりますけどね^^;

今日はそんな暑い中、久々に稲城中央図書館に行ってきました。緊急事態宣言中などは利用できない状態(もしくは利用制限がかかった状態)が続いていたのでなんとなくしばらく足が遠のいていましたが、ふと思い立って本を借りに行きました。やはり図書館は便利です。無数にある読みたい本を全て買っていたら破産してしまいますので無料で読めるのはありがたいのです。

本の読み方は人それぞれでしょうが、僕の場合は図書館で興味のありそうな本を適当に何冊か読んでもし本当に手元に置いておきたい本があったら購入するようにしています。なるべく家にある本は重すぎないように少なくしておきたいですけどね。そういえば前に一度断捨離の本を買った時、家からほとんどの本が断捨離の本もろとも消えました(笑)

一時Kindleで本を読んでいた時期もあったのですが、最近はまた紙の本に戻ってしまいました。Kindleで読めば家に物が増えないし持ち運びも楽でいいのですが、紙の本の手触りなどが好きなのかもしれません。記憶への残り方もなんとなく紙の方が良いように思います。まあ何を優先するかで何を媒体にするかは変わりますので何ともいえませんが。みなさんは紙派ですか?電子派ですか?もしくは両方併用していますか?

図書館に行ってみると当初借りようと思っていた本の他にも似たジャンルの本を何冊か借りました。やはり隣に置いてある本なんかも目に入ってしまうのです。まあ読み比べができるので良いことですけどね。Amazonで本を注文した場合にはその目的の本だけで終わることがほとんどです。

館内は思ったより子ども達が多かったです。「ああ、夏休みなんだ」ということを思い出しました。そういえば宿題に読書感想文なんてものがあったことを思い出しました。当時は感想文なんて書かずに純粋に本を読みたいと思ったりしましたが、課題でも出さないと本を読まない子も多いのかもしれません。うちの長男もあと1年半ちょっとで小学生になるので他人事じゃないですね。

さて、本を借りたり買ったりした後は子ども達の隙をついてどこで本を読む時間を確保するかが一番の問題です。まあ夜遅い時間しかないでしょうね^^;

東大受験物語 第十四話「黒い液体」

2020/08/07

暑い。暑すぎる。。今日は気温が36度くらいまで上がるそうですね。一週間前の金曜日とはえらい違いです。夏到来です。

家の前にミニプールを出して子ども達は水浴び。涼しそうです。僕も裸で水浴びでもしたい気分ですが通報されて終わりなので我慢します。

さて、今日は東大受験物語。猛暑日に寒い冬の話の続きです。

前回の話はこちら↓

センター試験から東大本試験までの約1ヶ月、数学に関しては手を出したりやめてみたりと迷走はしましたが、他の科目に関してはやるべきことを見極めつつ淡々と進めていきました。東大の過去問は難しいけれど考えさせられる問題が多く勉強自体がだんだんおもしろくなってきました。しかしながら睡眠時間を削ったりと自分の体力以上の容量をこなしているので純粋に勉学を楽しむというわけにはなかなかいきませんでした。制限時間がありますからね。

受験直前には仕事を全て休み勉強だけに専念。時折必要な参考書を買い足しては知識と思考力を増やします。なんでもそうですが一つのジャンルのものを学びたい時には一冊の本だけを読むのではなくて何冊かの本を読んだ方が良いのだと思います。どんな分野に関しても必ず主流とは真逆の仮説があったりしますからね。色々な可能性を踏まえた方がより深く思考できます。特に日本史と世界史はおもしろかったです。著者によって全然主張が違います。ただでさえ失われている文書や記録の方が多いのにそこに様々な解釈が入りますから違っていて当然です。まあ受験勉強で時間に限りがあるのでなかなか歴史だけに時間を割くのは出来ませんでしたが、この時期の興味が今の興味にも繋がっているのだと思います。

過去問の採点は模範解答を見ながら自分で行ったり家庭教師のK君がいる時にはK君にやってもらったりしていました。しかしこのK君、東大試験直前になって実家のある静岡に突然帰ってしまいます。聞いた話によると大学サークルのいざこざ(?)で少し精神的にやられてしまい実家のほうで心を落ち着かせているとのことでした。

(東大生も色々あるんだな。K君繊細そうだしな。。)

なんて思いながら勉強を見てくれる人がいなくなってしまったのを少し心細く思いつつも独りで勉強していました。ちなみに数学を教えてくれていたN田との新宿ルノアール勉強は年末くらいで終わっていました。当初予定していた高校教科書の内容が全部終わったからです。「示して」という言葉から解放された僕は結局数学をやったりやらなかったり半端な形になってしまったわけですがまあそれはそれで良かったのでしょう。

そしてセンターからの1ヶ月が過ぎるのは予想通りあっという間。2月25日の試験当日を迎えます。センター試験と違ってこちらは水木の平日開催なのですね。(どうでもいい話ですが。)試験会場は東大駒場キャンパス。確か理系受験が本郷だった気がします。僕は京王線沿線に住んでいるので井の頭線で行ける駒場が会場だったのはラッキーでした。

受験票を見てみると僕が試験を行うのは1号館の教室でした。1号館というのは正門から正面に見えるデカい古い建物です。一番わかりやすい所ですね。その中の古い教室が僕の試験会場でした。多くても30人が入れる程度でしょうか。あとで聞いた話によると300人規模くらいの大講堂で受験した人も多かったようでそちらの方がリスニング問題なんかは大変だったようです。僕は小さい教室でここでも幸運に恵まれました。特に体質的に人のエネルギーを感じやすいのであんまりたくさんの人がいると雰囲気に飲まれてしまう可能性があります。

身の回りの条件はなかなか悪くありません。木の床でできた古い教室もけっこう好みです。しかしながら僕の身体の調子はというと、、どん底でした。なぜかというと、勉強のし過ぎです。慢性的な睡眠不足です。特にこの1ヶ月はかなり追い込んだやり方をしていたので疲労度MAXです。本来受験というのはもう少し時間をかけるものなのでしょう。半年ちょっとで全てをやろうとしたツケが受験当日に極度の疲労という形で出ていました。頭が働きません。

(やはりあれに頼るしかないか。。)

こんなことになることはわかっていたので来る途中のコンビニでブラックのコーヒーを買っていました。前にも書いた通り敏感体質の僕にとってはカフェインはかなり危険。その後の体調を著しく落とします。しかしながら摂取してから数時間、頭は回転します。諸刃の剣ですね。疲労困憊の頭を無理矢理回転させるために試験開始の30分前くらいに缶の半分くらい飲みます。普段飲んでいないというのもあり若干気持ち悪くなりました。ブラックというのも刺激が強いですね。しかし牛乳入りは乳糖不耐で飲めないし、糖分入りは疲労に拍車をかけるのでブラックという選択肢しかありません。

15分くらいすると心臓がドクドク高鳴ってくるのがわかります。カフェイン効果バッチリ。無理矢理エンジン全開です。手が多少震えるという副作用は出ますが字を書くのには困らない程度です。

さて時刻は9時30分。一科目目の国語、2時間半に渡る試験の開始です。(試験時間長いな...!)

ブレイクアウトルーム

2020/08/06

オンラインヨガをする時に使っているZoomですが、一つ気になってはいたけど使えてない機能がありました。

それはタイトルにあるブレイクアウトルーム。

この機能ではホスト(ここでは僕)が参加者を何グループかに分けて独立した部屋に送り込むことができます。例えばレッスンの参加者が9人いる場合は3人ずつの3グループに分けることができるのですね。他の参加者やホストには自分達の部屋の映像は見えないし音声も聞こえない。完全に独立した空間です。

普段のヨガレッスンでは特に使う用途もないので今日のなんでも相談室で初めて試してみました。一つテーマを決めて話し合いをするためです。

結果失敗に終わりました(笑)

部屋に分けられた人は細かいグループに分けられるとは思ってなかったようで直前までメインルームで一緒に参加していたメンバーを待ってしまったのです。その結果テーマについては話し合いができず…

僕の説明不足でした^^;

まあ使い方も詳しくわかったのでまた次回リベンジしようと思います。

写真は久々に上った巨人の道の頂上にて。

そんなのアリ⁈

2020/08/04

今日はとても変わった現象を目にしました。

夕方頃少し時間があったので近くの公園に長男と次男を連れて遊びに出かけました。長男はジャングルジムで、次男は昨日模型店で買ったプロペラのおもちゃで遊んでいました。僕は近くのベンチに座ってボーっとしてたのですが何やら足元で不穏な動きを感じ取りました。よく見てみると、、

アリです。

アリの群れです。

「アリの群れなんてしょっちゅう見るよ」と思うかもしれませんが、普段見る餌を運ぶアリの行列なんかとは動きが全然違うのです。一列に並んで行進しているのではなく、ヌーの大移動さながらに数百匹がまとまって移動しているのです。しかもそれぞれの個体が真っ直ぐ移動するのではなく四方八方に動きながらも群れ全体としてはある方向へ少しずつ移動しています。

それはロードオブザリング/王の帰還でアラゴルン率いる死者の軍勢が敵をなぎ倒して戦場を猛スピードで駆け巡る様子に酷似していました。(伝わるかな…?)とにかくものすごい勢いとすごみがあったのです。

僕も子ども達も普段見ない光景に呆気にとられながらもアリの行き先がどこなのか気になり群れを追って行きました。そしてその群れが十数メートルほど進んだ先に目的地がありました。

アリの巣の入り口です。

群れはその入り口に到達すると次々に巣の中に潜り込んでいきました。そして数秒後には先程のアリ達が再び続々と外に出てきます。

そしてなんとその口にはそれぞれ真っ白や黄色の幼虫や蛹を咥えています!

その群れは一匹につき一匹のアリの幼虫や蛹(やおそらく繭)を運んで元来た道を戻っていくのです。。

そのアリ達を再び追って行くと、とあるアリの巣にみなさん入って行きます。

(なんらかの原因で古い巣に住めなくなって大規模な引っ越しをしたのかな…?)

公園にいる時点ではそんな風に考えていました。何か一つの巣でとてつもない危機でもあって別の場所に巣を作り移動したのかな、と。

帰ってからアリのことが気になりネットでこの現象を検索してみると僕の想像は全く外れていました。。

実はアリ達はなんと「奴隷狩り」をしていたのです。

ネットと図鑑で集めた情報によると僕が見たアリの群れはサムライアリという種類のアリだそう。サムライアリ達が目指していた場所はクロヤマアリの巣穴。サムライアリはクロヤマアリの巣からクロヤマアリの幼虫や蛹を大量にさらっていったのです。

実はサムライアリというのはクロヤマアリを奴隷にして生活しているようなのです。クロヤマアリに餌を運ばせたり、自分たちの幼虫を育てさせたり働かせる。そしてそのクロヤマアリが死んだりして奴隷が少なくなったら、群れでクロヤマアリの巣に押し寄せてその幼虫や蛹を確保し奴隷としての労働力を補充するそうです。

それが「奴隷狩り」。7〜8月にそういった行動を起こすそうです。僕が見たのはまさにその現象だったのですね。

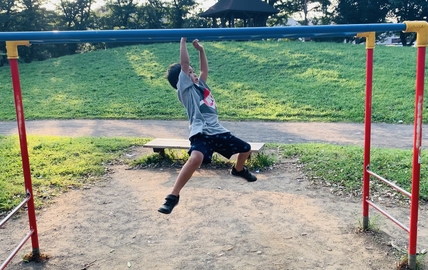

サムライアリの群れがクロヤマアリの巣を襲う様子は動画に撮ったのですが、虫が苦手な方もいますので今回の写真は長男の雲梯風景。もしご希望の方はLINEで今日撮ったアリの動画を送ります笑

人間含めこういった動物の行動には考えさせられますね。

懐かしい

2020/08/03

ここ一週間ほど長男がヨーヨー(くるくる回る方)が欲しい病にかかっていました。まあ誕生日でもないけど、夏休みに入ったことだしたまにはヨーヨーの一つぐらい買ってあげるか、ということで今日は幼稚園の近くの模型店に行ってきました。

その模型店、僕は初めて入ったのですが今時なかなか見かけないような昔ながらのお店。話好きなおばちゃんがやっているようです。稲城出身の妻は幼い頃しょっちゅうそのお店に行っていたそう。

中に入ると狭い店内にたくさんの模型やおもちゃ、駄菓子なども少し置いてあります。まず僕の目にとまったのはミニ四駆やガンダム(BB戦士)など。小さい頃お小遣いやお年玉で集めていたものと全く同じ物が置いてあります。

懐かしすぎる…

ついつい子どもそっちのけで懐かしの品に手が伸びてしまいます。

そのまま買っちゃおうかな…

いやいや、懐かしさに引っ張られちゃいけない…!

なんとか心を過去から現在に引き戻します。今日は子ども達のヨーヨーを探しに来たんだった。。

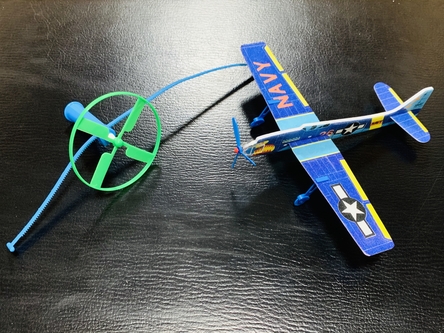

お店のおばちゃんにヨーヨーがあるか尋ねてみるとどうやら仕入れてない模様。長男は一瞬残念がりましたが、何か他に気になる物があったようです。よく見てみるとそれは発泡スチロールみたいな素材でできた飛行機でした。(写真)

これまた懐かしい。こういう飛行機も小さい頃よく作って飛ばしてました。長男に聞くとヨーヨーは諦めてこちらにするということでした。

そして次男が選んだのは長い紐みたいなのをセットして引くとプロペラみたいなのが空高く飛んでいくやつ。(うまく説明できないですが写真のものです。)これも懐かしい。

けっきょくこの二つを買ってすぐ近くの公園で遊んで帰りました。二人とも楽しかったようです。

Amazonでたいていの物が買えてしまう今の時代でもやはりお店に直接行って物を選ぶというのはいいなと思いました。目的の物以外が目に入るんですよね。ワンクリックで終わらない。本屋に行くのと一緒です。

それにしても昔と同じミニ四駆なんかは今も製造ラインが動いてるんですかね…?それとも昔製造された在庫が未だに全国のお店に置いてあるのか…?

いずれにしても僕ら世代の大人にはなかなか魅力的なお店でした。(ソニックセイバーなんて手が出ちゃうでしょ。。)

アナ骨体験

2020/08/01

やっと梅雨明けしましたね。8月まで梅雨が食い込んだのはかなり久々のことらしいです。今日から夏休みの学校や幼稚園も多いと思いますが良いスタートを切れたのではないでしょうか。

今日は朝のオンラインと午後の渋谷スタジオのアナ骨二本立てでした。今日体験に来てくれた方々はやけに動きが良かったのが印象的でした。インストラクターの方の割合も多かった模様。強者揃いでした。僕なんか初めてアナ骨受けた時はボロボロでしたけどね^^;

嬉しいのはアナ骨後の感覚の違いを感じてくれること。なかなかきついアナ骨でも身体の変化を感じてくれるのは何より嬉しいです。

あと一つ今日嬉しかったのはスタジオに参加してくれた男性インストラクターからの言葉。

「インスタの解説動画、仲間内で評判ですよ。」(笑)

数ヶ月前からちゃんと投稿を始めたインスタ。家で一人カメラの前で何が正解かわからないまま夜中にアーサナの解説をする。なかなか微妙な時間でしたが観てくれている方が思ったよりいることを知れて嬉しかったです。引き続き気合いを入れてカメラの前で喋れそうです。

たまには感想を聞くのも大切ですね。

東大受験物語 番外編その3「役にたった栄養So!」

2020/07/31

今日は幼稚園の最終日でした。明日から夏休み。3週間ちょっとの短い休みです。夏休みの期間については自治体によってけっこうばらつきがあるようですね。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

ところで今日長男は幼稚園からカブトムシの幼虫を2匹もらってきました。迎えに行った僕が幼虫のお腹をチェックして一応オスとメスを選んだのですが、まだ少し小さめだったので判断が難しいところ。それはともかく家の土は切らしていたので急いでホームセンターに育成マットを買いに行ってきました。大きく育つといいです。

さて、今日の東大受験物語は久々の番外編。受験期に役立った栄養素についてです。もちろん受験勉強以外の日々の作業に役立つものではありますが、これは僕の体感の話であるのでほんの参考程度に。体質によっては全然効かないものもあると思います。

前回の話はこちら↓

体力的にも精神的にもかなりきつい受験期に人体実験してみた栄養素の中で良い感触があったものだけを紹介します。

1.「活性型ビタミンB群」

ビタミンB群自体がエネルギー回路を回したり神経の働きを整えたりと脳機能や身体機能を正常に働かせるのに必要不可欠なもの。ただビタミンB群は口から摂取した後に体内で働ける形に変換される必要があります。「活性型」ビタミンB群は最初から体内で利用できる形に調整してあります。なので無駄なく利用される。

体感としても通常のビタミンB群よりパワフルで疲れにくくなったり集中力の持続時間が長くなります。ただ通常のB群のなん何倍もの値段がするのが難。。メーカーによっても効果にばらつきありです。

2.「クラスターデキストリン」

これは糖分の一種です。勉強をたくさんしている頭と身体が疲弊します。そしてエネルギー源として甘い物がほしくなります。ここで甘い物を摂ってしまうとたいていの人はアウト。一時的に気分や集中力が上がってもすぐに眠気や疲労やイライラが訪れます。(めちゃくちゃ体が丈夫な人は何食べても大丈夫かもしれません。)僕は特に糖分に敏感なので摂取する炭水化物の種類が甘いお菓子だろうが白いご飯だろうが、その後眠気と闘わなければなりません。

それを解決したのがクラスターデキストリン(CD)。高分子の糖質です。ブドウ糖はもちろんのことマルトデキストリン(MD)でも血糖値スパイクを感じてしまう僕ですが、クラスターデキストリンはエネルギーが本当に長く持続します。(お米は胃に留まる時間が長過ぎる。)胃にも全く負担がかかりません。糖質のやっかいな性質をパーフェクトに解決してくれた栄養素だと思います。勉強だけじゃなくて運動時にも良いですね。MDの2倍以上の値段はしますがその価値のある商品だと思います。(←回し者...?)

飲み物に溶かして自作のスポーツドリンクを作るのにオススメです。

3.「クレアチン」

言わずと知れた瞬発系栄養素。体内ではクレアチンリン酸という形で貯蔵されます。詳しい説明は省きますがATP-CP系というエネルギー回路を活発にしてATPの再合成を促します。その結果瞬発力が上がります。爆発力が必要なスポーツをやっている方や筋トレでボディメイクをしている多くの方が摂取しているものですが僕の場合は勉強にも役立ちました。

頭に効くというよりは筋肉に作用し身体全体の生命力を上げるといった感覚ですがとにかくエネルギッシュになります。しかしながらクレアチンの効果は人によって著しく変わるのでみなさんに効果があるかどうかはわかりません。僕の場合は抜群に効いたのですが、その要因としては、

1.体内でのクレアチン合成が元々苦手(クレアチンを十分に合成している方はクレアチンを摂取してもあまり効果なし。)

2.速筋体質(遅筋タイプの人はクレアチンの効果も少ないかもしれません。)

運動、勉強、日常生活、シーンを問わず効く人には効く栄養素です。

上記の他にもオメガ3脂肪酸やホスファチジルセリンなどかなり効果のあるものもありましたが体感が緩やかなためここでは省略します。食べ物にしろサプリメントにしろ体質に合うものだったらそれだけで自分のパフォーマンスを相当上げることができます。

ただ期待のし過ぎ禁物ですね。どちらにしろホメオスタシスが働きますので。それより日常で使えるのは呼吸法や調気法でしょうか。あとは心理テクニックなんかも使えます。

来週は再び本編に戻ります。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以