- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

日照不足

2019/07/17

今年の夏はどうも異様な感じですね。ずっと日が出ず気温も低い。学校のプール授業などは寒すぎて中止になっているところも多いそうですし、野菜や果物の育ちも悪いようです。

ところで太陽の光は野菜などの植物だけでなく人間にとっても重要なものなのです。例えば脳内で神経伝達物質として働くセロトニンは太陽の光を浴びることで分泌が促進されます。セロトニンは精神の安定に関わっていて感情や気分のコントロールを行ったり、消化や体温調整などの生理的な機能にも関わっています。またセロトニンから合成されるメラトニンは睡眠ホルモンとして知られていて良質な睡眠を促します。

つまり人間は太陽の光を浴びていないと鬱などの精神的な問題が起きたり不眠などの症状も起きてしまいます。日の光は人間の身体を良い状態に保つためには欠かせないのですね。最近は日照不足ではありますが、曇っていても光は届きますので適度に日光浴することは身体を整えるのに役立ちます。

あとセロトニンやメラトニンの材料になるのはトリプトファンというアミノ酸です。これはタンパク質が多く含まれているものに含まれていますのでしっかり摂って体に材料を準備してみましょう。

工夫次第で気分や眠りの悩みは改善します。心身が良い循環になるように一度自分の生活パターンなどを見つめなおしてみてもいいかもしれませんね。

アーサナメモvol.8

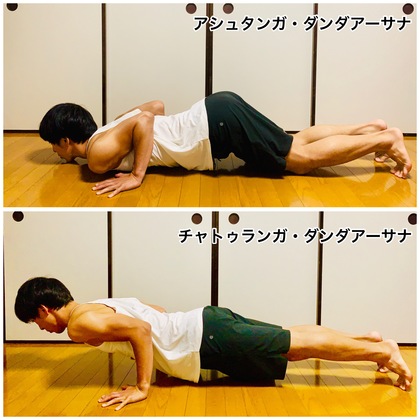

チャトゥランガ・ダンダアーサナ

2019/07/16

今日はチャトゥランガ・ダンダアーサナ(四点杖のポーズ)。レッスン中は略して「チャトゥランガ」と呼んでいるアーサナです。太陽礼拝ではパラカ・アーサナ(プランク)の次に行います。

昨日紹介したプランクポーズよりも肩の前側(三角筋前部)や腕の裏側(上腕三頭筋)にかかる負荷が大きく、ヨガのを始めたばかりの方には最初の壁となるアーサナかもしれません。ポイントをおさえて練習すれば徐々に余裕を持ってできるようになります。

もしチャトゥランガがきつすぎて歯が立たないようでしたら、最初は写真上のアシュタンガ・ダンダアーサナ(八点のポーズ)から始めてみてください。名前の通り八点(あご、胸、両手、両膝、両足)で支えるので四点(両手、両足)のチャトゥランガよりだいぶ負荷が抑えられます。

メモ

チャトゥランガ・ダンダアーサナ

・プランクポーズから頭と肩を前にスライドしながら肘を曲げる。(前に体をスライドするためにつま先で床を押してかかとを前にずらす。)

・肘を曲げる際に脇はしめておく。肘が脇腹に触れるくらいまでしめる。

・最終的な肘の角度は90°くらい。手首の真上に肘が来るといい。(でもこの角度はかなりきついので最初は肘が多少後ろに引かれた状態になると思います。)

・お腹から先に床に落ちてしまわないようにプランクの時の腹部の力を維持する。

アシュタンガ・ダンダアーサナ

・プランクから膝をついてから胸と顎を床に下ろす。お腹をつかない!

・肩はチャトゥランガのように前にはスライドせず肘の位置は手首より後ろに来る。

・なるべくゆっくりと体を下げることでチャトゥランガのための肩、腕、お腹の力がつく。

両アーサナともに体を下げる際にはまずは脇をしめておくことが大切になります。そしてお腹から床に落ちないこと。最初は全くできないと思っても練習していけば徐々にできるようになります。

上半身の筋肉が少なめの女性は特に大変かもしれませんが諦めずにコツコツと練習をしてみてください。積み重ねの大切さが特にわかるアーサナだと思います。

もう難なくできる方も肘を手首の真上に位置させてキープしてみると十分過ぎる程のトレーニング効果があると思います。

アーサナメモvol.7

パラカ・アーサナ(プランク)

2019/07/15

今日のアーサナメモはパラカ・アーサナ。太陽礼拝ではアルダ・ウッターナーサナの次に行うプランクとも呼ばれるアーサナです。(前回のブログの時点ではチャトゥランガを紹介するつもりでしたが、その前にこのプランクが入っていたのを忘れていました^^;)

プランクはその名の通り「板」のように体をまっすぐに保つアーサナです。特にお腹周りの力を使って姿勢を維持します。また肩甲骨をほどよく外側に開くことで脇の下の前鋸筋と呼ばれる筋肉も鍛えられます。ちゃんとした姿勢をとり行うと見た目よりもきついですが、お腹や肩甲骨周りの使い方などをしっかりと覚えられるアーサナだと思います。

メモ

・肩の一番外側のラインに手の中指がくるように手を床に置く。

・頭からかかとまで一直線になるようにお腹に力を入れて体を支える。(お尻の位置を上げすぎたり下げすぎたりしない。)

・目線は真下より少しだけ前方の床を見て首の後ろはまっすぐに保つ。

・肩甲骨を背中側で寄せすぎないように手で床を押して外側に開く。(前鋸筋を使う。)

・かかとは高く上げて足裏が床からほぼ垂直。

異常のポイントを意識して行うとけっこうきついです。RSYのレッスンでも太陽礼拝をこのアーサナで一度止めて体幹部を強化することもあります。プランクがキープできるようになると次のチャトゥランガもお腹が落ちずにだんだんとできるようになってきます。

プランクの力がつくと「腹が据わる」というか、物事に対しても落ち着いて対処できるような精神が身につきます。身体的にも下半身と上半身の連携がうまくいくようになります。

お腹周りが弱いと思う方、ぜひお試しください。

解剖学的姿勢

2019/07/14

姿勢の話の続きですが、昨日の朝のレッスンでは姿勢のヒントとして「解剖学的姿勢」(または解剖学的位置)というものを利用しました。

解剖学的姿勢とは直立した状態で手のひらを前面に向けて足の中指をまっすぐ前に向けた姿勢。ヨガのタダアーサナにとても似ている姿勢です。この解剖学的姿勢は重力に対して余計な力を使わない無駄のない立ち方。昨日のレッスンでは身体にシールを貼って解剖学的姿勢と普段の自分の姿勢を確かめてみました。

試したのは横から体を見た時の骨の配列。まずはシールを写真のように、

1. 耳の穴

2. 肩峰(肩の先端、肩甲骨の先の部分)

3. 大転子

4. 膝のお皿のちょっと後ろ

5. 外くるぶしの前

に貼ります。

この5つのポイントが縦一直線に並ぶのが解剖学的姿勢となります。普段の姿勢をとってみてこの並びとどれくらいのズレがあるかをチェックしました。チェックしたからと言って無理やりどこかに力を入れてラインを揃えていくことはしない方がいいと思いますが、足裏に均等に体重をかけて地面を踏みしめるヒントになるかもしれません。

ヨガのタダアーサナでも土台となる足の真上に骨盤、さらにその真上に頭蓋骨を置く感覚を持つとうまくいくかもしれません。

姿勢はとても繊細なもので、身体の筋肉の状態や栄養状態、さらにはその人の精神状態、人生の状態までも反映します。自分の本来の姿勢は自分の心身が好転すれば自ずと思い出されるものなのだと思います。

ヨガを続けていて気づいたらスッと自然に立てるようになってた、なんてこともあると思いますよ。

姿勢

2019/07/13

この前の日曜日のレッスン後に参加者の女性がこんなことを言っていました。

「最近自分の身体に目を向けるようになって姿勢が気になるんですけど、何が良い姿勢なのかわからないんです。」

どんな姿勢がベストなのか⁇確かに考えると難しいですよね。

姿勢と言えば多くの方がイメージするのが背骨の傾きかもしれません。猫背だったり背中が丸かったり、逆にまっすぐだったり。普段身体のことを意識している方が考えるのは骨盤の傾きや股関節のつき方だったりするのかもしれません。

色々な要素が積み重なってその人の立ち姿や座り姿をつくっているので、一口に「姿勢」と言っても難しいのですね。なので「この姿勢が一番いい姿勢」と決めつけてその姿勢をとるように努力するのは少々危ないことかもしれません。他人にとっての良い姿勢と自分にとっての良い姿勢は違うかもしれないし、同じ自分においても今と3年後の良い姿勢は変わっていたりします。

姿勢は筋肉や靭帯などがお互いに引き合って骨を安定させ自然に決まってきます。もし今自分が悪い姿勢だと思うなら何かしらの原因、例えば、ある部分の筋力不足、柔軟性不足、筋膜の拘縮などがあります。原因となる部分が改善すれば、骨格を支える力も蘇り自然に姿勢は身体が心地よいと思う方向へ変化します。

ヨガではそれらの原因を取り除き自分本来の姿勢を身体に思い出させる効果があります。もちろんそうなるためにはアーサナや呼吸をしっかりと行えるようになる必要はあるのですが。

まあでも「良い姿勢は身体が元々知っています。」なんて言ってもなかなかわかりづらいものだと思います。なので今朝のレッスンの最初の部分では、「解剖学的位置」というのを利用して参加者の方に自分の姿勢を体感してもらいました。

それについてはまた明日。

アーサナメモvol.6

アルダ・ウッターナーサナ

2019/07/12

6回目のアーサナメモはアルダ・ウッターナーサナ。太陽礼拝ではアーサナメモvol.5ウッターナーサナの次に行うアーサナです。

一見簡単そうに見えるこのアルダ・ウッターナーサナですが初心者の方にはかなりやりづらいアーサナだったりします。逆にこのアーサナがしっかりととれるようになると身体の使い方がグッと良くなります。骨盤の前傾、胸椎の伸展など身体にとって重要な要素がつまっています。

メモ

・ウッターナーサナと同様に骨盤の前傾を保つ。骨盤を前傾させるにはお尻(座骨)を高く保つ。腰が丸まってしまう場合には膝を緩めて反り腰をつくるように力をかける。

・ウッターナーサナとの違いは背中と首をまっすぐに保つこと。頭とお尻の位置を引き離して背骨を伸ばす。背中上部の背骨(胸椎)は普段の姿勢よりも反る。

・首の後ろ側にシワができないように目線を床に向ける。(首だけが反り過ぎないように)

・手は指先を床につける。もしくは背中が丸まってしまうようだったらスネに手を置く。

とにかく胸椎(背骨の上部)の使い方がポイントになると思います。腰から下の力の使い方はウッターナーサナとほぼ同じなのですが、背中上部が全く異なります。

太陽礼拝では骨盤を前傾させる力はそのままに、

背中、首丸める。(ウッターナーサナ)

↓

背中、首を反らす方向に動かしまっすぐに。でも首は反らし過ぎない。(アルダ・ウッターナーサナ)

となります。この流れができると後に続くチャトゥランガ・ダンダアーサナ→アップドッグの流れもスムーズにできるようになると思います。

1呼吸1動作の太陽礼拝ではなんとなく通り過ぎがちなこのアーサナをしっかり練習してみてください。背中上部の力を使って胸が持ち上がる感覚はとても気持ちよく、元気が湧きますよ。後屈への第一歩にもなります。

次回のアーサナメモは太陽礼拝の中では一番筋力的な負荷の高いチャトゥランガ・ダンダアーサナを予定しています。

若葉台iプラザ初レッスン

2019/07/11

今日は若葉台のiプラザで初めてのレッスンでした。内容はアナトミック骨盤ヨガ。少人数の参加で全員アナ骨は初めてでしたが、予想以上に動けていて驚きました!最初は予定していなかった後屈のアーサナも最後に入れてしまいました。

今日のレッスンは大会議室だったので、いつものスタジオLinoとは違い鏡がない空間。アナ骨では体の各部位をどこにセットするかが大事になりますが、鏡がない分感覚を研ぎ澄ませなければなりません。初めは難しいかもしれませんが身体感覚を身につけるには鏡がない方がいいこともあります。今日の参加者の方々も最後の方には自然に足幅などをセットすることができていました。一回だけでも成長ですね。

7月の若葉台iプラザレッスンは残り2回、18日と25日の9:45〜で行います。初回の方は無料で受講できますので、この機会にぜひお試しください。股関節周りの変化は実感できると思います。

明日は矢野口スタジオLinoでのアナトミック骨盤ヨガです。雨にも負けず身体を動かしていきましょう。

アーサナメモvol.5

ウッターナーサナ

2019/07/10

今日はアーサナメモです。太陽礼拝では前回のアーサナメモvol.4ウールドヴァ・ハスタアーサナに続く前屈のウッターナーサナです。

とてもシンプルな前屈ですが、しっかりとポイントを抑えると脚裏の柔軟性が上がると同時に腿前や腸腰筋の筋力アップにもつながります。太陽礼拝では後に続くアルダ・ウッターナーサナとしっかり区別することが大切になりますので、まずはこの前屈のアーサナの力のかけ方を覚えてみましょう。

メモ

・尾骨、坐骨は天井に向ける。

・お腹と前腿を近づける。膝を緩めてもいい。

・膝がある程度まっすぐの場合はお尻がかかとの真上に来る。後ろにお尻を引きすぎない。

・首の後ろの力は抜いておでこをスネに近づける。

・腰はまっすぐにしようとする力を加えるが背中の上の方は丸めて良い。

・足裏4点(親指付け根、かかと内側、かかと外側、小指付け根)にしっかり体重をかけて、指先では踏ん張らないでふくらはぎまで伸ばす。

上記のようなポイントを意識してしっかり時間をかけることでだんだんと脚裏が伸びてきます。太陽礼拝においてもなんとなく過ぎ去ってしまうのではなく坐骨を天井に向け腿の前や腸腰筋にはしっかり力を入れ身体に効かせます。

こういったアーサナで意識したいのは、後ろ側の筋肉がストレッチされている時には必ず前側の筋肉が使われて縮んでいるということ。筋トレ要素を意識しながら行うことで逆側の筋肉の柔軟性は上がりやすくなります。

シンプルなアーサナほど基本的な身体の使い方を覚えやすいですね。ぜひお試しください。

筋肉痛

2019/07/09

昨日受けた内田先生のアナトミック骨盤ヨガで今日は体のいたるところが筋肉痛です。やはりスタジオに行って人のレッスンを受けた時の追い込みは自分で練習する場合とは違いますね。

筋肉痛の時はしっかり栄養を摂ることで回復します。特に実際に筋肉を構成するタンパク質やタンパク質の代謝のために必要なビタミンB6、あとは亜鉛やマグネシウムなどのミネラルも必要となります。

ダイエット中の方なども運動して食事を抜いてしまっては筋肉が弱りかえって逆効果ですのでしっかり上記のような栄養は摂るように心がけてみてください。筋肉がつけば基礎代謝も上がりますので結果的に減量にもつながります。

あとは軽い運動をすることで血流がよくなり栄養が体の隅々に届けられ回復が早くなります。そしてそもそも毛細血管の数自体が多ければ栄養の運搬効率も良いので筋肉痛やケガからの回復は早いです。その毛細血管を増やすには遅筋を使った有酸素運動が有効となります。ゆっくり動くヨガは最適だと思います。

筋肉痛の回復を早める方法は多々ありますが、「栄養」「血流」「睡眠」などをキーワードに有効な方法を見つけてみてくださいね。

ウディヤナ・バンダ

2019/07/08

今日は午前中に内田かつのり先生のアナトミック骨盤ヨガのクラスを受けてきました。ゆっくりと時間をかけながら一つ一つのアーサナと自分と向き合う時間。きついけれど終わった後の股関節周りの感覚は全く違います。同じアーサナでも、進むのか、とどまるのか、戻るのか、自分にとって一番良い強度を探してキープする、そういった「能動性」の大切さを再認識しました。

そして今週の木曜日からは新たに若葉台iプラザでのアナトミック骨盤ヨガも始まります。ゆっくりした動きで初心者の方でも正確にアーサナを行うことができます。迷っている方も新たなスタートのこの機会に体験してみてはいかがでしょうか。

それでは今日の内容は昨日のムーラ・バンダに引き続きウディヤナ・バンダです。ウディヤナには「上に跳ぶ」「飛翔」などの意味があります。腹部の締め付けのことなのですが、使う筋肉は主に肋骨の下側から恥骨までコルセットのように存在する腹横筋という筋肉です。腹式呼吸で吐く時にお腹を凹ませる筋肉となります。おへそを背骨の方へ近づけて内臓全体を肋骨方向へ引き上げるような力の使い方をします。

また胸式呼吸の一種であるウジャイー呼吸と組み合わせて、肋骨の間の筋肉などとの連動ができると下腹部の安定感や力強さが増します。ムーラ・バンダで骨盤底を引き締めつつウディヤナ・バンダを行うことでエネルギーの流れもよくなります。

注意したいのはお腹を使うといっても腹直筋(6個に割れてるいわゆる"腹筋”)を使ってお腹をガチガチに固めてしまうとウディヤナ・バンダはうまくいきません。引き締めながらもお腹のしなやかさは残しておいた方が体全体はうまく動きます。

このバンダもムーラ・バンダと同じく、ダウンドッグから静かに足を着地させたい時や、ハンドスタンドを地面を蹴らずに行いたい時、片足立ちでバランスを保ちたい時などに特に違いを感じられます。また個人的な感想ですが、ムーラ・バンダとウディヤナ・バンダを同時に行うことで余計な四肢の力みがとれ、なおかつ力んでる時より四肢の力が増すように思います。

これもいつでも人に気づかれず感覚を身につけることができるのでぜひお試しください。慣れてきたら、ダウンドッグなどの静止しているアーサナで練習、さらに慣れたら動きの中でも実践できるようになると思います。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以