RSYブログ

東大受験物語 第九話「イー判定?」

2020/06/19

雨ですね。うちの次男は低気圧に弱く今日も昼寝からなかなか起きません。晴れの日は昼寝すらしないのですけどね。同じ兄弟でもあとの2人は気圧の影響をほとんど受けません。この辺りのことには頭蓋骨の形が関わってくるようです。次男も独特な頭の形をしています。みなさんも頭の形はできるだけ整えておくと色々な影響を受けづらくなってきます。

さて今日は東大受験物語。これがあると「ああ、もう一週間経ったのか」という感覚があります。僕も低気圧の日は全然捗らず焦ったものです。色々な方法で対処はしましたが、それでもパフォーマンスは下がっていましたね。救いは受験勉強期間に梅雨が含まれていなかったこと。夏から始めてよかったです。

前回のお話↓

最初で最後の東大模試が始まりました。出だしの鉛筆の響きにビビりはしましたが、もうやるしかないので問題に向かいます。今できることに集中して机に向かいました。

(・・・あれ??)

(もしかして、、)

(今できること、、、ない?)

そうなのです。問題を見てから気づいたのですが、今できることがほとんどなかったのです。。特に数学はやることが最初から最後までなくて日頃の睡眠不足を解消するお昼寝の時間になってしまいました。

まあうすうす気付いていましたが何もできないというのはけっこうショックです。周りの高校生たちは時間ギリギリまで何やらカリカリと書いていましたので「何かしらできていた」のでしょう。でもN田の言った通り、不完全な状態でも一度は試験の雰囲気を味わっておかないと本番悲惨な目にあうことになります。なので模試を一度受けられたことは大きな一歩となりました。

何よりも自分の実力に危機感を覚えより一層勉強に打ち込むことになりました。

そして約一ヶ月後、街にもクリスマスムードが漂う頃、模試の結果が届きました。恐る恐る開けてみると、

なんとE判定!!

「あれだけできなかったのに予想以上の良い判定が出た!上位5番か。やっぱりこれは受かるんじゃないか。」と思ってN田に結果を報告すると、

「判定はアルファベットのZまであるわけじゃないから。Eは一番下だよ。」

と一蹴されてしまいました。しかも、

「まあ日本の最高学府だから現時点ではしょうがない結果なんじゃないか。」

とか何とか付け加えてきました。

(なんだ、「最高学府」って!わざわざこっちの知らない単語を使ってきやがって…自分が所属してるからって天狗になってるな…!)

と勉強を教えてもらっているN田に逆恨みの感情を抱きつつ、受験の結果で見返してやろうと決意を新たにしました。ちなみに家庭教師のK君は結果を報告すると優しく笑っていました。(…どっちにしろ笑われてる…⁈)

東大模試がきっかけになりメラメラと闘志が湧いてきたわけですが、12月も中旬にさしかかり年の終わりが目前に迫っていました。1月の第3週に行われるセンター試験まであとわずか。一度東大本試験のことから頭を離してセンターの勉強に専念することにしました。なぜならセンター試験の結果が悪ければ東大に受験する資格すら持てないのです。

東大の試験は記述式。センター試験はマークシート方式。試験の形が全く違うのでやはりセンターはセンターの練習が必要です。

街に溢れるクリスマスソングから耳を塞ぐようにイヤホンをセットし3倍速で参考書の音源を聴く。

それが僕の新婚生活6ヶ月目の日々でした。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大受験物語 第八話「もしもし?」

2020/06/11

梅雨入りしましたね。低気圧に弱い方は辛い季節かもしれませんが、体調に気をつけてお過ごしください。

今日は毎週金曜連載の東大受験物語の日ですが、2週にわたる番外編を経て今回からまた本編に戻ります。いよいよ受験勉強も後半戦に突入。どうなることやら。。

前回のお話はこちら↓

毎週水曜日新宿ルノアールでのN田との闘いや週1〜2回家に来てくれるK君のおかげで受験勉強は加速し気付けば季節はもう冬の入り口まで来ていました。

勉強の進度はというと科目によって差はありますが、高校一年〜三年までの教科書がなんとか終わるか終わらないかくらいの感じでした。受験勉強を開始してから約4ヵ月でした。自分としては3ヵ月程度で高校の内容を全て終わらせるイメージで勉強していたので、それよりはだいぶ遅れています。しかしたいていの事が予定通りに行かないことも知っていたので、その捗り具合にもある程度納得はしていました。

ある日のルノアールでN田がふいに僕に言います。

「模試は一度受けておいた方がいいかもしれないな。」

(もし?そうか、模擬試験か。確かにぶっつけ本番の受験では不安だし模試は受けるべきなのかもしれない。)

色々と話を聞いてみると、模試は大手の塾が実施しているらしく、なんと東大専用の模試もあるそう。センター試験用の模試もあるみたいでした。模試といえばはるか昔、高校受験の直前に受けたことはありましたが、結局高校には面接で入ったので模試はあまり役に立ちませんでした。(ちなみにその模試中にお腹が急に痛くなり試験を途中退出してしまいました。)

今回の大学受験は人生で初めての学力試験。やはり模試などを受けて準備を整えたい、ということでN田にいつ頃あるのか聞いてみると、

「もうすぐ最終の模試の締め切りくらいじゃないかな。」

それを早く言えよ!と思いましたが、自分で調べていない僕の方が悪いので、教えてくれてありがとう、という感謝の気持ちに切り替えました。

調べてみると、確かに一つだけ受けられる模試がありました。11月の中旬頃に駿台という塾?が実施する「東大模試」。締め切りギリギリで申し込みました。会場は御茶ノ水にある駿台の校舎です。

当日、少し不安な気持ちを抱えながら御茶ノ水に向かいました。そして現地に着いてみると信じられない光景が広がっていました。

なんと会場にいるのはみんな制服を着た高校生!

当たり前か…

しかしながら家で一人で勉強を始めた僕にとっては受験の競合相手が現役高校生(または浪人生)だという実感が全然なかったのです。しかし模試会場にはリアル高校生たちが制服に身を包み座っています。もう一ヵ月で28歳になる僕とは溢れ出る生命力も肌質も全然違います。

正直ビビりました。

そしてあることにも気付きました。

それは高校の制服というのはただの服ではなく防具であり強力な武器でもあるのです。

「自分は現役高校生である」という受験における確固たる地位を示す防具。(←勝手な偏見)

そして「自分は◯◯高校である」という相手を牽制するための武器。(←そもそも高校の制服見分けられない)

まあ制服のことはさておき、僕は場の雰囲気に完全に飲まれてしまっていました。しかも周りに座っている高校生はこの駿台御茶ノ水校舎に通っている子が多いようでした。アウェー感たっぷりです。

そして試験開始の合図とともに鳴り響く鉛筆の音。10代の若さと瞬発力は自分の名前を書く時間も限りなく短縮させます。テスト慣れしていない僕は自分の名前を書くのでさえもその3倍の時間を要します。

なかなか不安な出だし…

どうなることやら…

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大受験物語 番外編その2「合わなかったBENKYO, HO...!」

2020/06/05

暑いですね。今日の午後は息子を幼稚園に迎えに行ってそのまま公園でしばらく遊んできました。しかし鬼ごっこって、きついですね…普段走ってないので走るための体力がなくバテバテです。そもそも遺伝子的にスプリンタータイプですから持久力勝負になるとどんどんバテてくる。子どもは元気ですね。いくら走ってもまだ追ってきます。

さて、今日の東大受験物語も一休みの番外編です。先週は役に立った勉強法を紹介しましたが今日は僕には合わなかった方法を紹介します。(別に本編を書くのがめんどくさくなった、とかそんな理由ではないですからね。。そんな理由かな。。)

前回の話↓

今日は試してみたけどなかなか効果が上がらなかったり、自分には合わないなという方法を紹介します。でも僕に合わないだけで他の方には合うものもあるかもしれません。体質や性格によってだいぶ変わりますからね。

1.「夜遅くまで勉強する」

これは時と場合によると思います。しかし僕のようにあまり身体の強くない人間には向いていないものだと思います。夜中2時まで起きて勉強する生活を5日間も続けると疲れが溜まってしまって日中の集中力がなくなり効率ダウン。僕は受験期間中に何度か遅くまで勉強しようと試してみましたがすぐに身体にガタが来てしまいました。やらなければならないことが目の前にあってもやはり12時くらいまでに寝るほうが総合的にみた効率は上がります。

ただ夜中はけっこう集中力が上がりやすくもあります。なので長期的に行うのでなければ効率的な方法になり得ると思います。もちろん3~4時間の睡眠時間で足りてしまうショートスリーパーの方などは夜中の作業はすごく捗ると思います。僕は今までの人生で一度たりとも完全な徹夜をしたことがない人間ですので睡眠時間を削るのはダメでしたね。みなさんも自分の体質や体力と相談して夜の時間を使ってみてください。

2.「コーヒーを飲む」

カフェインが身体に与える影響は大きいです。そして何より速攻性があります。中枢神経に作用して学習や運動などに高い効果を発揮するのですが敏感な体質の僕にとっては作用が強過ぎたのです。その後の反動や疲れが大きく身体を消耗してしまう感覚がありました。これも個人差の大きいところですね。人によってカフェインに対する耐性は全然違います。効果がそこまでない代わりに身体への負担が少ない人もたくさんいます。

しかしながらカフェインが全然体質に合わず身体に良くないことがわかっていてもちょいちょい利用していました。特に受験当日、それまでの勉強の追い込みで頭を動かす体力がなくなっていたのでカフェインを摂ることでなんとか頭を働かせていました。(カフェインを摂ることで気持ち悪くもなってしまうのですが試験に受かるためならやむをえなかったのです。)

まあ特別な理由がない限り、身体が敏感な方はコーヒーは止めといた方がいいですね。もしくはノンカフェインで楽しんでください。(丈夫な方は何飲んでも食べても大丈夫です。)

3.「炭水化物(糖分)を摂り過ぎる」

なんだか勉強法の話ではなくなってきましたが、糖質の摂り過ぎもカフェインと同様に体質によっては作業の効率を著しく下げます。ブドウ糖が脳の栄養源だからといって糖分を摂れば良いという問題でもないのです。細かい説明は省きますが、炭水化物を摂ると眠くなりやすい人は要注意。そんなに量は摂らない方がいいかもしれません。僕も糖質の利用があまりうまく行える身体ではないので、受験期間中も糖質の取り方には気をつけました。

特に食後に集中力が下がってしまっては時間を有効に使えなくなるので食事はなるべくタンパク質を多く含む物(肉、魚、大豆など)や野菜を中心にしました。(そういった食事でも僕にとって十分な糖質は含まれています。)頭を使って疲れると甘い物などを摂りたくなるんですけどね。体質によっては考えないとダメですね。

あ、あと糖質は糖質でもクラスターデキストリンのサプリは役立ちましたね。身体に負担がなく力が長持ちします。敏感な体質の方もおそらく大丈夫ですよ。あとビタミンB群サプリも。

4.「曜日毎に科目を割り振る」

月曜日は数学だけやって、火曜日は世界史で、、などと計画を立てて取り組む。これも僕にはあまり合わなかったようです。間があくとやったことを忘れてしまうんですよね。なので毎日やる方がいいのです。全科目を毎日少しずつやります。一科目あたりに割ける時間が少なくなりますので、前回紹介した3倍速ジョギングなどで効率を高めます。まあ勉強期間に限りがあったからこういう形になっただけではあるので、長期的に何かを学びたい場合は少し間を置いた方が良いこともありますね。

短期間で結果を出さなければならない状況にいる方は毎日やります。その中でも時間的な効率を更に上げられたらたいていのことは出来てしまうと思います。

5.「誰にも見えないイヤホンを作ってこっそり勉強をする」(←絶対ダメです)

これは受験の末期症状です。当時水泳のパーソナルトレーニングと並行して家の近くのプールで監視のアルバイトをしていたのですが、その仕事の時間を勉強のために生かせないかと考えたのです。時間がないことに焦っていたのですね。そこで考えたのがプールを監視しながら誰にも気づかれずに参考書付属の音源を聴くといったもの。ワイヤレスのイヤホンなんてものはありますがどうしても周りから見えてしまいます。なのでネットで調べて超小型のイヤホンを作ることにしました。

耳の中に完全に入る直径3mmくらいの金属を取り寄せたり他に色々な材料を取り寄せて制作したのですが、結果うまくいきませんでした。周りからは見えないですが金属が小さすぎて耳の中に入り込んでしまったり逆にポロッと耳から出てしまったり、音が小さすぎたり。。結局諦めました。(←諦めてよかった!倫理的に。)仕事中は勉強をしたいという想いを溜めて家に帰ってから集中して勉強することにしました。

工夫は必要ですけど一線は越えちゃダメですね。まあそれだけ必死だったということで。その代わり電車に乗る時や空き時間などはずっと本を読んでいましたね。

いかがでしたでしょうか?何かを必死でやる時には自分の性質などがより良く分かったりもします。その点では受験勉強期間もすごく貴重な時期だったと思います。今も何か追い込まなければならない時などは当時のことを参考にします。自分の性質を知って、その強みを生かし弱い部分を工夫して補ってあげるとかなりのパフォーマンスが引き出せると思います。

大変な時こそ自分の分析してみてはいかがでしょうか?

来週からは真面目に物語の方に戻ります...!

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大受験物語 番外編「有効だったBENKYO, HO!」

2020/05/29

5月ってこんなに暑かったのか、というほど暑いです。子供たちとチョウチョを追っているからでしょうか。穏やかに過ごしていれば心地良いくらいなのかもしれません。そろそろ髪もかなり伸びて鬱陶しくなってきました。逆立ちを多くやるようになってから伸びがはやくなった気がします。

今回の東大受験物語は番外編です。どんな勉強法が役に立ったか、についてです。受験出なくても、みなさんの仕事や何かしらの作業に役立つかもしれません。(もしくは役立たないかもしれません。)気になる方はぜひお試しください。

前回の話↓

受験勉強が進むにつれだんだんと自分に合った勉強法がわかってきます。スタイルが徐々に確立されていくのです。でもそこまで行くには非効率的でもがむしゃらにやってみる時期が必要でした。何が自分には合っていて合わないのかがわかってくるのです。今回は自分にとってうまくいった勉強のスタイルの一部をご紹介します。

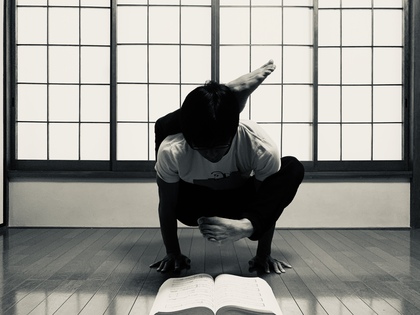

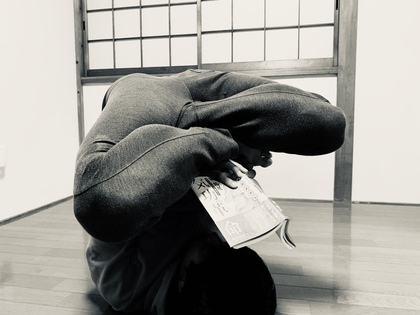

1.「軽いものから」勉強法

この方法は本編の中でも触れていますが、何か新しいテーマに取り組む時は軽いものから入るというものです。例えば歴史の概要を掴むために歴史マンガを読んだり映画を観る。流れを把握してから徐々に詳しい読み物に入っていくというものです。受験のようにタイムリミットがあるものだと一刻もはやく詳細なことまで知りたくなってしまうもの。でも端から完璧にやり過ぎるとただ疲れるだけで結局は何も頭に入らなかった、なんてこともあるのです。

なのでまずはざっくりとしたことから始める。その方が結果的に時間効率が良いように思います。これは勉強や仕事に限らず色々なことに当てはまりますね。ヨガの練習にしても一気に何もかもやり過ぎない。簡単にこなせる所から始めます。そして習慣をつける。その物事を味わって楽しむためにも「軽く入る」というのは重要です。

2.「30~40分に一回身体を動かす」勉強法

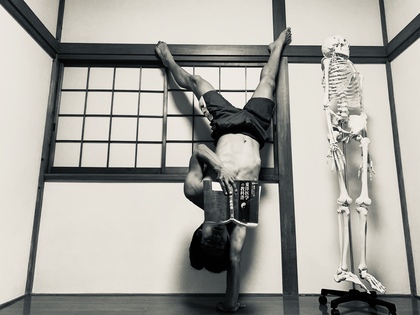

これは普段血行があまり良くない人にオススメ。座って作業をしているとだんだんと身体が固まってきます。血行も悪くなって集中力、思考力が下がります。そんな時はさっさと立ちます。スクワットなどで下半身全体を動かしたり、好きなヨガのアーサナをやってもかまいません。後屈なんかも気分がリフレッシュして良いと思います。

受験期には僕はまだヨガを知らなかったので懸垂数回と壁倒立を30分に一回くらいやっていました。座っているとだんだん首と背中が痛くなってくるので懸垂で背中に血液を回して、壁倒立で頭に新鮮な血を送りました。そうすると集中力が再び戻ったり新しいアイデアが浮かんだりします。そういえば今もヨガで身体を動かしている時に一番良いアイデアが浮かびます。職場などでも使える方法です。最初は恥ずかしいかもしれませんが、「30分に一回スクワットをする人」というイメージを一度持たれてしまえばもう誰も気にしません。むしろマネする人も出てきます。周りに影響を与える人になってください。

3.「さっさと答えを見る」勉強法

これは受験期というタイムリミットの中、特に数学という科目において有効でした。数学を教えてくれていたN田が「最初は解答を端から読んで考え方のパターンを増やした方がいい」と言っていたのですがまさにその通りでした。タイトなスケジュールの中でやるには自分の乏しい思考力だけでは時間がかかり過ぎるのです。

東大の過去問などを始める前の準備段階としてN田は僕に「良問プラチカ」という数学の問題集を勧めてくれました。「良問」というだけあって良くできた面白い問題ばかり載っているのですが、最初から自分の力だけで解こうとすると1問につき1時間くらいかかってしまいます。他の科目も大量にある中でこれでは時間がかかり過ぎる。なのでさっさと解答を読んでしまいます。これなら1問につき15~20分くらいで済みます。そういった形でまずは本を1周する。そして2周目からは自分の力だけで解くのです。この方法でだいぶ時間的効率が良く数学の力がつきました。

仕事や日常などに応用すると他人の真似をまずしてみることでしょうか。そしてだんだんと自分のスタイルを作っていきます。

4.「三倍速音声ジョギング」勉強法

この方法は日本史、世界史、古文などの文系科目には最も効果を発揮しました。歴史や国語などの参考書に塾講師の解説CDが付属しているものがいくつかあったのですね。歴史の重要な流れなどを人気の塾講師(?)が語ってくれているようなものです。だいたい1つ60分くらいにまとめてあるCDが多かったのですが、60分のCDを家でただ座って聞いていても僕の場合子守唄にしかなりません。なのでジョギングをしながら聞くのです。眠ることは絶対ありませんし、ジョギングによる神経伝達物質の分泌でどんどん集中力が高まり内容が頭に入ります。

そしてそれをさらに三倍速にして聞くのです。音源の速さを自由に変えられるスマホアプリがあるのです。三倍速が言っていることを聞き取れるギリギリの速さ。集中しないと全く聞き取れないのでなお集中力が高まります。「聞き流し」ではありません。絶対に「聞き流さない」ように集中するのです。(初めて聴く音源は1.5倍〜2倍くらいでないと難しいです。2周目以降は3倍。)そして1時間のCDを3倍速で聴くということはたった20分で1枚が終わります。1時間走れば参考書3冊分の流れが頭に入ります。これを毎日毎日繰り返す。1ヶ月もすれば30冊の内容を3周し内容が頭に定着しています。そして「軽いものから勉強法」の所に書いた通り知識の下地ができていればより詳細なものを苦ではなく読めるようになるのです。

倍速は本当に良いです。今はYouTubeなどにも倍速機能がありますよね。ぜひ生かしてみてください。

5.役立った道具No.1:ブックスタンド

これは勉強法ではないですが、受験期に一番役立った道具です。ブックスタンド、本を立てる為の道具ですね。

受験勉強を始めてすぐに首の痛みに襲われました。それもそうです。元々首周りが弱い所に下を向いて長い時間作業をする生活が始まったのですから。早々に勉強どころではなくなってしまいたどり着いたのがブックスタンド。これのおかげで首をまるめずに作業ができるようになりました。それと机の下に何か挟んで高さを上げて椅子として使っていたバランスボールの空気を少し抜くことでお尻の位置を低くする。こうした調整で机で勉強している時にも背骨の形を立っている時とほぼ変わらない状態に保てるようになりました。身体の負担が全然違います。

受験も結局は身体を使った耐久勝負ですからね。しっかり環境を作ることで効率が全然違ってきます。

いかがだったでしょうか。何か自分のやっていることに応用できることはありましたか?ヨガを実践している今ならもっと有効な方法はたくさんあったりしますが、当時は自分なりに取捨選択をして上記のような形で勉強していました。今に活かせていることも多々あります。

時間をかけて何かを継続して行うことが一番大事だと思います。ただ時間という制約があるのも事実です。その時々での工夫も必要になってくるのですね。

みなさんは時間に対して何か工夫していることはありますか?

以上番外編でした。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大受験物語 第七話「K庭教師のK君」

2020/05/22

ここ1週間くらい寒い日が続きますね。梅雨入りしたのではないかというくらいの天気です。免疫力を下げたくないこの時期、体調には気をつけてくださいね。

今日は金曜日なので東大受験物語。やはり1週間がとにかく一瞬で過ぎます。前回のものは3日前くらいに書いたような感覚です。家の周りだけの生活だと時間感覚も違う感じです。

前回の話はこちら↓

N田の数学特訓を始めたのと同じ時期に僕は他の科目に関しても手を打たなければと考えていました。塾とか予備校というのもチラッと頭に浮かびましたが、高校1年生から受験レベルまでの勉強を3〜4ヶ月で指導してくれる所はなさそうでした。なので結局は自分でやるしかないのですが、進む方向が合っているかどうかを助言してくれる存在がそばに欲しかったのです。

(やっぱり家庭教師しかないか。。)

家庭教師についてネットで調べてみると、大きく「プロ家庭教師」というのと「大学生家庭教師」に分かれるようでした。一般的にプロ家庭教師の方が経験が豊富で、その分時間当たりの料金も高いようです。数ヶ月で集中して成果を上げたいと思っていたので週1〜2回は最低でも受けたいと思っていました。そうすると費用面で大学生の家庭教師の方が受けやすく時間的な効率がよさそうだったのでその線で探してみることにしました。

大学生講師は現役大学生である分受験を経験したのも最近のことのはずなので、その話を聞けるのも大きなメリットだと思いました。ただせっかくお願いするなら自分が目指す所を受験した家庭教師の方が良いと思い検索してみると、、

ありました。在籍の講師が現役東大生のみの家庭教師派遣。

今まで塾にも家庭教師のお世話にもなったことがなかったので良し悪しはわかりませんでしたが、とにかくそこの会社に家庭教師派遣の依頼をすることにしました。登録をしてアポをとってまずは実際に本社(?)に面談(細かい希望などについて相談)に行きました。そこの応接間で面接担当の人と話をしたのですが、

「志望校はもうお決まりですか?」

僕「はい、東京大学を受験したいと考えています。」

「いつ受験するかはもうお決まりですか?」

僕「はい、この冬に受験しようと考えています。」

「高校は卒業していないということですが、いつ頃からご準備を始められましたか?」

僕「1ヶ月ちょっと前から何科目か手を付け始めました。」

「・・・わかりました。条件が合う講師がいるかどうか探して、見つかり次第連絡いたします。」

今思えばけっこう無茶な注文ではありましたが、こうしてまた一歩を踏み出せました。そして面談から1週間後くらいに担当の方から電話があり、条件に合う家庭教師が見つかったとの報告を受けました。

紹介された講師、それが僕の家からそう遠くない京王線沿線在住のK君でした。当時東京大学の文学部3年生でした。僕の受けようとしていた文科3類出身です。

初めての家庭教師の日、僕は最寄りの京王よみうりランド駅の改札前でK君を待っていました。今まで東大生なんて知り合いにいなかったので、「どんな感じなんだろう。勉強でバカにされないかな。。あんまり嫌味な感じだったら断ろう。。」などと不安を胸に抱えながらあれこれ勝手な妄想をしていました。

そして到着したK君。背が高く細身で猫みたいな大きな目をした若者でした。なんだかシャイで物静かな感じです。僕が勝手に抱いていた東大生のイメージとは少し違います。聞いてみると静岡の県立高校出身で大学進学とともに上京してきたそうです。大学では演劇サークルに所属しているようでした。

K君には国語(現代文、古文、漢文)と歴史(日本史、世界史)のチェックをお願いしました。毎回課題を出してもらったり僕が本当にその単元の理解ができているかをチェックしてもらったりします。現役の学生だけあってさすがに頭の回転がはやい。理系のN田とはまた違ったタイプの説明をします。

膨大な量の日本史、世界史を頭に入れた上で考察する作業。現代文、古文、漢文の読み解き。家庭教師にK君が家に来てくれるようになってからは急ピッチで勉強が進むようになります。

具体的な勉強方法などはまた次回以降に。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大受験物語 第六話「何を示せばいい?」

2020/05/15

だいぶ暖かく(むしろ暑く)なって来ましたね。最近は2階が恐ろしい暑さです。アナ骨のレッスンの時などは汗だく。夏が思いやられます。みなさんも体調には気をつけてくださいね。

今日は金曜日なので恒例の東大受験物語です。なんだか1週間がとにかくはやい...!もう金曜日か、という感じです。そうやって年をとっていくのですね。。そんなこと呟いてないで本編を綴っていきます。今に集中していきましょう!(過去の話ですが)

前回までの話はこちら↓

そんなこんなで数学に関してはスイミングチームのN田に週一回見てもらうことになりました。ただ基本的には独学です。水曜日のN田デーに恥ずかしい思いをしないように必死で勉強しました。

新宿のルノアールの狭いテーブルを挟んでN田に向き合います。狭い店内に大勢の人。今のコロナの世では見られなくなってしまった光景です。それぞれが仕事の作業をしたり読書をしていたりびじねすの話が聞こえたり。。ある程度雑音が多い方が僕は集中できるので環境に不足はありません。

N田との勉強のスタイルはというと、基本的に僕が1週間かけて勉強してきた所を本当に理解しているかの確認です。教えてもらうとはいえ受け身の授業ではないのです。そしてN田はことあるごとに僕にこう問いかけます。

「示して」

全て自分でやったことを整理し論理的に説明して提示しないとN田は納得してくれないのです。一つ示し終えるとその説明に対する説明を求めてきます。「示して」が僕の中でどんどん恐怖のワードになってきました。夢の中でさえも僕はN田に説明をし続けました。

「何を示せばいいのか示してくれよ!」

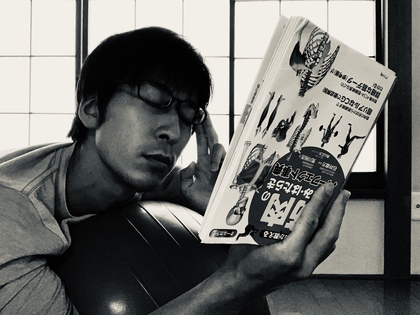

そしてある時からN田に対抗するために僕は伊達メガネをかけてルノアールに向かうことになります。一筋縄では行かないN田に対抗するためにはせめてN田と同じようなメガネをかけなければと思ったからです。裸眼では太刀打ちできません。(コンタクトは付けてますが。)新宿駅で電車を降りてから喫茶店に向かうまでの間にバッグからメガネという武具を取り出し装着するのです。戦闘態勢です。

そんなある日、ルノアールでの勉強中にあることに気がつきました。N田がいつも使っているボールペンに何か書いてあります。よく見てみると、、

東京大学○○研究室

というようなことが書いてあります。実はN田は塾講師をしながら大学院に通っているというのはスイミングチームの他のメンバーから聞いて知っていました。しかしどこの大学なのかは全く知りませんでした。あれ、このボールペンは??と思い探りを入れてみることにしました。(普通に聞けよ!という話ですが。。)

僕「そういえばどの辺に住んでるんだっけ??」

N田「キャンパスの近くだよ。」

僕「あれ?キャンパスってどこにあるんだっけ??」

N田「本郷だよ。」

ここまで聞き出せました。帰りの電車の中で「本郷 大学」とGoogleに打ち込み検索をかけてみると、、やっぱり出たのは東京大学!N田は東大の研究室(医学系?)に通っていたのでした。なるほど、考え方が理路整然としているわけです。というか当時の僕は東大が本郷にあることを知らなかったのです。。(父方のおばあちゃん家に近い駒場の方は知っていました。)

そしてその1週間後に本人から聞いてわかったのですが、N田は大学院が東大というだけでなく学部も東大だったそうです。これはラッキー。同じ受験を経験しているので色々聞けます。国語や外国語などの受験情報や傾向などもちょいちょい質問できました。

こうしてN田との決して楽しくはない勉強会のおかげで数学だけでなく他の教科の勉強も加速しました。そして実はN田とほぼ同時期に数学や化学以外の勉強を加速させるための手を打っていました。

それは家庭教師。

K君との出会いでした。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大受験物語 第五話「N田登場」

2020/05/08

オンラインだんだんと慣れてきました。今朝のアナ骨には大阪やカナダから参加された方もいて時間と場所の制約を超えるというオンラインの良さが出てきました。スタジオレッスンではなかなか実現できないことです。カナダから稲城まではけっこう距離がありますからね。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

さて今日は金曜連載の東大受験物語。前回までの話はこちらです↓

2014年8月、季節はすでに真夏でした。その頃僕はとある水泳のマスターズチームに所属していました。受験を決意した数ヶ月前に「どこか競泳の練習ができる環境がないかな?」と探し当てたチームです。都心近くのいくつかのプールを拠点に練習を行う20代の社会人と大学生が中心となったチームでした。このチームに入ったことがきっかけで、後にフィンスイミングを始めてワールドカップマスターズなどの大会に参加させてもらうことになるのですが、それはまた別の機会に。

ともかくその頃の僕は週一回か二回くらいのペースでそのチームの練習会(1回2時間ほど)に参加していました。都合の良い時に都合の良い人が一回参加費500円を払って参加できるシステムだったので毎回参加者の顔ぶれは少しずつ違います。在籍人数自体はかなり多かったので名前と顔が一致しない人もけっこういました。

そんな中ほぼ毎回練習会に参加している背の高い眼鏡の男がいました。よくよく聞いてみればこのスイミングチームの代表をやっている男でした。名前はN田。当時27歳。なんと僕と同学年でした。大学生がかなりの割合を占めるこのチームでは僕とN田はけっこう年上の部類に入る存在でした。

第二話でも書きましたが他人に宣言をすることで自分を追い込むタイプの僕はやはりこのチームの人たちにも「受験する」ということをある日宣言したのです。するとその場にいたチームメイトの一人が、

「え?じゃあN田さんに色々教えてもらったらいいんじゃないですか?」

というのです。僕が、「えっ?N田って勉強教えられるの?」と聞くと、

「N田さん受験専門の塾講師やってますよ。」

そうなのです。全然知らなかったのですが、同い年のN田はある有名な塾で数学と化学を教えているらしいのです。これはチャンスかもしれない、と思い早速本人に聞いてみます。

僕「ねえ、塾講師やってるならマンツーマンで勉強教えてくれよ。」

N田「いいよ。何をどれくらいの頻度で?」

僕「数学を週一くらいかな。もしかしたらセンター用の化学も必要かも。。」

N田「でもよみうりランドの方は遠いから行けないよ。」

僕「大丈夫。新宿あたりのカフェかなんかでやろう。」

そんな感じですぐにマンツーマンの家庭教師が決まりました。場所は新宿アルタすぐ横にあるルノアールという喫茶店。週一回2時間水曜日に教わることになりました。マンツーマンの指導料の相場がどれくらいかわからないので本人に聞いてみたところ、「1時間あたり4000~6000円くらいかな。」というので一番安い金額に僕の方から設定しました(笑)。

こうして数学のマンツーマンのトレーニングを週一行うことになり、受験勉強を進めるための起爆剤が一つそろいました。水曜日という期限に向けて僕は必死に数学を勉強するようになります。そのスピードは加速しました。受験から逆算してみると、高校3年分の勉強を3ヶ月くらいで終わらせなければならなかったのですが、その期間で終わらせられるのではないかという希望も出て来ました。そして、N田は受験知識のあるプロ塾講師。数学以外の受験情報も聞けるのです。そういった情報は受験素人の僕が受験という荒波を越えるための羅針盤のような存在になりました。

さて、このN田、それから4ヶ月間ほど受験勉強でお世話になるのですが、受験が終わった後もなんだか縁のある男でした。後に僕をフィンスイミングに誘うのは他でもないこのN田でした。さらにワールドカップマスターズに行った時に同じ部屋に泊まったのもN田。そして、、この男にはまだ秘密があったのでした。。

東大受験物語 第四話「どこめざしTEL?」

2020/05/01

今日から5月。暑い日ですね。夏の気配すら感じます。オンラインレッスンをしているのが2階の部屋なので今日ぐらいの気候でもけっこう暑いです。かなり早い段階から空調のお世話になりそうです。

金曜日は東大受験物語。今日は第四話です。

前回までの話はこちらから↓

自分としてはかなりのスピード感を持って進めていた勉強ですが、受験まであと半年という時間を考えるとどう考えても遅過ぎる。まだ手を出してない科目もたくさんあります。国語などは「自分の国の言葉でしょ?」という妙な自信もあり全く手つけずでした。その時に受けようと思っていた東京外国語大学もセンター試験を受けることが必要で、その科目数は5科目でした。数学を勉強するだけでも若干手間取っているのに、更に理科や外国語が入って来たらどうなってしまうのでしょう。少し不安を覚えました。

そんな時一本の電話がかかってきました。母方の伯父さんからでした。母から僕が受験することを聞いたようで電話をしてきたそうです。

伯父「どこを受けるかは決めたのかい?」

僕「東京外国語大学にしようと思って。」

伯父「どうしてそこにしたのかい?」

僕「家から近いし仕事をしながら通いやすいと思って。(心の声:あと本試験が2科目だけで受けやすそうだと思って。)」

伯父「虹べえ(※僕のこと)なら東大も受かるよ。」

僕「え?そうなの?じゃあ受けてみるよ。」

・・・

そうです。これが先日詐欺に引っかかった人間の思考回路なのです(笑)。この電話をきっかけに僕の志望校は東京大学に変更されました。東大は僕でも知っている大学。なかなか難しそうですが、どうせ山を登るなら高い方がいい。(←気楽)さっそくM善で買った受験案内をめくり東大の受験科目を調べてみました。すると以下のようなことが書いてありました。(文系の場合)

・センター試験

5〜6教科8科目(900点満点→110点満点に換算)

【国語】国語(200)

【数学】数IAは必須,数IIB・簿記・情報から1科目,計2科目(200)

【理科】物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎から2科目(100)

【外国語】英・独・仏・中・韓から1科目(200)

《地歴》世界史B・日本史B・地理Bから選択

《公民》「倫理・政経」

→地歴・公民から2科目(200)・二次試験(東大の本試験)

4教科(440点満点)

【国語】国語総合・国語表現・現代文B・古典B(120)

【地歴】世B・日B・地理Bから2科目(120)

【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(80)

【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III(独・仏・中の選択可)(120)試験の点数や仕組みを読み解くのだけでも大変なくらい色々書いてあります。センター試験にいたってはどうやら8科目を受けなければならないようです。(後々気づくのですが国語に現代文、古典、漢文が含まれていることを考えると実際に学ぶ科目は10科目になります。)しかもセンター試験の結果が良くないと「足切り」という制度で二次試験を受けることすら出来なくなってしまいます。かと言ってセンター試験の結果が良くても900点を110点にまで圧縮されてしまうので二次試験の結果がとにかく良くなくてはならない。いずれにしても「足切り」にあってしまったら二次試験の準備をいくらしてても意味がないので、とにかくセンター試験を頑張らなくてはなりません。下半身の大切さがわかってきた当時、とにかく「足」だけは切らせたくありませんでした。

(でも本当にできるかな?)

受験案内を読んでみると良い情報も載っていました。センター試験から二次試験まで一ヶ月ほどの時間があります。これは良い。まずはセンター試験に絞って準備をして、センターが終わった後の一ヶ月で二次試験の準備をする時間がありそうでした。(実際一ヶ月じゃ短いのですが当時は間に合うと思っていました。)そして、もう一つ嬉しい情報。なんとセンター試験はマークシート方式なのです。つまり自動車免許の学科試験と同じなのです。

(これならいけるかも...?)

それでもやはり10科目という科目数の多さは大変なこと。勉強するスピードを大幅に上げなければなりません。何かを後回しにして間に合わなくなっては大変なので全ての科目を同時に始めることにしました。再びM善に行って教科書や参考書を大量に購入。M善で見つからなかったものは例によってAmazonで注文しました。

家の机にズラッと並んだ本達。これを端からただただこなしていくのは至難の技。何かメリハリがほしい。そしてモチベーションを常にMAXに保っておく起爆剤がほしいところ。そんな時、ちょうど良いタイミングで思わぬ出会いがあります。

そしてそれはすでに自分の傍らにあったものでした。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大受験物語 第三話「眠気」

2020/04/24

こんにちは。いかがお過ごしでしょうか?僕は昨日の夜中2時にも「やばい、寝過ごした!」と飛び起きて5分くらい布団の中で半分寝ぼけてスマホを探していました。オンラインを始めた反動がよくわからない形で出ています(笑)。

「集英社 まんが版 世界の歴史 全10巻セット (集英社文庫)」

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

数学や世界史などの高校の教科書を買いそろえた僕は早速勉強を始めました。始めてみると色々なことがわかります。なんと教科書を開いて文字を追っていると眠くなってくるのです。だんだんと首もカクカクなってきて読んでいる所がわからなくなり、ひどい時には教科書がよだれで濡れているのです。1時間かけて教科書を3〜4ページしか読めなかったこともありました。しかもそんな状態では頭に何も入っていない。ひど過ぎました。

(これは受験に対する覚悟が足りないのか?いや、そんなことはない。自分の精神力のせいではないはず。)

当時も変なところでポジティブでした。変なところで自分に自信がありました。

(単純に勉強に慣れていないだけ。環境を整えよう。)

ところで受験勉強を開始したのは、ちょうど僕と妻が入籍して稲城の今住んでいる家に引っ越してきたのと同じタイミングでした。なので家の中もダンボールの荷物などが散らかったまま。7月の暑さもあいまってなかなか勉強に集中できる環境ではなかったのです。眠らずに本を読める環境が必要でした。

まずは図書館に行ってみました。ダメでした。5分で寝ました。静か過ぎるのです。

カフェに行ってみました。図書館よりだいぶ良い感じです。適度な騒音とだらしなく眠れないという緊張感。家よりも本を読めます。

ただしいつもカフェにいるわけにはいかないので家でも集中できる環境をつくらなければなりません。考えました。家の中の環境を整えるのもそうですが、まずは自分の身体の環境を整えることにしたのです。身体を使って勉強するわけですから。

そもそも僕は身体の弱さもあり全身の血行が悪くなりやすいタイプです。しかも低血圧。(当時はまだヨガも始めていませんでした。)なので座って作業しているとどんどん血行が悪くなり集中力が落ち眠くなってしまいます。ということは血流を改善させれば眠くならないのではないか?こんな仮説を立てました。

血行を促進する助けをするのはやはり下半身の筋肉。ふくらはぎの筋肉や内ももの筋肉を働かせれば脳への血流もアップするはずです。それに加えて背中の筋肉も重力に対して適度に働いていた方がいいので背もたれに寄りかかるのはダメ。背もたれのある普通のイスでは寄りかかってしまったり、下半身の筋肉が動かない。となれば必然的に、、

バランスボール。

エクササイズなどに使うバランスボールをイスとして使うことにしました。調べてみると海外の一部の大学などでは集中力を保つためにバランスボールをイスとして導入しているそうです。これは成功しました。ボールを内ももに挟んだりすることで内転筋がしっかり働き頭への血流も良くなります。何よりボールが安定せず常に少し揺れているので骨盤周りに常に動きが生まれ身体がアクティブになります。眠気は圧倒的に改善しました。勉強にも集中できて身体も鍛えられまさに一石二鳥。

やはり受験は工夫しだいだな、と思いました。自分の熱量を最大限ぶつけられるように工夫をするのです。下準備が大事。

そして勉強そのものの工夫も始めました。例えば世界史。教科書の文字を最初から読んでいても何も頭に入って来ないのです。これは別に教科書が悪いわけではなく、教科書の内容はものすごくシンプルに無駄なくまとまっています。しかし学校の授業込みで想定された読物。(教師の手腕が試されます。)前提知識ゼロの独学で最初に読むのにはあまり向いていないものだと思います。そこでまずはザックリとした全体像を捉えることにしました。教科書はその後でも遅くありません。そして選んだ教材はというと、、

マンガです(笑)。楽しかったです。楽しみながらもなんとなくザックリと歴史や地域の流れが頭に入ってきました。これに世界史の資料集に載っている写真を合わせて、最初は文字ではなくヴィジュアルからイメージづくりをしました。すると後々教科書も読みやすくなりました。まずはハードルの低い読物から入ってだんだんと詳細な知識や思考を得ていくという手順はこの頃から確立していきました。(ちなみにこの後、古典マンガ「あさきゆめみし」や日本史のマンガにもお世話になります。)

同時に始めた数学に関しては中学の内容はある程度のスピードで終え、高校の教科書へ(数Ⅰと数A)。なんとなくノロノロと進んでいました。その頃にはセンター試験まであと半年を切っていました。もっとスピードを上げないと全く間に合わない。。受験経験のない僕でもわかりました。どうしたものか...?

焦りを抱き始めたちょうどその頃、受験の進路にも大きな変化が起きます。後から考えればそれが一つ上の覚悟へと進むきっかけとなるのでした。

東大受験物語 第二話「わんぱく宣言」

2020/04/10

昨日のブログでお知らせしました通り明日の朝9時から60分ほどオンライン(Zoom使用)で試しに無料グループレッスンを行います。もし参加ご希望の方がいましたら明日の朝8半頃までにご連絡いただければ、ミーティングIDとパスワードをお送りします。この2つの番号をZoomの画面に入力するとこちら側と繋がります。

Zoomを使う上で今のところ1番多いのが音声のトラブルです。画面でお互いの顔は見えるけど相手の声が聞こえなかったり、自分の声が相手に届かなかったりします。(解決法がわかりやすく書いてあるページはこちら)あとはそもそもZoomのインストールの仕方がわからないといった声もちらほら聞こえます。(あとはオンラインのリアルタイムレッスンがそもそもイメージできていない場合も。。)もしできることがあれば手伝いますのでご連絡くださいね。

さて今日はコロナの話もレッスンの話も一時お休み。先週から連載が始まった「東大受験物語」です。前回までの話→東大受験物語 第一話「M善」

東京外国語大学を受験すると決まればまずは勉強の開始です。そして何かを開始するといえばまずは宣言です。周りの人に自分がこれから打ち込むことを宣言してしまえば、半強制的に勉強せざるを得ない状況に追い込めるからです。人間は基本的に怠けるものだと思います。(怠けるのは省エネで生きるために必要なのですが。)なので何かに打ち込みたい場合には自分の身をそれなりの環境に置いた方が良いのです。

僕にとってその一つの方法が周りの人への宣言でした。

宣言することで精神的に追い込める環境を創り出すのです。

受験勉強を始める前の段階、まだ全てが手探りの状態で家族や友達に「今年受験してみる」と宣言しました。

・・・と、ここまでは非常に良かった。「宣言」とか「追い込む」とかなんだかかっこよく、我ながら抜群の滑り出しでした。でもここからが問題でした。結局何から始めるべきなのかわからないのです。塾や予備校なんかに入って勉強を教えてもらおうとも考えました。でも中卒の人が半年ちょっとで大学受験の力をつけられるような塾などありそうになかったのです。(ちゃんと調べればあったのかもしれません...)まあ受験は基本的に高校3年生や浪人生が多いですからね。

なので選択肢はやはり独学。本に全て教えてもらう必要がありそうです。まずは本を買わなければなりません。本といえば例によってM善。まだその時若葉台のコーチャンフォーはオープンしていませんでした。M善に行って受験コーナーをみてみると膨大な量の参考書が並んでいました。

(まずは、高校3年分の勉強をやらないといけないな...とりあえず本試験の科目にある世界史の本でも買ってみるか。。)

(あれ、そういえばセンター試験というのも受けなければいけないんだっけ...?数学は確実に必要だろうな...?)

今思うと無知過ぎる思考で購入したのは「世界一やさしい世界史」「高校の数学が一冊で理解できる本」(タイトルはうろ覚え。)でした。本のタイトルからわかるように最初僕はなるべく労力が少なそうな本を選んだのでした。周りに大学受験を高らかに「宣言」しておきながら、受験勉強を省エネでやろうとしていたのです。(やさしい本から入るのは後々考えてみれば半分正解ではあるのですが、この辺の話はまた今度。)まあ正直少し受験をナメていたのですね。「受験戦争」なんてたかがしれているだろうと思っていた部分は確かにありました。

さて、そんな軽い気持ちで世界史の参考書を開いてみると、古代ギリシア文明やローマ文明のことがものすごく「やさしく」書いてあります。「世界一やさしい」だけあって絵をふんだんに用いながらざっくりとした内容が書いてあります。色んな細かいことを省略してあるのでしょう。逆に何を言っているのかわかりません。。

気を取り直して数学に手をつけます。巻頭に載っている中学の復習のような所を開いてみます。三平方の定理,,.?聞いたことがありますが何のことか忘れてしまっています。そこで気づきました。高校3年分の勉強をやればいいと思っていたのは間違いだと。中学の勉強からスタートです。高校の内容は中学の積み重ねの上にあるものなのだから。中学卒業から12年以上経過してしまっていたので、頭がすっからかんになってしまっていたのです。

(中学生用の参考書買い直すか...)

なんとなく大学受験の大変さがわかってきました。その時すでに受験本番までは7ヶ月を切っていました。「もしかしたら今年度の受験は物理的に間に合わないのかもしれない...」そんなことも思い始めました。意気揚々と物事を始めて、ちょっとしたことで心が折れかける。よくあることです。

(無理かも...)

(でも不可能ではないな。)

こうして今よりアホだった当時の僕にはなぜか反骨心のようなものが芽生え、数学や世界史の高校教科書を買いに行きました(ついでに中学数学の参考書も買いました)。「世界一やさしい〜」に頼っているようじゃダメだと理解したのです。

今思えばこの頃はまだ平和でした。この後幾度となく心を折られるようになることをこの時の僕は知る由もありませんでした。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以