RSYブログ

東大受験物語 番外編その3「役にたった栄養So!」

2020/07/31

今日は幼稚園の最終日でした。明日から夏休み。3週間ちょっとの短い休みです。夏休みの期間については自治体によってけっこうばらつきがあるようですね。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

ところで今日長男は幼稚園からカブトムシの幼虫を2匹もらってきました。迎えに行った僕が幼虫のお腹をチェックして一応オスとメスを選んだのですが、まだ少し小さめだったので判断が難しいところ。それはともかく家の土は切らしていたので急いでホームセンターに育成マットを買いに行ってきました。大きく育つといいです。

さて、今日の東大受験物語は久々の番外編。受験期に役立った栄養素についてです。もちろん受験勉強以外の日々の作業に役立つものではありますが、これは僕の体感の話であるのでほんの参考程度に。体質によっては全然効かないものもあると思います。

前回の話はこちら↓

体力的にも精神的にもかなりきつい受験期に人体実験してみた栄養素の中で良い感触があったものだけを紹介します。

1.「活性型ビタミンB群」

ビタミンB群自体がエネルギー回路を回したり神経の働きを整えたりと脳機能や身体機能を正常に働かせるのに必要不可欠なもの。ただビタミンB群は口から摂取した後に体内で働ける形に変換される必要があります。「活性型」ビタミンB群は最初から体内で利用できる形に調整してあります。なので無駄なく利用される。

体感としても通常のビタミンB群よりパワフルで疲れにくくなったり集中力の持続時間が長くなります。ただ通常のB群のなん何倍もの値段がするのが難。。メーカーによっても効果にばらつきありです。

2.「クラスターデキストリン」

これは糖分の一種です。勉強をたくさんしている頭と身体が疲弊します。そしてエネルギー源として甘い物がほしくなります。ここで甘い物を摂ってしまうとたいていの人はアウト。一時的に気分や集中力が上がってもすぐに眠気や疲労やイライラが訪れます。(めちゃくちゃ体が丈夫な人は何食べても大丈夫かもしれません。)僕は特に糖分に敏感なので摂取する炭水化物の種類が甘いお菓子だろうが白いご飯だろうが、その後眠気と闘わなければなりません。

それを解決したのがクラスターデキストリン(CD)。高分子の糖質です。ブドウ糖はもちろんのことマルトデキストリン(MD)でも血糖値スパイクを感じてしまう僕ですが、クラスターデキストリンはエネルギーが本当に長く持続します。(お米は胃に留まる時間が長過ぎる。)胃にも全く負担がかかりません。糖質のやっかいな性質をパーフェクトに解決してくれた栄養素だと思います。勉強だけじゃなくて運動時にも良いですね。MDの2倍以上の値段はしますがその価値のある商品だと思います。(←回し者...?)

飲み物に溶かして自作のスポーツドリンクを作るのにオススメです。

3.「クレアチン」

言わずと知れた瞬発系栄養素。体内ではクレアチンリン酸という形で貯蔵されます。詳しい説明は省きますがATP-CP系というエネルギー回路を活発にしてATPの再合成を促します。その結果瞬発力が上がります。爆発力が必要なスポーツをやっている方や筋トレでボディメイクをしている多くの方が摂取しているものですが僕の場合は勉強にも役立ちました。

頭に効くというよりは筋肉に作用し身体全体の生命力を上げるといった感覚ですがとにかくエネルギッシュになります。しかしながらクレアチンの効果は人によって著しく変わるのでみなさんに効果があるかどうかはわかりません。僕の場合は抜群に効いたのですが、その要因としては、

1.体内でのクレアチン合成が元々苦手(クレアチンを十分に合成している方はクレアチンを摂取してもあまり効果なし。)

2.速筋体質(遅筋タイプの人はクレアチンの効果も少ないかもしれません。)

運動、勉強、日常生活、シーンを問わず効く人には効く栄養素です。

上記の他にもオメガ3脂肪酸やホスファチジルセリンなどかなり効果のあるものもありましたが体感が緩やかなためここでは省略します。食べ物にしろサプリメントにしろ体質に合うものだったらそれだけで自分のパフォーマンスを相当上げることができます。

ただ期待のし過ぎ禁物ですね。どちらにしろホメオスタシスが働きますので。それより日常で使えるのは呼吸法や調気法でしょうか。あとは心理テクニックなんかも使えます。

来週は再び本編に戻ります。

東大受験物語 第十三話「ループ」

2020/07/24

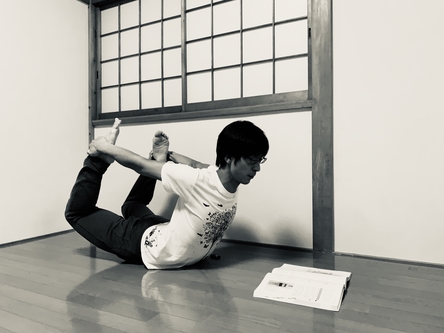

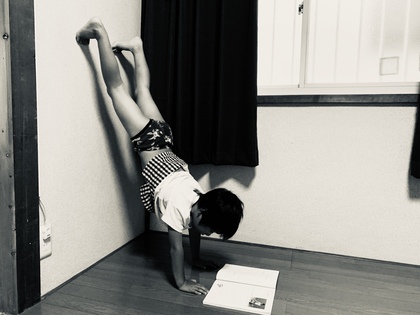

今日はアナ骨アドバンス指導者養成講座の1日目の座学がオンラインでありました。アナ骨に生理学の光を当てる新しい試み。勉強になりました。明日はスタジオでのアーサナ実践練習。楽しみです。(同時にアナ骨のアーサナ練習に耐えられるか若干の不安があります。)

今日のブログはと言えば毎週恒例の連載コーナー。東大受験物語です。同じ金曜日とはいえ今日は祝日、みなさんの曜日感覚もいつもとは違うかもしれませんね。ところでこのホームページにも少し前から検索機能を追加したので、目次の「サイト内検索」という所(虫メガネマークのある場所)から「東大受験物語」などと入力すると過去の記事が簡単に検索できますよ。アーサナ検索などにもお役立てください。

前回の話はこちら↓

センター試験の2日間が終わり少しホッとした気持ちはありました。数学ⅡBはボロボロだったものの、それは受験生全体に言えることなので特に気にしなくていいところでした。他の科目はすごく大きな失敗もなく自己採点ではだいたい予想通りの点数が取れていました。しかしながらマークシートを全部一個ずつずらして記入でもしてしまえば一発アウトなので発表までは何があるかわかりません。ただ東大の足切り発表がセンターが終わってから足切りの発表まで3週間くらいあるので考えていても仕方ないのです。そもそもセンターが終わった時点ではまだ東大を受験するという願書も出していないのでした。

とりあえずセンターの結果はまあまあ大丈夫そうだったので予定していた通り文科三類(以下「文三」)で受験する事にきめました。文系の中の足切り点は近年文三が一番高いようで、安全策をとりたいのであれば文一(法学部に進む人の多い科)あたりに出願するという手もありました。しかし足切りをギリギリで通過するくらいだとどちらにしろ本試験突破は難しいという話を聞いたので、足切りの点数の高い低いは気にしないことにしました。(どちらにしろ本試験を含めた最終的な合格点は文三でも文一でもあまり変わらないようです。)

大事なのはいかに素早くセンターから頭を切替えて本試験の勉強に本腰を入れられるかでした。ありがたい(?)ことに僕の場合はほとんど東大試験の勉強が出来ていなかったので目の前にある山積みの参考書に取り組まなければなりませんでした。(そういえば受験が終わった後に参考書を整理していたら150冊くらいありました...!)やるかやらないか悩んでいるヒマもなかったのが逆によかったのかもしれません。センターのことは忘れ去り新たな目標に向かうことができました。

東大本試験の勉強がセンター試験の勉強よりもやりやすかった点は科目数が少ないこと。国語(現代文、古文、漢文)、外国語、社会(日本史、世界史)、数学(数学ⅠⅡAB)だけで済みます。センターのように化学や地学にまで手を回さなくていいのは助かりました。(とはいえ十分過ぎる量でしたが,,,)

この時期に一番やったのはやはり過去問。同じ過去問でも「赤本」とか「青本」というものがあり出版している会社が違うようです。同じ年度の同じ国語の問題を見比べてみても本によってその解答例や解説が全く違います。「なるほどな」と思う解説から「これは違うだろ,,,」と思うものまで様々なので、一つの本だけを信じない方が良さそうでした。なので赤本も青本も購入して、両方を見比べながら勉強を進めて行くことにしました。

過去問をやってみてわかったのは東大の試験問題はかなり面白いということ。センターの問題とは全く違います。例えば日本史でいえば、その出来事の年号などは正確に覚えてなくても大丈夫なんですね。たいてい問題文の資料に必要な情報が与えられています。必要なのは思考力や全体の流れを「診る」力。歴史をどう捉えるか、そしてその出来事がもたらすものは何であるのか、といったようなところ。受験勉強においても無駄な数字の暗記はしなくて済み、その分思考力を鍛えられたのでとても有意義でした。

意外と難しかったのは現代文。設問としては毎年全く変わらず「(傍線部ア)とはどういうことか、説明せよ。」という問題が数問出るだけなのですが、シンプルなだけにこれがまた難しい。。ハマる問題はそれなりに出来るのですが、たまに全く何を言ってるのかわからない話などがあったりして大変でした。古文や漢文も最初の内は話の大筋を読み間違えることも多々ありました。

しかし過去問をいくつも解いているうちに力はついていくものです。怪しい分野が出て来たら他の参考書やネットなどを使って調べる。とことんやるとだんだんと自分の問題も絞れてきます。

一番困ったのはここでもやはり数学。過去問を開いてみると「??」という感じのものばかりでした。問題の意図すらつかめません。やはり教科書を終わらせた程度だときつい。N田に相談してみると「今の時期に時間のかかる過去問を無理矢理やるよりは今までやっていた『良問プラチカ』を何周か繰り返した方がいいのではないか」ということ。時間的コスパの悪い過去問は諦めました。プラチカに絞ることに。

ただ数学に関してあともう一つ頭にあった選択肢は「勉強を全くしない」ということ。半端に時間を割いても点数をとれないのであれば、他の科目に勉強時間を割いて数学は0点になってもいいのではないかという考え。実際試験の配点としては440満点中、国語120点、社会120点、外国語120点、数学80点となっており、数学だけ比重が軽いのです。東大の試験の合格ラインが例年だいたい50%くらい(220点くらい)ということを考えると数学が0点だっとしても他の3科目で3分の2の点をとれば80点×3で240点がとれてしまうのです。めちゃくちゃザックリとした計算ですが、それでいけるのではないかと考えていました。

ただ結局この数学切り捨て作戦は受験ギリギリまで半端な感じになってしまいます。以下の手順です(笑)

1.妻に「数学の勉強はもうしない!」宣言

2.「やっぱり少しでもした方がいいんじゃないか」とビビる心が出てきて過去問開く

3.難しくて時間がかかるので数学を切り捨てたい気持ちがまた芽生える

4. 1へ戻る

こんな感じのループにハマってしまい数学の勉強は結局どっちつかずになってしまいました。

そんなこんなで気づくと2週間過ぎ、3週間過ぎあっという間に本試験に近づいてきました。日の出の時間も遅い季節、朝の暗さと寒さで起きるのも大変になってきます。

本当に受験は体力勝負。というか世の中だいたい体力勝負。

そんなことを痛感した2015年の冬の日々でした。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大受験物語 第十二話「冷や汗パラダイス」

2020/07/17

だいぶコロナ感染者数増えてきましたね。未だに先の見えない世の中です。(先の見える世の中なんてないかもしれませんが。。)みなさんも体調にはお気をつけください。今出来る目の前のことを淡々とやっていくことが大事だと思います。

さて、もう1週間が経ちました。(毎回こんなことを言ってます。)気づけば今年も半分以上がとっくに過ぎています。東大受験物語など書いていますが、僕が復学できるタイミングはこの先あるのでしょうか。まあなるようになりますので心配はしてないですが。受験期の物語もそろそろ終わりに近づいていますね。

前回の話はこちら↓

センター試験1日目は手の震えがあったものの手応えはありました。家で解いていた過去問くらいの出来は最低でも確保できたんじゃないかな、という感触でした。

(これなら受験なんて余裕かも。)

前日の手の震えで焦ったことなどどこ吹く風、2日目の朝にはもうそんなことを考えていました。僕は基本的に浅はかなのです。そしてそんな気持ちはその数時間後には打ち砕かれることになるのです。

初日を経験していたので2日目は会場までの道順も大学構内の環境も慣れたものでした。そして始まる試験。最初は理科2科目、化学基礎と地学基礎でした。僕は文系科目での受験のため理系科目の配点は低く、この2科目合わせてMAX100点となります。それでも油断はできないところではあるので勉強期間は短いもののしっかりと勉強してきました。

まずは化学基礎。問題を解いているとあることに気づきます。

(あれ、めちゃくちゃ簡単だぞ...?)

不安になるほど簡単でした。そしてこれは僕の学力が上がったからではなく問題自体が例年に比べかなり簡単になっているのでした。見直しをする時間もたっぷりあって満点は確実です。

そして次の地学基礎。これは理系の科目の中でも興味のある分野だったので自信はありました。しかし試験問題を眺めてみると過去問より難しい。。僕自身が勉強不足で曖昧になっていた箇所もありましたが、問題のレベルが明らかに例年より高くなっています。変な汗をかきました。それでもボロボロで全部できなかったというわけではないのでなんとか精神的にも持ちこたえられました。化学と合わせてプラマイゼロかな、という感じです。

このように試験問題のレベルというのは毎年変わってくるようなのです。「難化」、「易化」という表現をするようです。化学は例年に比べ易化、地学は明らかに難化していました。

(やっぱり本番は怖いな...)

朝の「余裕だぜ!」という気分はどこかに吹き飛んでしまい、少し不穏な空気が僕の中に流れ始めました。

そして臨んだ次の科目、数学。数学は数ⅠAと数ⅡBの2科目あり、配点は100点ずつの計200点。ここで失敗すると東大の本試験も受けられなくなる可能性もあります。センター試験において一番不安なポイントでした。

まずは数ⅠAが始まります。問題用紙を開くとそこまで目立って難しい問題はなさそう。勉強不足の僕でも答えられる範囲の問題です。完全にはわからない箇所があってもマークシート形式で数字を塗りつぶすので消去法で正解が導けることもあります。数学的な面白さはさておき、今ほしいのは点数なのでとにかくマークシートを埋める努力をします。

自分の納得のいくような出来ではなかったけれど大きな危機を感じることもなく数ⅠAは終わりました。

そして数ⅡB。

問題用紙を開きまずはザッと全体に目を通すのですが、

(あれっ...?)

何だか問題の雰囲気が違います。

(気のせいかな...?)

と思いつつも問題を進めていくと、

(あれっ...)

(やっぱり全くわからない...!!)

そうです、何を問われているのか全くわからない問題がいくつかあるのです。数学は勉強不足だったとはいえ過去問ではだいたい満点近くはとれるようになっていました。ですが目の前の問題は全くわかりません。マークシートの消去法を使っても解けないのです。

変な汗噴出です。毛穴が開きます。

解らないものは解らない、一応努力はしてみましたがそのまま時間が訪れます。その数学がセンター試験の最後の科目だったのですが後味は最悪。初めて「落ちるかも。。」という思いが頭をよぎりました。

試験終了後に周りの高校生達が話している内容を聞いてみるとみんな一様に「数Ⅱ終わった。。」「難化し過ぎ!」「何もわからなかった...」と言っています。僕だけではなかったのか、と少し安心しましたが東大志望の子達はきっとスラスラ解けたんだろうな、とも思いました。

しかし終わったことに対して重い思いを巡らせてるヒマはありません。センターが終わったその日から1ヶ月弱東大本試験の勉強に打ち込まなければなりません。帰りの電車では早速東大試験用の参考書を読み始めました。

ちなみに、後々調べたところによるとその数ⅡBの試験の全国平均点は39点だったそう!!だいたい60点前後の平均点になるように作られるセンター試験の問題としてはヤバ過ぎる数字です。この2015年の数学はセンターの歴史の中でも「事件」だったようです。僕ができなかったのも当たり前ですね。

後にあの辛口のN田も「あの内容じゃしょうがないな。。」と言っていました。

下にその年の数ⅡBの問題のリンクを貼りますので、もし興味のある方はやってみてください。教科書レベルを覚えているくらいだと制限時間内になかなか解けないはず...(たぶん。)

2015年度数ⅡB

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大受験物語 第十一話「戦慄は始まった」

2020/07/10

今日異様に道路が混んでいるのはなぜでしょうか?どこかで大規模な工事でもしているんですかね。家の近くも大渋滞です。

蒸し蒸しした日が続きますね。コロナに限らず体調管理には気をつけてくださいね。

今日は毎週金曜日恒例の東大受験物語。もう1週間が過ぎたのか、と感じる瞬間です。(僕だけ?)でもこんな蒸し暑い日に寒い冬の日のことを思い出すのはなかなか良いものです。若干周りの温度が下がる気がします。(これも僕だけ?まさに温度差。)受験の話もいよいよ終盤です。マンガ「ONE PIECE」第100話のようなタイトルにしてしまってごめんなさい。

前回の話↓

2015年1月17日ついにセンター試験本番を迎えました。ふと思い立って受験をすると決めてから7ヶ月。過ぎてみればあっという間。何もわからなかったところからついに本番を迎えることができました。

心配していたのは天気。センター試験当日というのはけっこう雪が降るようで、天気に関してはけっこう気にしていました(気にしてもしかたないですが...)。雪が降ると電車が遅れる可能性があるというのはもちろんなのですが、なんといっても低気圧に弱い僕は天気が悪いと頭の回転が著しく鈍るのです。点数にも少なからず影響が出て来ると思います。

しかしそんな心配をよそに当日の天気は快晴。雲一つない青空が広がっていました。

(運も味方についてる。。)

そう思いながら試験会場の昭和薬科大学に辿り着きました。すごい受験者の数です。ほとんどが高校生です。僕みたいなおじさんはほとんどいません。(でも何人かみかけました。10代の浪人生だったらごめんなさい。。)

試験を受ける教室に辿り着くとみんな必死の雰囲気です。そんな気が溢れています。笑顔で友達と話している子もいましたが、その実、発する気は戦闘モードです。競泳の大会みたいな感じですね。僕も時間ギリギリまで参考書をすごい勢いで読んでいました。直前に読んだところって意外と試験にそのまま出ることもあるみたいです。ギリギリまで努力することは何事においても大切です。

そしてついに時間が来ると試験官が教室に来て問題用紙を配ります。参考書を見るのはもうおしまい。あとは自分の力を発揮するだけです。試験開始の合図とともに全員一斉に問題用紙を開きます。教室に響く紙の音。

(模試を受けといてよかった。。)

模試を受けていたことで試験の雰囲気をなんとなく掴めていたので紙をめくる音にもビビらずに済みました。最初の科目は世界史と日本史。家でやっていた過去問ではほとんど満点を取れるようになっていた科目です。

しかし開始5分で異変が起きました。

(指先が思うように動かない...?!)

問題用紙をめくる時、マークシートを無理潰す時、なんと手が震えるのです。初めての経験でした。模試では全くそんなことはなかったのに。。

(「ワールドカップには魔物が住んでいる」というのはやはり本当だったか...)

などと冗談を考えても手が震えるという身体反応は収まりません。それでも試験は続けなきゃいけないのでなんとか頑張ってマークシートを塗りつぶし続けます。過去問では試験時間の3分の2くらいの時間で終わっていたのに時間終了ギリギリでやっと問題が終わりました。見直しする時間はあまりなかったのですがなんとか全問終えることができました。時間に余裕のある科目が最初で良かったです。

本番というのは何が起こるかわかりませんね。今だったらヨガの呼吸法や調気法で対処できますが、当時は呼吸が浅くなっていたのかもしれません。終わってみれば貴重な経験でした。

その後の国語、外国語は手が震えることもなく無事終わりました。すごく大きな失敗もなく過去問を解く時のように終われた感触。

帰り道、受験した高校生同士が試験内容について友達と話していましたが、僕には受験仲間もいないので次の日のための参考書を片手に電車に乗り込みます。

(手は震えたけど決して悪くない出来だったな。)

この時の僕は次の日に訪れる数の悪魔の存在に全く気づいていませんでした。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大受験物語 第十話「下見」

2020/07/03

今日ブログを書こうと編集ページを開きふと今まで書いた記事の合計数を見てみると、なんと今日で444回目!いつの間にかこんな数字になってました。確かに一年と何ヶ月か毎日書いていますからね。。もうさすがに習慣になりました。習慣になったせいで内容は適当になったかもしれません。まあでも気楽にやらないと続かないので良しとしましょうか。

今日は東大受験物語。先週はあまりの忙しさに休載してしまいましたが今日からまた復活です。最近は作業量が多いので受験当時のことをよく思い出します。いつかブログに書きましたが何をやるにもやはり「タイムリミット」は必要ですね。ないなら自分で設ける。人間は基本的には隙あらば手を抜こうとしますので。ある程度自分を律するものの設定が必要だったりします。

前回の話↓

東大模試を受けた少し後にセンター試験の模試も受けていました。こちらは東大試験と異なりマークシート方式。内容も高校教科書の範囲を出ないため東大模試よりはだいぶ手応えを感じました。結果も12月の時点にしてはまずまずの結果。足切りはギリギリ免れるのではないかという感じです。

しかしながら模試と本番は雰囲気も内容も全然違うでしょうし、模試がたまたまうまくいっただけかもしれない。なのでもっと余裕がほしいところ。12月中旬からセンター本番までの1ヶ月間はセンター試験対策だけに絞って勉強をすることにしました。過去20年分の過去問などを買ってやりまくりました。

そして問題はセンター試験でしかやらない科目。東大試験でもやる国語(現代文・古文・漢文)、歴史(世界史・日本史)、外国語、数学(数Ⅰ・Ⅱ・A・B)などは早い段階で勉強をスタートしていましたが、センター試験でしか使わない化学と地学はまだ手をつけていませんでした。化学はN田の専門だったので数学の合間を縫って合計4時間で教科書を終わらせてもらいました。

地学はN田もK君も専門外だったので教科書と適当な参考書を購入し自分で勉強し始めました。内容は地球の動きや太古の生物などなかなか面白い内容だったので思ったより勉強が捗りました。

こうしてセンター試験に必要な科目が全て揃い、全てを万遍なく進めていきます。一番不安だったのは数学Ⅱ・Bでしたが過去問を繰り返すうちにだんだんと点数もとれるようになってきました。そして歴史などは過去問でだいたい満点をとれるようになりましたが、年によって難易度に差のある国語などはまだだいぶ点数にブレがありました。

そんな感じで勉強に打ち込んでいるうちにクリスマス、年末が過ぎお正月を迎えました。新年に入るとよりいっそう受験モードです。そして12月に届いた受験票によれば僕のセンター試験受験会場は「昭和薬科大学」。玉川学園前駅が最寄りの大学でした。

新年早々その昭和薬科大学の下見に行くことにしました。試験当日何が起こるかわからないので駅からの道順などを確認しておくことにしました。そういうところは過去の経験から慎重になっていたのですね。現地に言ってみると駅から大学まではそれなりに距離があります。徒歩15分。「当日15分歩くのは頭の血流量を上げるための良いウォーミングアップになるな」とポジティブに捉えました。

ところで下見といえばその3ヶ月ほど前に実は東大の駒場キャンパスを見に行っていました。妻と2人で京王井の頭線の駒場東大前の目の前にあるキャンパスを歩いて回りました。建物には入らなかったのですが、ブラッとイチョウ並木道を歩き「こんな感じの雰囲気なんだ」と当時は通えるか不確かだったキャンパスに思いを膨らませました。後々駒場キャンパスが東大試験本番の会場になることがわかり、その時のお散歩見学がそのまま受験本番のための下見をかねていたことを知ります。

そして集中すればするほど時間が経つのははやく、新年が明けてからあっという間にセンター試験の当日を迎えました。

いよいよ本番。春が訪れるのか冬に閉じ込められるのかはまずここで決まります。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以