RSYブログ

アーサナメモvol.8

チャトゥランガ・ダンダアーサナ

2019/07/16

今日はチャトゥランガ・ダンダアーサナ(四点杖のポーズ)。レッスン中は略して「チャトゥランガ」と呼んでいるアーサナです。太陽礼拝ではパラカ・アーサナ(プランク)の次に行います。

昨日紹介したプランクポーズよりも肩の前側(三角筋前部)や腕の裏側(上腕三頭筋)にかかる負荷が大きく、ヨガのを始めたばかりの方には最初の壁となるアーサナかもしれません。ポイントをおさえて練習すれば徐々に余裕を持ってできるようになります。

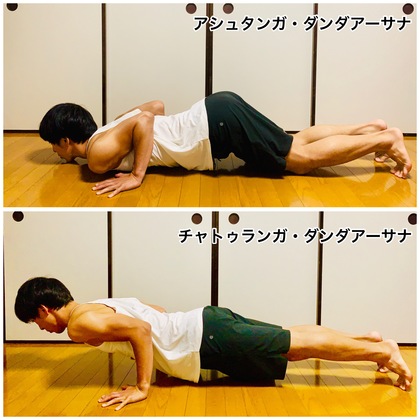

もしチャトゥランガがきつすぎて歯が立たないようでしたら、最初は写真上のアシュタンガ・ダンダアーサナ(八点のポーズ)から始めてみてください。名前の通り八点(あご、胸、両手、両膝、両足)で支えるので四点(両手、両足)のチャトゥランガよりだいぶ負荷が抑えられます。

メモ

チャトゥランガ・ダンダアーサナ

・プランクポーズから頭と肩を前にスライドしながら肘を曲げる。(前に体をスライドするためにつま先で床を押してかかとを前にずらす。)

・肘を曲げる際に脇はしめておく。肘が脇腹に触れるくらいまでしめる。

・最終的な肘の角度は90°くらい。手首の真上に肘が来るといい。(でもこの角度はかなりきついので最初は肘が多少後ろに引かれた状態になると思います。)

・お腹から先に床に落ちてしまわないようにプランクの時の腹部の力を維持する。

アシュタンガ・ダンダアーサナ

・プランクから膝をついてから胸と顎を床に下ろす。お腹をつかない!

・肩はチャトゥランガのように前にはスライドせず肘の位置は手首より後ろに来る。

・なるべくゆっくりと体を下げることでチャトゥランガのための肩、腕、お腹の力がつく。

両アーサナともに体を下げる際にはまずは脇をしめておくことが大切になります。そしてお腹から床に落ちないこと。最初は全くできないと思っても練習していけば徐々にできるようになります。

上半身の筋肉が少なめの女性は特に大変かもしれませんが諦めずにコツコツと練習をしてみてください。積み重ねの大切さが特にわかるアーサナだと思います。

もう難なくできる方も肘を手首の真上に位置させてキープしてみると十分過ぎる程のトレーニング効果があると思います。

アーサナメモvol.7

パラカ・アーサナ(プランク)

2019/07/15

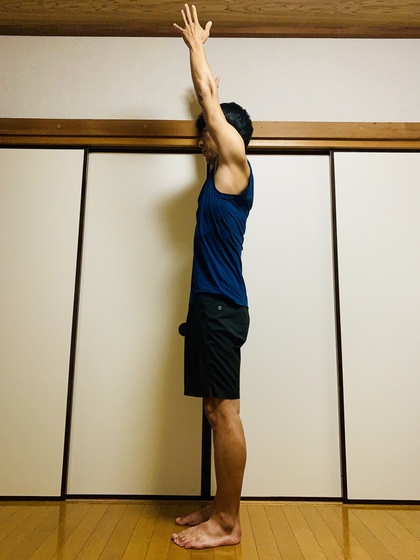

今日のアーサナメモはパラカ・アーサナ。太陽礼拝ではアルダ・ウッターナーサナの次に行うプランクとも呼ばれるアーサナです。(前回のブログの時点ではチャトゥランガを紹介するつもりでしたが、その前にこのプランクが入っていたのを忘れていました^^;)

プランクはその名の通り「板」のように体をまっすぐに保つアーサナです。特にお腹周りの力を使って姿勢を維持します。また肩甲骨をほどよく外側に開くことで脇の下の前鋸筋と呼ばれる筋肉も鍛えられます。ちゃんとした姿勢をとり行うと見た目よりもきついですが、お腹や肩甲骨周りの使い方などをしっかりと覚えられるアーサナだと思います。

メモ

・肩の一番外側のラインに手の中指がくるように手を床に置く。

・頭からかかとまで一直線になるようにお腹に力を入れて体を支える。(お尻の位置を上げすぎたり下げすぎたりしない。)

・目線は真下より少しだけ前方の床を見て首の後ろはまっすぐに保つ。

・肩甲骨を背中側で寄せすぎないように手で床を押して外側に開く。(前鋸筋を使う。)

・かかとは高く上げて足裏が床からほぼ垂直。

異常のポイントを意識して行うとけっこうきついです。RSYのレッスンでも太陽礼拝をこのアーサナで一度止めて体幹部を強化することもあります。プランクがキープできるようになると次のチャトゥランガもお腹が落ちずにだんだんとできるようになってきます。

プランクの力がつくと「腹が据わる」というか、物事に対しても落ち着いて対処できるような精神が身につきます。身体的にも下半身と上半身の連携がうまくいくようになります。

お腹周りが弱いと思う方、ぜひお試しください。

アーサナメモvol.6

アルダ・ウッターナーサナ

2019/07/12

6回目のアーサナメモはアルダ・ウッターナーサナ。太陽礼拝ではアーサナメモvol.5ウッターナーサナの次に行うアーサナです。

一見簡単そうに見えるこのアルダ・ウッターナーサナですが初心者の方にはかなりやりづらいアーサナだったりします。逆にこのアーサナがしっかりととれるようになると身体の使い方がグッと良くなります。骨盤の前傾、胸椎の伸展など身体にとって重要な要素がつまっています。

メモ

・ウッターナーサナと同様に骨盤の前傾を保つ。骨盤を前傾させるにはお尻(座骨)を高く保つ。腰が丸まってしまう場合には膝を緩めて反り腰をつくるように力をかける。

・ウッターナーサナとの違いは背中と首をまっすぐに保つこと。頭とお尻の位置を引き離して背骨を伸ばす。背中上部の背骨(胸椎)は普段の姿勢よりも反る。

・首の後ろ側にシワができないように目線を床に向ける。(首だけが反り過ぎないように)

・手は指先を床につける。もしくは背中が丸まってしまうようだったらスネに手を置く。

とにかく胸椎(背骨の上部)の使い方がポイントになると思います。腰から下の力の使い方はウッターナーサナとほぼ同じなのですが、背中上部が全く異なります。

太陽礼拝では骨盤を前傾させる力はそのままに、

背中、首丸める。(ウッターナーサナ)

↓

背中、首を反らす方向に動かしまっすぐに。でも首は反らし過ぎない。(アルダ・ウッターナーサナ)

となります。この流れができると後に続くチャトゥランガ・ダンダアーサナ→アップドッグの流れもスムーズにできるようになると思います。

1呼吸1動作の太陽礼拝ではなんとなく通り過ぎがちなこのアーサナをしっかり練習してみてください。背中上部の力を使って胸が持ち上がる感覚はとても気持ちよく、元気が湧きますよ。後屈への第一歩にもなります。

次回のアーサナメモは太陽礼拝の中では一番筋力的な負荷の高いチャトゥランガ・ダンダアーサナを予定しています。

アーサナメモvol.5

ウッターナーサナ

2019/07/10

今日はアーサナメモです。太陽礼拝では前回のアーサナメモvol.4ウールドヴァ・ハスタアーサナに続く前屈のウッターナーサナです。

とてもシンプルな前屈ですが、しっかりとポイントを抑えると脚裏の柔軟性が上がると同時に腿前や腸腰筋の筋力アップにもつながります。太陽礼拝では後に続くアルダ・ウッターナーサナとしっかり区別することが大切になりますので、まずはこの前屈のアーサナの力のかけ方を覚えてみましょう。

メモ

・尾骨、坐骨は天井に向ける。

・お腹と前腿を近づける。膝を緩めてもいい。

・膝がある程度まっすぐの場合はお尻がかかとの真上に来る。後ろにお尻を引きすぎない。

・首の後ろの力は抜いておでこをスネに近づける。

・腰はまっすぐにしようとする力を加えるが背中の上の方は丸めて良い。

・足裏4点(親指付け根、かかと内側、かかと外側、小指付け根)にしっかり体重をかけて、指先では踏ん張らないでふくらはぎまで伸ばす。

上記のようなポイントを意識してしっかり時間をかけることでだんだんと脚裏が伸びてきます。太陽礼拝においてもなんとなく過ぎ去ってしまうのではなく坐骨を天井に向け腿の前や腸腰筋にはしっかり力を入れ身体に効かせます。

こういったアーサナで意識したいのは、後ろ側の筋肉がストレッチされている時には必ず前側の筋肉が使われて縮んでいるということ。筋トレ要素を意識しながら行うことで逆側の筋肉の柔軟性は上がりやすくなります。

シンプルなアーサナほど基本的な身体の使い方を覚えやすいですね。ぜひお試しください。

ウディヤナ・バンダ

2019/07/08

今日は午前中に内田かつのり先生のアナトミック骨盤ヨガのクラスを受けてきました。ゆっくりと時間をかけながら一つ一つのアーサナと自分と向き合う時間。きついけれど終わった後の股関節周りの感覚は全く違います。同じアーサナでも、進むのか、とどまるのか、戻るのか、自分にとって一番良い強度を探してキープする、そういった「能動性」の大切さを再認識しました。

そして今週の木曜日からは新たに若葉台iプラザでのアナトミック骨盤ヨガも始まります。ゆっくりした動きで初心者の方でも正確にアーサナを行うことができます。迷っている方も新たなスタートのこの機会に体験してみてはいかがでしょうか。

それでは今日の内容は昨日のムーラ・バンダに引き続きウディヤナ・バンダです。ウディヤナには「上に跳ぶ」「飛翔」などの意味があります。腹部の締め付けのことなのですが、使う筋肉は主に肋骨の下側から恥骨までコルセットのように存在する腹横筋という筋肉です。腹式呼吸で吐く時にお腹を凹ませる筋肉となります。おへそを背骨の方へ近づけて内臓全体を肋骨方向へ引き上げるような力の使い方をします。

また胸式呼吸の一種であるウジャイー呼吸と組み合わせて、肋骨の間の筋肉などとの連動ができると下腹部の安定感や力強さが増します。ムーラ・バンダで骨盤底を引き締めつつウディヤナ・バンダを行うことでエネルギーの流れもよくなります。

注意したいのはお腹を使うといっても腹直筋(6個に割れてるいわゆる"腹筋”)を使ってお腹をガチガチに固めてしまうとウディヤナ・バンダはうまくいきません。引き締めながらもお腹のしなやかさは残しておいた方が体全体はうまく動きます。

このバンダもムーラ・バンダと同じく、ダウンドッグから静かに足を着地させたい時や、ハンドスタンドを地面を蹴らずに行いたい時、片足立ちでバランスを保ちたい時などに特に違いを感じられます。また個人的な感想ですが、ムーラ・バンダとウディヤナ・バンダを同時に行うことで余計な四肢の力みがとれ、なおかつ力んでる時より四肢の力が増すように思います。

これもいつでも人に気づかれず感覚を身につけることができるのでぜひお試しください。慣れてきたら、ダウンドッグなどの静止しているアーサナで練習、さらに慣れたら動きの中でも実践できるようになると思います。

ムーラ・バンダ

2019/07/07

雨の七夕ですね。今日も電車の中でブログを書いています。

昨日は品川の方に用があり、五反田で乗り換え初めて東急池上線という路線を利用したのですが、なんと3両編成の電車でした!ローカル線のような雰囲気で、なんだかちょっとした旅行をしているような感じでした。

さて、今日は締め付けのテクニック、バンダのうちの一つムーラ・バンダについてです。ムーラ・バンダは骨盤底の締め付けのことですが、骨盤底とは一口に言ってもそれなりの範囲があります。どこをどうしたら良いかわからない方は下の2つのポイントを参考にしてみてください。

1. 肛門よりも前側の恥骨よりの部分を締める

2. 7割程度の力で上に吸い上げるように締める

1の感覚がわからなければ、まずは肛門の締め付けを練習します。おならを我慢する時のような力のかけ方です。そこから徐々に恥骨よりに力をかける部分をずらしていきましょう。骨盤底がどうなっているのかイメージできた方が良いので「骨盤底筋群」で画像検索してみてください。(アップできる良い画像がないので)

慣れてきたら呼吸と締め付けを連動させます。まずは吐く時にゆっくりと締め付ける。吸う時に緩める。10回ほど繰り返したら今度は吸う時に締めて吐く時に緩めます。(さっきとは逆)

いつでもどこでも人に気付かれずにできるトレーニングです。吐く時と吸う時、どちらでも締め付けを行えるようにしておくと便利です。アーサナに応用出来るようになります。

例えば太陽礼拝でダウンドッグから片足を一歩で手と手の間に置きたい時に、骨盤底を締めたまま息を吸えると手の平と下半身のチカラをうまく使えるようになり余裕を持った着地ができるようになります。このムーラ・バンダを保ったまま息を吸うというテクニックはハンドスタンドを反動なしで行いたい時や両足ジャンプの着地を静かにしたい場合などにも応用できます。

ともかくまずはどんな時でも締め付けの強さと位置を調整できるようにしておくことが大切になると思います。ムーラ・バンダができると足裏や手の平の感覚が特に違うように思います。僕の場合は力むことなく四肢に力が入るようになります。ぜひ練習してみてください。

明日はお腹を締めるウディヤナ・バンダです。ムーラ・バンダと同時に使うことの多いテクニックとなります。

それでは。

バンダ

2019/07/06

今朝は朝から雨が降ったり止んだり、急に日が差したりよくわからない天気でした。そんな中のアナトミック骨盤ヨガ、ご参加いただいている方達の動きは少し前に比べてグッと良くなってきました。アーサナの長いキープもできるようになってきました。

今日はアーサナのキープにも重要な「バンダ」についてです。「呼吸」「視点」に続くトリスターナの要素の3つ目です。

バンダは「錠」や「封」を意味し、ヨガでは「締め付け」などの意味で使われます。バンダを行うことで身体のエネルギーを内に留め増幅させることができると言われています。

主に以下の3つのバンダがあります。

・ムーラ・バンダ(骨盤底の締め付け)

・ウディヤナ・バンダ(下腹部の締め付け)

・ジャーランダラ・バンダ(喉の締め付け)

それぞれのバンダを必要に応じて使うことでアーサナを安定させたり、身体の内部の流れを良くしたりします。どのバンダをいつどれだけの力で使うかはアーサナや状況によって異なるのですが、まずはそれぞれのバンダの感覚を掴むことが大切になると思います。

特に使うのはムーラ・バンダとウディヤナ・バンダ。とても多くのアーサナで大切になってきます。

明日からはこの2つのバンダを解説します。ヨガを始めたばかりの方はよく感覚がわからないかもしれませんが、バンダが行えると出来るアーサナも増えてきます。だんだんと身体内部の感覚を研ぎ澄ませてみてくださいね。

視点(ドリスティ)

2019/07/05

みなさんは普段どこを見ながら歩いていますか?前でしょうか?下や上を見ているのでしょうか?状況によっても変わるかもしれませんね。

視点を定めることでアーサナは安定します。試しに片足立ちのアーサナなどのバランスのとりづらい姿勢で目をキョロキョロさせてみてください。バランスを崩してしまうと思います。

視点と精神面の関係も深いもの。何かに動揺している時には目が泳いでしまいます。また過去のことを思い出す時には目を一定の方向に向けたりもします。

「今」に集中してアーサナを行うためには視点を一点に定め、その場所を凝視し過ぎるのではなく見るともなく見ることが大切になります。まずは目線を向ける場所が定まるだけでも、体全体の安定感が高まります。

どこに目を向けたらいいかはアーサナによって異なります。アシュタンガヨガにおいては目を向ける9つの場所が定められています。以下の場所のどこを見るかはアーサナによって決められています。

・ナサグライ(鼻の先)

・アングスタ・マ・ディャイ(親指)

・ブローマディヤ(第三の目)

・ナビ・チャルカ(おへそ)

・ウルドヴァ(空)

・ハスタグライ(手)

・パダヨラグライ(つま先)

・パールシュヴァ(左遠方)

・パールシュヴァ(右遠方)

RSYではアシュタンガヨガを行っているわけではないので、上記の表現ではなかったり別の場所を見ることもあります。レッスンではアーサナ毎にどこを見るかを説明していきます。

昨日紹介した呼吸と視点を組み合わせることで「今」「ここ」に集中することができて、アーサナの身体への効果も上がります。アーサナを今より深めたい方は疎かになりがちな視点にも一度目を向けてみてくださいね。(まさに目を向けるわけですが。。)

明日は最後の要素「バンダ」についてです。

ウジャイー呼吸

2019/07/04

昨日の続きです。

アシュタンガヨガで重要な3つの要素がそろった状態をトリスターナと言いますが、今日はその一つ目の要素、ウジャイー呼吸です。

ウジャイーは胸式呼吸の一種で、お腹を引き締めたままで行います。この引き締めについては「バンダ」の時に説明します。ウジャイーの特徴は喉を引き締めて呼吸をすること。喉の奥で「シューー」というような音がします。この音はよく浜に波が寄せる音と形容されます。喉を締めることで身体を温める効果もあるようです。また自分の出す呼吸音に集中することで余計な考えなどが頭から追い出され、動きながらも深い瞑想状態に入りやすくなります。

やり方は、

1.片手の手のひらを口の前に置く。

2.冬場に手のひらを温めるように「ハァーーー」と喉から音を出しながら口から息を吐き空気を手に当てる。

3.喉から音を立てて息を出すのに慣れたら、そのまま口を閉じて鼻で呼吸を行う。

音を出すのは鼻ではなく喉になります。鼻を締めてしまうといびきのようになってしまい、入る空気の量も制限されてしまいます。鼻の穴はいつでも開いておくように心がけてみましょう。

呼吸音が聞こえるだけで集中力を高める効果、余計な力みをとるリラックス効果もあります。特に太陽礼拝などの一呼吸一動作の流れは一つ一つのアーサナが曖昧になってしまいがちです。呼吸をしっかり行うことで動きにも余裕が生まれます。またアーサナを長くキープする際にもきつさを逃がす作用もあるように思います。

ぜひ正確な呼吸を覚えて実践してみてください。あしたは視点(ドリスティ)についてです。

3

2019/07/03

こんにちは。また最近風邪が流行っていますね。天気も気圧も安定しないこの時期、体調には気をつけてお過ごしください。

昨日は偶然「三羽烏」を見つけた話について書きましたが、「3」という数字は様々な分野で大切なものとなります。2よりも3は安定感があります。イスの脚も3本なら安定します。4だと多すぎて逆に不安定になってガタついたりします。諺にも3という数字を使ったものが多いようにも思います。

ヨガでも3は大切で、特にアシュタンガヨガではトリスターナ(tristana)という言葉があります。トリ(tri-)は3という意味ですね。トリスターナとは3つの大切な要素がそろった状態のことです。

3つの要素とは、

1.呼吸(ウジャイー呼吸)

2.視点(ドリスティ)

3.バンダ

のことです。

この3つが揃うと普段行っているアーサナの練習も全く違ったものになってきます。特に一呼吸一動作で呼吸と動きを一致させる太陽礼拝などのヴィンヤサにおいてはトリスターナがとても重要になります。

明日からはこの上記の3つの要素を一つずつ紹介していこうと思います。

ではまた。

アーサナメモvol.4

ウールドヴァ・ハスタアーサナ

2019/07/01

あっと言う間に7月に入りました。今年ももうあと半分です。時の流れはどうなっているのでしょうね。充実している時期は時間の流れが速いように感じます。みなさんはいかがでしょうか?

このアーサナ、太陽礼拝の時にただ手を上げるような感じでさらっと通り過ぎてしまいがちなアーサナですが、なかなか大切なアーサナなのです。基本はやはりタダアーサナ。足裏の感覚を大事にしながら行っていきたいアーサナです。

メモ

・手を上げても足裏4点(親指付け根、かかと内側、かかと外側、小指付け根)で均等に地面を捉える。(タダアーサナと同じ)

・手を上げてもタダアーサナの時の骨盤底の引き締めは保っておく。

・尾骨は真下を向けたまま。手を上げることで腰を反ってしまわないように軽くお腹に力を入れみぞおちと恥骨の長さを変えない。腰の反りが出てしまうようであれば手を真上まで上げずに斜め前方の位置で止める。

・耳と肩の位置は遠ざけたまま。肩甲骨を上げない。

色々なバリエーションのあるアーサナですが、今回は足幅は骨盤幅で目線は前に向けたものにしました。ポイントは手を上げてもタダアーサナの時の下半身(特に足裏)の感覚を保つことだと思います。

単純なアーサナほど感覚の違いや成長がわかりやすく奥が深いです。太陽礼拝はRSYの全てのクラスに登場しますのでぜひポイントを確認してみてください。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以