- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

フェティシズム

2020/02/12

今朝のクラスの最初にはウッティタ・トリコーナアーサナの練習を入れました。行う頻度の高いアーサナで、身体の使い方をちゃんと覚えれば腿裏(やや内側)の柔軟性や体幹の筋力を高められます。股関節から身体を動かす感覚をつかめるアーサナでもあります。

そんなトリコーナアーサナですが、行う人によっては注意するべき点がいくつかあります。特に前脚(上半身を倒した側の脚)の膝は基本はまっすぐに伸ばすのですが、足裏が柔らか過ぎる人や反張膝の人は少し膝を曲げてゆるめながらアーサナをとります。更なる膝の過伸展を防いで負担がかからないようにします。

そんな注意点などを今日のクラスでは説明していたわけなのですが、そんな中改めて気づくことがありました。それは、、

僕は反張膝が好き…

反張膝とは膝が通常の状態でも過伸展していて膝が逆に折れ曲がっている状態のことです。ちょっとチーターの後ろ脚みたいな感じです。(チーターの逆に曲がっている所は膝ではなくて足首に当たる部分だと思いますが。。)そんな反張膝が好きなのです。

実は競泳選手にはけっこう反張膝の人がいて、あの北島康介選手もその一人です。僕が反張膝好きな背景にはそんなところもあるかもしれません。プールでも反張膝の人がいると男女問わず目がその膝に行ってしまいます。完全に変な人ですね。なるべく長時間見ないように努力しています。

バレエをやっている人にも反張膝は多いようです。むしろきれいに脚を見せるため反張膝になるようにトレーニングをします。でも行き過ぎる反張膝は膝周りに負担をかけてしまいます。アスリートも大変ですね。

みなさんの膝はどんな感じでしょうか?身体の特徴によってアーサナの注意点も変わります。一度自分の身体を各部位を観察してみてもいいかもしれません。

そしてみなさんは身体のどの部分がお好きでしょうか?(笑)

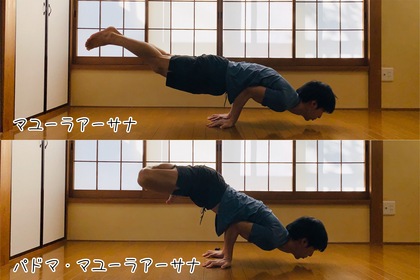

マユーラアーサナ補足

2020/02/10

昨日のアーサナメモではマユーラアーサナの紹介をしました。「でも最初から脚を伸ばして行うのはきついし、軽減法として紹介されたパドマ・マユーラアーサナもそもそも蓮華座が組めないので軽減になっていない。いったいどうしてくれるんだ。」そんな声が聞こえてきそうです。(幻聴)

なので今日はもう一つのバリエーション、カエル脚マユーラアーサナの写真を載せました。もはや孔雀なんだか蛙なんだかよくわからなくなっていますが、脚を伸ばしたり蓮華座を組むものよりはやりやすいと思います。(蓮華座を簡単に組める方は蓮華座の方がやりやすいかもしれません。)

やり方は単純で、昨日書いた通りに肘をみぞおち辺りにセットしてあとはカエルのように膝を曲げて股関節を開いた状態で前に体重移動をします。脚を伸ばした時よりも後ろ側が短くなるので足が浮きやすくなります。シーソーも片側が短ければ同じ重量でも上がりやすくなりますね。それと一緒です。

まずはこれで体重移動の感覚を掴んで徐々に脚をまっすぐにしていけば練習もしやすいと思います。ぜひ試してみてください。(アームバランスに慣れていない方は手首を休ませながら行ってくださいね。)

アーサナメモvol.32

マユーラアーサナ

2020/02/09

冬らしい青空です。太陽が気持ちいいですね。いかがお過ごしでしょうか?

昨日は脚を引っ掛けないアームバランスのマユーラアーサナに触れました。シーソーのようにバランスをとるアーサナです。今まで紹介したことがなかったと思うので今日はマユーラアーサナについてです。

日本語名では孔雀のポーズと呼びますが、ピンチャ・マユーラアーサナ(羽を広げた孔雀のポーズ)とは別物です。ピンチャが地面に対して垂直に胴体を立てるのに対して、マユーラアーサナは地面に対してほぼ平行となります。重力を受ける面積がマユーラアーサナの方が圧倒的に多いので負荷が高いのです。5秒キープするのがとても大変なアーサナです。体重移動のコツをつかんでフワッと足が床から浮かせてみてください。

メモ

・チャトゥランガで体がしっかり支えられることが大事。肩を前方へできる限り移動するチャトゥランガを練習するといい。

・手の中指は後ろに向ける。前に向けてしまうと前方へ体重移動した時に手首に負担がかかる。

・肘同士はくっつくくらい寄せるようにしてみぞおち辺りを上に乗せる。なるべく胴体の下の方を乗せることで支点が後ろに下がり足が浮きやすくなる。

・肘をお腹にセットしたらゆっくりと前へ前へと上半身を移動させる。同時に腰とお尻の筋肉に少しずつ力を入れる。

・足で床を蹴って無理やり浮かせるのではなく、上半身の重みでシーソーのように浮くのを待つ。

・組める方は蓮華座を組みながらやると下半身が浮きやすい(写真下)。

体質的に背中やお尻の筋肉が使いやすい人はやりやすいアーサナかもしれません。僕は背中がもともと使いづらいので足を浮かせるまでには時間がかかりました。もし足が浮かなくても体重移動の練習になりますので他のアームバランスの助けになると思います。手首の強化にもなりますので根気よく練習してみてください。

アームバランサー、再び

2020/02/08

今朝のアナ骨は太陽礼拝をじっくりと練習しました。一呼吸一動作で動きが流れていっても一つ一つのアーサナの身体の使い方を疎かにしないようにします。基本的には股関節のラインが動きの起点になっていきます。普段アナ骨でキープしながらかけている力を太陽礼拝に落とし込んでいくのです。みなさん少し前より断然動きが良くなっています。

その流れでロングキープのアナ骨のアーサナに入りランジ土台の後屈も行います。太陽礼拝のアップドッグで後屈を深めた分、「いつもよりも目線が天井へ行きました」なんていう声もありました。

そして今日も最後はアームバランス、カウンディンニャアーサナⅡの練習時間をとりました。脇を締めながら体重移動の練習をする人、より安定してキープできるように練習する人、そのままジャンプバックでの着地を練習する人、と練習内容は様々ですがそれぞれが課題に取り組んでいます。

そんな中ふと思い立ってThe アームバランスのマユーラアーサナ(孔雀のポーズ)を紹介しました。脚をどこにも引っ掛けないので難易度は高いのですが、体重移動の感覚をつかむきっかけになるかもしれないからです。できなくても何かの助けになればいいなぁというくらいの感じでした。

すると来ました、アームバランサーのIさん。マユーラアーサナ(写真)は初めてにも関わらず足が浮いていました…!キープ時間も長く安定感があります。しかもブログに載せるので写真を撮らせてください、と頼むと先程までのカメラがなかった時よりも脚が高く浮くという本番の強さ。女優ですね。精神もタフです。

このアーサナは僕自身最初は全く体を支えられずに潰れてしまい、できる人の動画などを観て練習して浮く感覚を掴んだものでした。けっこう時間をかけましたね。

Iさんのように背中や脇の下の筋力が強いと安定して浮くのですね。参考になります。ついでに隣にいたNさんも少しの時間浮いていたのには驚きでした。アナ骨はコアの力も自然に鍛えていくようです。

僕もアナ骨をもっとやり込んでみようと決意を新たにしました(笑)

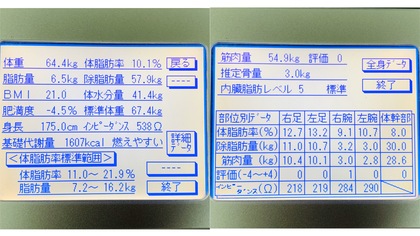

体組成

2020/02/07

僕は週一回木曜日に稲城市立病院の横のオーエンス健康プラザで水泳のグループレッスンをしています。先週から1ヶ月ほどそこのプールが休止期間に入り水泳レッスンができないので代わりに期間限定でヨガのレッスンを行っています。昨日もそこのヨガレッスンが終わりスタジオを出てトレーニングジム内をフラフラ歩いて更衣室に向かおうとしていると、目に付くものが、、

体組成測定器…だったっけ…⁇

正確に名前はわかりませんが、ともかく体のデータを測れる体重計みたいなものがありました。オーエンスではもう何年も水泳のレッスンをしていますがジムに行くことはほとんどなく、その測定器を使ったことは今まで一度もありませんでした。

心に引っかかった時が良い機会。早速知り合いのスタッフに声をかけ測定してもらうことにしました。

…で出たのが写真の結果。。

なんと筋肉量の評価が0点!!(-4〜+4中)

The 標準!!

測る前は筋肉量+3とか+4とかを想像して、ブログにどう書こうかな〜なんて考えたりしていたのですが、なんとも言えない結果になってしまいました。「筋肉量がマイナス評価の人もかなりいますから…」なんてスタッフの人にも励まされました(笑)

考えてみればヨガで使う筋肉は遅筋の割合がけっこう高いので筋肉の太さがすごく増える訳ではないんですよね。ウエイトトレーニング8RMくらいでバリバリ筋肥大させてる方は+3とか+4の評価になるみたいです。

あと面白かったのが体脂肪率が10%しかなかったこと。ヨガを始める前は13〜14%あったはずですが、しばらく測ってない内にだいぶ落ちたようです。ただヨガを始めてから体重自体が増えたことを考えると、筋肉量が増えて体脂肪がかなり減った感じですね。体組成としては相当変わったようでした。

普段こういった数値はどうでもいいと思っていますがたまに測ってみると発見もあり面白いですね^ ^

力を抜く

2020/02/06

体の力を抜いてみると色々な発見があります。例えば歩いている時に肩の力を一段階も二段階も抜いてみる。そうするだけで歩いている時の感覚が変わります。そして更に足を蹴り出す時にふくらはぎの力を抜いてみる。そうするとまた変化があります。こんな感じで各部位の力を抜いていきます。全身の力を抜いて千鳥足みたいにフラフラ動いてみるのもいいかもしれません。(急にやると周りの人には心配されますが…)

力を抜くことで得られる感覚には個人差がかなりあると思いますが、僕の場合次のような感じになります。

・重力を素直に感じられる。

・重力に対して逆らわずに力を抜けるところまで抜いてみると、ある時点で自然に筋肉が重力に対して釣り合いを保とうとするのがわかる。

・四肢の力を抜くと背骨の存在が感じられる。

・背骨が重力に対して常に細かく動いているのがわかる。

・太腿やふくらはぎなど余計な力が取れると足裏が地面に対して吸い付きながら反発するような感覚を得られる。

などなど。感覚を言葉で表現するのは難しいのでわかりづらいかもしれませんが、力を抜くことで気づくことはたくさんあります。歩いている時、立っている時、寝ている時、アーサナをとっている時、スマホで文章を打っている時、お尻で割り箸を折ろうとしている時、などいつでも自分の体の感覚の変化をとらえることができます。アナ骨のつらいアーサナでさえも最小限の力でキープしようとしてみると重力に対して自然に体が伸びる形になります。

そんな感じで24時間重力に対する筋肉や腱などの微細な弾力性を感じていくといつの間にか心地の良い体になってきます。

急に24時間、全身とはいかなくても良いのでまずは今肩の力を抜いてみましょう。力を抜いてみると今この瞬間まで肩の力が入っていたことに気づくかもしれませんよ。

長男×変化

2020/02/05

春のような暖かさです。明日から寒くなるようですが。インフル、ノロ、コロナ、その他色々流行ってますので寒暖差で体調を崩さないようにしてくださいね。

タイトルの件ですが、昨年9月に妹が生まれたことで最近長男の心に変化があるようです。今までは公園などで友達と遊ぶにしてもとにかく自分に夢中になって駆け回っていたのですが、最近は同じクラスの男の子の妹にとにかく優しいのです。滑り台でみんなが入り乱れて遊んでいてもその2歳の女の子のことを気にかけて他の子がぶつからないようにしたり、手を繋いで一緒に坂を上ったりしています。

おそらく家に守るべき妹がいる影響で他の小さな女の子にも優しくなったようです。(2歳の弟にももう少しだけ優しさを分けてあげてほしいですが…)

上の話から少しズレますが、子供に限ったことではなく人は他の人から影響を受けます。特に普段から近くにいる人からは多大な影響を受けます。良くも悪くも。

当たり前ですが人からは良い影響を受けたいものです。でもその為にはまず他の人に良い影響を与えられるくらいの力を自分がつけるべきだと思います。他人より自分を変える方が楽で、自分が変わった結果他人が変わり、その影響が自分に返ってくるからです。

赤ちゃんは圧倒的な生命力と純粋さで周りに良い影響を与えます。そしてその影響も連鎖し膨らみます。まあ頭の中まで赤ちゃんになってしまうと周りが困ってしまうかもしれませんが、その生命力や影響力は見倣いたいものです。

アーサナメモvol.31

ウッターナ・シショーサナ

2020/02/04

昨日は節分でした。長男の幼稚園でもクラスに鬼が来てみんなで追い払ったようです。泣いてしまった子もいたみたいです。かわいいですね。スーパーに行ったらいつものお惣菜コーナーが全て恵方巻きコーナーに変わっていて驚きました。恵方巻きのテーマソングもエンドレスで流れていて発狂しそうになりましたがヨガの呼吸で落ち着けました。

そんなことはさておき、今日のアーサナメモはウッターナ・シショーサナ。「伸びた子犬のポーズ」です。胸椎や肩周りの可動域改善に役立つアーサナです。後屈の一種でとても気持ちがいいですよ。ブリッジみたいに負荷は高くはないですが肩周りがガチガチの方は強烈な伸びを感じると思います。

メモ

・四つ這いの状態から徐々に手を前に歩かせアゴと胸を床につける。

・脇を床に押しつけるようにすると肩周りに効いてくる。

・慣れてきた方は手のひらを床にべったりつけるのではなくカップハンズにする。(指を立てて手のひら部分を床から浮かす。手首の高さを上げることで脇を落とす余地を広げる。)

・呼吸止まりやすいので意識的に呼吸する。

加齢とともに肩の可動域は落ちてくることが多いです。このアーサナやドルフィンポーズは辛い人も多いはず。まずは自分の出来る範囲からやってみましょう。ブリッジができるくらいになると肩周りがどんどん軽くなってきますよ。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以