- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

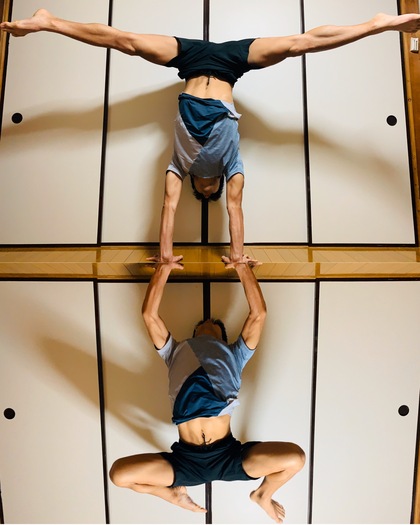

アーサナメモvol.26

ローラーサナ

2019/12/24

暖かいクリスマスイヴです。よみうりランドも日に日に混んできました。昨日久々に丘の湯に行って外からイルミネーションを見ましたが綺麗ですね。良いデートスポットです。ただ高台にあるのでひたすら寒いです。

そんなことはさておき、今日のアーサナメモはクリスマススペシャル、The アームバランスのローラーサナです。(何がスペシャルなんだか全くわかりませんが…)見た目は地味で簡単そうです。でもやってみるとわかるのですが、かなりキツいです。というより最初は9割の方ができないアーサナだと思います。ただこのアーサナを覚えると身体の強さがグッと上がり全身の連動性も高まってきます。足が浮かなくてもかまいませんので地面を押す感覚を覚えていきましょう。

メモ

・使う筋肉は主に三角筋、上腕三頭筋、前鋸筋、腹筋群、腸腰筋など。上半身だけでなく股関節と膝関節を曲げるための下半身の力も必要。

・正座で前かがみになった所から手で強く床を押すと同時に膝を胸に引き寄せる。

・足先が浮かない場合は床に足の指をつけながら膝を出来るだけ胸に近づける。

・肩から先だけで床を押すのではなく肩甲骨から押す意識。脇の下の前鋸筋を働かせる。

・とにかく呼吸が止まりやすいアーサナ。キープするためにはとにかく意識的に呼吸。鼻呼吸がきつければ口呼吸でも良い。

バカーサナやカウンディンニャアーサナのように膝をどこかに引っかけるわけではないのでかなり強度の高いアーサナです。重力を受ける面積の少ないハンドスタンドより圧倒的にきついのです。

ちなみにアナ骨によく参加するS君は最近狂ったようにローラーサナを練習してます。(もしかしたら本当に狂ってしまったのかもしれません。。)なんと彼はこのアーサナを40秒(!)もキープできます。(僕も試してみたら26秒でした…)そのおかげかハンドスタンドもやりやすくなったそうですよ。

なかなかの難易度のこのアーサナ、目標にしてみてもいいかもしれません。

本能??

2019/12/23

子供は外ですぐに裸足になりたがります。

今日も子供達とサイクリングがてら公園に行った時に次男はすぐに裸足になっていました。そして水たまりにダイブ。全身泥だらけで遊んでいました。最後は「ビーチョになっちゃったよ。」と半泣きになるのですが。。

やはり靴を履いているより裸足の方が気持ちがいいのでしょうね。子供は大人よりも感覚が鋭いようです。本能に従う。当たり前にアーシングしてます。足裏の感覚も鋭いのかもしれません。

足裏の感覚を磨くことは特に大切なのだと思います。あとは手のひら。地面や物や人に触れる部分は本来とても繊細で様々な情報を受け取れる場所です。今は感覚が鈍ってしまっていてもちょっとした意識を積み重ねるだけでどんどん感覚が良くなっていきます。

僕もヨガを始めてだいぶ感覚が鋭くなりました。アーシングマットがアース線に繋がっているかいないかも乗ればだいたいわかります。足裏、手のひらがしっかりしてくると身体全体がしっかり繋がる感覚も出てきます。

みなさんも足裏や手のひらをたまに意識して子供の頃の感覚を思い出してみてくださいね。

元気をためる

2019/12/22

あと一週間と少しで今年も終わりですね。いかがお過ごしでしょうか?風邪などひいていませんか?元気ですか?

考えてみれば元気というものは生きていく上で一番大切なものなのかもしれません。「元気があれば何でもできる」と猪木さんは言っていますが、まさにその通りですね。的を射抜いた言葉です。元気さえあればどんな環境でもポジティブに生きていけます。

東洋医学では「元気=元の気=生命力」という考え方をします。生命力をいかに増やすかが人生の鍵になるのだと思います。才能も努力もまずは生命力の基盤があってこそ。誰にでも必要なものです。

でも元気の大きさは人によって違います。生まれつき異なります。何をしても死ぬまで元気な人もいればどんなに健康に気をつかっても元気じゃない人もいます。僕自身子供の頃から元気に乏しかったので元気に対する憧れは人一倍強いです。(「元気じゃない」からこそ身につく能力もあるので「元気=良い」ということでもないのですが。)

ヨガは元気をつくるのに最適な方法の一つだと思います。身体を動かして(もしくは動かさずに)体力を消耗するのではなく元気をためることができます。慣れないうちはただの筋トレやストレッチになってしまうと思いますが、それでもいいと思います。そのうち「動くと元気がたまる」感覚がわかってくると思います。

具体的なテクニックは少しずつシェアしていきますね。

自分って?

2019/12/21

自分自身の身体や心のコントロールってむずかしいですよね。そもそも自分のことが意外とわかってなかったりします。何をやってる時が楽しくてどんな時に苦しいのか、などなど。

ヨガクラスはそんな自分を知る場でもあります。最初は身体面の方がわかりやすいかもしれませんね。「どんな動きが得意でどんな動きが苦手なのか」「左右差がこんなにもあったのか」など。

アナトミック骨盤ヨガなんかはゆっくりじっくり動くので身体の声を聴きやすいかもしれません。「自分はどこまでキープできるのか」「ここまでやったらやり過ぎなのではないか」「自分の回復力はまだ足りないのでここで終わりにしてみよう」とか。

ヨガクラスでは隣にも自分と同じように頑張ってる人がいるのでそれが刺激になり自分も一歩踏み込むことができます。それと同時に隣の人に惑わされずに自分のペースをつかむ練習にもなります。バランスが大切。

繰り返していれば片脚立ちのバランスがとれるようになるのと同じように、練習をコツコツすれば心のバランスもとれるようになってきます。最初はなんとなく気のせいみたいな感じで心の動きがわかるかもしれません。心と身体のズレなども。

自分に正直に、心と身体をリンクさせていきましょう。

アーサナメモvol.25

エーカ・パーダ・ウトゥカタアーサナ

2019/12/20

暖かい日でした。今朝は久々に吉方公園に行ったのですが、なかなか強烈な方との遭遇でトレーニングどころではありませんでした。世の中には変わった習慣を持っている方がたくさんいらっしゃいます。「あいうえおじさん」以来の衝撃でした。僕の平常心や呼吸もまだまだです。

さて、今日は昨日紹介したウトゥカタアーサナの姉妹のようなポーズ、エーカ・パーダ・ウトゥカタアーサナです。片脚のチェアポーズですね。アナトミック骨盤ヨガでは最近毎回登場するアーサナです。

ポイントは昨日のウトゥカタアーサナ(チェアポーズ)が基本になるのですが、そこに以下の2つの要素が付け加わります。

・片脚立ち

・股関節外旋しながらのお尻ストレッチ

チェアポーズを練習した上で上記2つの要素を練習すれば片脚のチェアポーズはやりやすくなるはずです。

片脚立ちのアーサナでまず練習したいのは最近紹介したヴリクシャアーサナ。基本の片脚立ちでバランス感覚や必要な筋力を養えます。次に挑戦したいのは水曜朝のクラスではよく行うガルーダアーサナ。片脚チェアポーズを行うための集中力を向上させる作用があります。まだアーサナメモでは登場していないのでそのうち紹介しますね。

お尻のストレッチ(特に股関節外旋筋のストレッチ)に良いのは鳩のポーズの土台やベイビークレイドル、アグニスタンバアーサナなどです。いずれもまだブログでは紹介していませんのでそのうち。クラスではどれもちょいちょい登場します。

上記のものでもそれ以外でも自分の好きな方法でいいのでバランス感覚とお尻の柔軟性を高めていくと片脚チェアポーズはできるようになります。アナ骨では写真のように手を上げたところからゆっくりと床に手を下ろします。お腹と腿が近づくことでお尻のストレッチが更に深まりますよ。

このアーサナは個人的にとても気に入っています。元々僕は股関節外旋が苦手なのでこれをやった後はだいぶ下半身の調子が上がります。ぜひ試して変化を観察してみてください。

アーサナメモvol.24

ウトゥカタアーサナ(チェアポーズ)

2019/12/19

昨晩は寝ている時に次男が何度も体の上に乗ってきたので全く眠れませんでした。。疲れがとれずへとへとです。睡眠は大事ですね。

今日はそんな元気のない状態を一気に回復させるアーサナ、ウトゥカタアーサナの紹介です。

RSYのレッスンでもしょっちゅう出てくる力強いアーサナですが、考えてみればこの下半身の使い方は様々なスポーツ、武道、健康法などで見られます。相撲、テニスの構え、スキーの滑走、ジャンプ動作の直前、気功の姿勢などなど数え上げたらきりがありません。人間の基本動作であり理にかなった姿勢なのですね。

下半身の力をバランスよく強化し全身のエネルギーを活性化させます。また重力に対抗する上半身の力も鍛えます。単体で十分な効果のあるアーサナですのでポイントを整理して行ってみましょう。

メモ

・足幅は色々なパターンがある。(写真は骨盤幅。バランス強化のため足を揃えるバージョンもある。)

・とにかく股関節の引き込みが大事。膝を爪先より前に出すのではなくお尻を後ろに引く。

※ただしバランスが大事。反り腰になりすぎる人はお腹に力を入れて骨盤を後傾方向に調整。腰が丸まる人は腰と背中の力を強くし骨盤前傾方向へ調整。

・膝は爪先と同じ方向に向ける。

・膝の曲げ具合(お尻の高さ)で負荷を調整。深い方が負荷が高い。

・腕は上半身の延長線上に伸ばす。写真は手を肩の幅に開いたタイプ。頭上で合掌して目線を親指に持ってくるタイプもあり。(こっちの方が負荷が高い。)

手足の冷えやすい今の時期に特にオススメのアーサナです。体力が少なくて常に元気がないなぁ…という方にもとても効果があります。足幅やお尻の高さで負荷は調整できますのでぜひ自分に合ったやり方を見つけて試してみてくださいね。

超想像力

2019/12/17

12月も後半に入り寒い日が増えてきました。僕はしょっちゅうプールに入っている(しかもほとんど泳がない)ので寒さを感じることがみなさんより多いかもしれません。厳しい季節です。夜プールに入った後目黒川沿いを歩く時なんかは体の芯からの冷えを感じます。

そんな時に役に立つのが想像力。

どういうことかと言うと、どうもないのですが、とにかく想像するのです。真夏の炎天下を。湿気にまみれた東京の夏のアスファルトの上を歩く自分を。

するとどうでしょう。厳しい冬の風が夕涼みの縁側で風鈴を鳴らすような爽やかな微風に変わるのです。(言い過ぎかな。。)ともかく具体的なイメージを持つだけで体は熱くなり風を感じる温度も違ってきます。夏場は逆に真冬のイメージを浮かべて暑さを凌いでました。(それでも死ぬほど暑かったですが…)真逆の季節のことを想像するのは楽しくもあります。

なんと便利な想像力。なんと便利な脳機能。このことは他にもたくさんのことに応用できますよ。

折り紙瞑想

2019/12/16

こんにちは。長男の跳び膝蹴りを左頬に受けて顎の調子がおかしい相島虹季です。

先日うちの長男はヨガ教室によく来るS君から誕生日プレゼントをもらいました。それは折り紙で作ったタルボサウルス。S君は息子からのリクエストに応えて慣れない折り紙を一生懸命折ってくれたようです。

折り紙と言えば、折り紙瞑想というのをヨガインストラクター養成講座でやったことがあります。方法は簡単、折り紙を折るだけ。その時は確か蓮の花を折りました。手を動かしながら一つのことに集中することで他の雑念を頭から追い出してしまいます。なので折り方が頭に入っているシンプルなものの方が瞑想に向いているのだと思います。S君が折ったタルボサウルスは初めてできっと頭を悩ませながら折ったので瞑想にはならなかったでしょう。誰もが知ってる鶴なんかは良いかもしれませんね。千羽鶴でも折れば十分な瞑想になるかもしれません。(もしくは疲労でやられます。)

他にも塗り絵瞑想なんていうのもやったことがあります。ほとんど思考を介さずに集中できるのがいいですね。

座ってやる瞑想だけが全てではないので自分に合う方法を試してみると面白いかもしれません。エネルギーが溜まって疲労がとれたり集中力が上がったりしますよ。僕は一時ろうそくの火をひたすら見つめる瞑想にハマっていました。(火事にだけは気をつけてください。)

まあ一番集中しやすいのは日常と隔離されたヨガクラスの時間かもしれません。アーサナをとる時には自分の呼吸や自分の内側(もしくは外側)に意識を集中してみてくださいね。

心のままに

2019/12/15

最近は心のままに行動できることが多くなってきたように感じる。頭で考えて行動するのではなく心の声を聞く。もちろん頭の中にある知識や経験は前提としてあるが、心で感じた通りに行動すると思わぬ収穫があったりする。

まだ心の声を無視してしまうことは多々あるけれど、無視したことに気づいているという点も前とは違う。ヨガを始めてまず身体に変化が出て、その後自分の心の動きもだんだんわかるようになってきた。

色々な流れの良い今日この頃。

赤ん坊が先生。

…たまに常体の文章を書きたくなるのはなぜでしょう。心の声…⁇

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以