- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

パークコアトレ

2019/11/04

今朝もいつも通り5時40分にパークヨガを開始しました。…が、昨晩の雨で地面が濡れていてめちゃくちゃ冷たい。そして気温も低い。なので今日はいつも行っているアシュタンガヨガではなくてアナ骨の内容に切り替えました。股関節周りの大きな筋肉を一気に使うので身体が温まります。やっぱりキツいけど効くなぁと思いながら一連の流れを行いました。

いつものアシュタンガよりも早く終わってしまったので今日は久々にコアトレでしようと7時前にはよみうりランド前の公園を後にしてスタジオLinoの近くの吉方公園への向かいました。(結局また公園^^;)

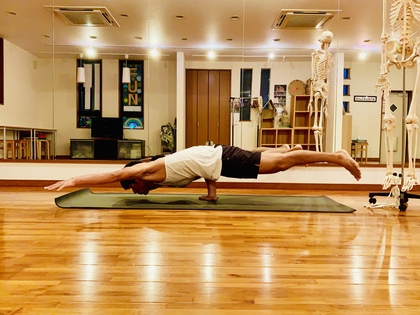

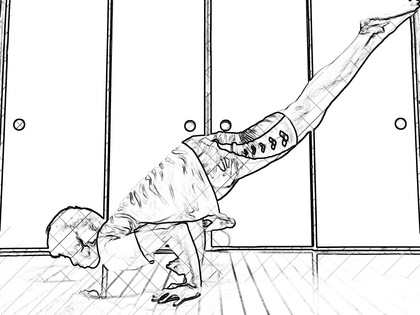

そこで練習したのがヒューマンフラッグというトレーニング。(写真のもの)吉方公園にはこのヒューマンフラッグをやるのにちょうどいいジャングルジムのようなものがあるのです。持ち手に力が入りやすい構造になっています。(別にヒューマンフラッグ用に作られたわけではないですが…)

体を地面に水平に保たなければならないのですが、これが見た目以上にきついのです。腹斜筋、腹直筋、三角筋、広背筋を始めとした上半身の筋肉を総動員しないとキープできません。半年ほどこういったトレーニングをしていなかったので今日は2秒のキープが限界でした。(写真はその2秒の間にS君に撮ってもらいました。)だんだんと体を慣らしていって10秒くらいのキープができればいいなと思います。

こういったヨガ以外のプラスアルファのトレーニングも取り入れてみると逆転やアームバランスなどがやりやすくなります。継続してやっていくかどうかは迷うところですが、ヨガとは違う感覚の面白さがあります。

でも久々に負荷の高いことをやったので今は腹筋が完全に崩壊しています…

あ、あと写真の顔がなぜパンダかというと、力み過ぎて呼吸が止まり窒息しそうな顔をしていたのでパンダで隠させていただきました(笑)

補助輪外し

2019/11/03

昨日もアナ骨×アームバランスPartⅡで紹介したようにヨガベルトという補助具を使ってアームバランスを練習しました。先週に引き続き二週連続での練習です。だいぶ前の補助輪のブログでも書いたように、補助は頼り過ぎずうまく使うことで成長を一気に高めるものになり得ます。

今回の補助具はベルトですが、想像以上にみなさんうまく使えていて驚いています。肘上に巻くベルトの長さもあーでもないこーでもないと参加者同士で微調整し自分にちょうどいいサイズを見つけています。

そしてまずはベルトを使って足を浮かせてみる。

慣れたらベルトを外して同じ感覚でチャレンジ。

あれ…浮いた…!!(写真)

いつの間にか補助なしでもバランスがとれていました。補助を上手に使えた良い例ですね。

でも浮かなくても焦らずに。成長には個人差がありますので足が浮かなくても手で地面を押していれば上半身にも良い変化が生まれます。

自分の歩みのはやさを見つけてコツコツ練習しましょう。

落穂拾い

2019/11/02

秋晴れ。しかも暖かい。休みだったらずっと外に出ていたい天気です。落穂拾いでもしたい気分です。

今日のブログは「落穂拾い」。秋に合うようなタイトルですが、別に僕が農作業の体験をした話ではありません。今日は身体に対する関心や見方の変化の話です。

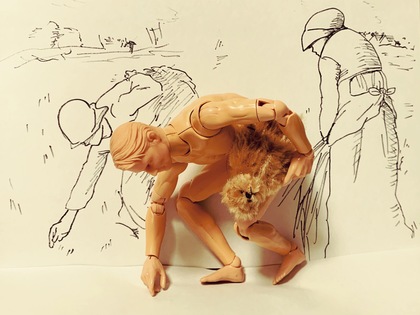

先日、レッスン終了後に参加者の方が美術館に行った時のことを話してくれました。その方はミレーの「落穂拾い」を鑑賞している時に気づいたそうです。

画中の落穂拾いをしている女性が股関節をうまく使えていることに。

そしてその女性は腰痛に悩まないであろうことに。

なかなか美術作品をそういう目で見る人はいないかもしれませんね。マニアックな見方です。どんな絵画だったかなと僕もネットで画像検索をしてみました。すると確かに股関節と膝関節を上手く屈曲して腰が丸まらない姿勢をとっています。

この「落穂拾い」や様々なスポーツの姿勢がアナ骨の姿勢に似ているなんて話を聞きますが、それもそのはず、アナ骨は別に特別な動きをしているわけではないのです。人間の身体の構造に合わせて大切な筋肉を使えるように、また腰や膝を痛めないように働きかけています。ですのでトップアスリートがする瞬間瞬間の動きに似ていたりするのです。「落穂拾い」をする人だって自分の人生がかかっていますから身体を痛めない動きを選択するはずです。

こういった動きはスポーツだけでなく日常においてとても大切になってきます。「洗い物や歯磨きをする時の姿勢を気をつけるようになりました」「仕事中の姿勢も変わりました」なんて話もけっこう聞きます。

自分が実際に動くことで身体に対する関心が上がり、今まで当たり前になんとなく見てきたモノへの「診方」も変わる。良い変化だと思います。

少々マニアックですが…

アーシング×夜間頻尿×三文

2019/11/01

今日は僕の周りでアーシングを始めた人の変化をちらっと紹介します。もちろん効果には個人差がありますのでご参考程度に。

外の土の上、もしくは自宅でアーシングマットの上に足を置くとほとんどの方が足裏に温かさを感じたようです。特に最初の1回目の感覚が強く、初回以降は何も感じなくなる場合も多いようです。

睡眠にはかなり変化があるようで、僕の子ども達の睡眠はアーシングシーツがあるのとないのとでは全然違います。夜中に起きる回数が減り夜泣きの確率も明らかに減りました。

少し前に両親の家にアーシングマットを一つプレゼントしたのですが、僕の父がアーシングマットを足元に敷いて寝たところ夜中にトイレに起きなくなったそうです。それまでは夜中に2〜3回トイレに起きていたそうです。(夜間頻尿ですね。運動不足なのでアナ骨でもして骨盤底筋や下半身全体を鍛えた方が良いように思いますが。)先日マットを敷き忘れて眠ってしまった時にはやはりトイレに2回起きたそうです。

またパソコン作業が多い方がデスクの足元にマットを置いたら目の疲れや腰痛がかなり軽減したそうです。

あとはアーシングマットを飼っている犬が気に入っているなんて話も聞きました。

効果があってもあまりなくても気軽にできる方法ですので、興味のある方はぜひお試しください。

毎週月曜日早朝5時40分開始のパークヨガも参加者が1人増えそうです。今日ヨガ教室で「たぶん行きます」との確約(?)をいただきました。まあこの朝ヨガもタダですし、ヨガせずとも芝生の上でゴロンとしているだけでアーシング効果もあるかもしれませんし損はないと思います。でも「早起きはなぁ…」なんて思っている方にこの言葉を贈ります。

早起きは三文の徳(得)

アーシング感想

2019/10/31

ハロウィーンですね。渋谷は今日も警察官が歩き回っています。バーガーキング店内にはゾンビがいたりと異様な雰囲気です。ファミチキの袋の仮装をしている人も見かけました。もはや顔も見えません。

楽しいハロウィーンはさておき、今日は僕のアーシング体験記です。まあ効果には個人差があるものですのでほんのご参考までに。

まずはアーシングの方法ですが、僕の場合は家でアーシングマットを使用しました。外の公園で裸足になる、というのも考えましたがあまり頻繁に時間がとれないのと人目が気になるという理由でやめました。(今は毎週月曜日に外ヨガをしているわけですが…)

アマゾンで4千円弱でマットが購入できたのでそれを洗濯機の近くのコンセントのアースに繋ぎキッチンの流し台の前に置きました。流しの前に置いたのはアースがある場所が近かったのと洗い物をする時に効果があるといいなと思ったからです。(我が家のアースは洗濯機の近くと洗面所とトイレにだけありました。2階のコンセントには残念ながら一つもアースがついていませんでした。)

早速アーシングマットの上に乗ってみるとなんだかジンジン足の裏が温かくなってきました。なんだか良い感じだったのでそのまま20分ほどマットの上に突っ立っていると背中の上の方まで温まってきました。けっこう身体の状態が違うな、と思いながら更に数分経つと今度は頭の中が大きく揺れるような感覚(脳が波に揺られるような感覚)がありました。ひどい眩暈のようで驚きましたが不思議と嫌な感じはありませんでした。この揺れに関してはマットに初めて乗った日が最初で最後だったようで、この日以来感じていません。

そしてもう一つ驚いたのはアーシングマットに初めて乗った日の夜の眠りです。朝まで死んだようにぐっすりと深く眠れました。それまでも別に眠りの質が低いと思ってはいませんでしたが、アーシング後の眠りは全く違いました。疲労の回復具合はアーシングするのとしないのでは全然違うように思います。疲れて家に帰ってきてもアーシングマットの上で10分くらい横になると元気になってしまいます。そういえば昨日紹介した緑の本にもアスリートがアーシングを取り入れてパフォーマンスを上げているとのことが書いてありました。

今はアーシングマットとシーツを利用して体調の調整に役立てています。身体のバッテリーの充電器のような感覚ですね。乗ると元気が補充される感じです。

長くなるので今日はここら辺で終わりにします。書きたいこともたくさんあるのですが怪しい売り口上みたいになってしまいますので。

明日は僕の周りの人の体験にも少し触れてみます。まあ僕はかなり敏感な体質で身体が反応しやすいので上に書いてあることはあまり参考にしない方がいいかもしれませんね。でも足裏がジンジン温かく感じる人は多いみたいですよ。

あ、ところで今日知ったのですが、少し前にテレビで人気俳優の方がアーシングを紹介したみたいで今はアーシング製品が品薄みたいですね^^;

ではまた明日。

アーシングって何?

2019/10/30

良い天気の日です。アーシング日和です。今日は昨日に引き続きアーシングって何?という話です。

昨日の写真にあった本を参考にざっくりと説明をしようかなと思ったのですが、変な説明をしてしまうといけないのでアーシングについて簡単にわかりやすく解説しているウェブサイトのリンクを貼ります。(別に時間配分を間違えてブログを書く時間がなくなり面倒くさくなった、とかではないですよ(¬_¬))興味のある方は下記のページを見てみてください。

もっと詳しく知りたい方は昨日のブログの写真の本を読んでみてください。なかなか興味深い内容です。アマゾンへのリンクです。

人間も地球とは切っても切れない関係にある動物。絶縁体のゴム底の靴を履いた生活が長くなると様々な心身の不調が出てもおかしくないのかなと思います。

そういえばアーシングのことを書いていて思い出したことがあります。昔実家に置いてあった水木しげるの「原始さん」というマンガ。今考えてみると水木先生は現代の問題をだいぶ前から完璧に捉えていたのだなと思います。「原始さん」は何かの短編集のような本に収録されていた本当に短い作品だった気がします。(記憶が曖昧…)機会があればこちらの作品も読んでみてください。子どもながらに思うところがあったのを覚えています。

さて、明日はアーシングに関する僕自身の体験談でも書こうと思います。ヨガとも関係が深いものですので。アーシングヨガなんていうものもありますしね。

では。

アーシング(Earthing)

2019/10/29

今日も雨。雨の日が多いように思います。秋の空は読めないところがあります。こんな日は公園ヨガもできませんね。

ところで最近ブログでも何回か屋外でのヨガの話をしています。なぜ外でヨガをやるかというと、開放感があり精神的に気持ちがいいというのも理由の一つかもしれませんが、室内よりも身体に効果があるというのが一番の理由なのです。

アーシング(Earthing)という言葉を聞いたことがあるでしょうか?Earthは地球や大地の意。その名の通り身体の一部を地につけることです。グラウンディング(Grounding)とも言います。この概念は僕も最近身体にとても詳しいロルファーの方から教えてもらいました。このアーシングが外ヨガの効果に一役買っているようです。

「地に足をつける?それが何か?」という感じかもしれませんが、裸足で土の上なり芝生の上に立つ、もしくは身体の一部を地面に触れさせるだけで身体内部の状況は一変します。砂浜を裸足で歩いて気分が良くなったり身体が軽くなったりするのはこのアーシング効果だそうです。

月曜の朝のパークヨガもやはりアーシングの効果があるようで全く疲れを感じません。タオルを一枚敷いて行っていますが、絶縁体のゴムマットなどでなければ地面に直接触るのと同じくらい効果はあるようです。

まあ健康法的なものを紹介するのは少し気が引けるのですが、アーシングは費用もかからないですし知っておいて損はないかなという気がします。明日から数回写真の本を参考にしながらアーシングについて自分の体験も交えて書いていこうと思います。(本は借り物なのですが…偉そうにすいません^^;)

ではまた明日。

早朝パークヨガ

2019/10/28毎週月曜日の早朝公園ヨガ、今日も行って参りました。日に日に日の出の時刻が遅くなり5時40分のヨガ開始時にはまだかなりの暗さです。でもそれがいいのです。時間が経つにつれて明るくなる空。まさに太陽礼拝。気持ちの良い一日のスタートです。

とはいえ文字で説明してもなかなか雰囲気は伝わらないもの。ということで今朝はカメラを回してヨガをしてきました。動画を見て鳥の囀りを聴けばなんとなく雰囲気がわかっていただけると思います。ぜひぜひご覧ください。

問題はこれからの時期の服装。半袖半ズボンでのヨガは今日までかなと思います。今日も途中までは上着を着たままでした。温度調整は難しいですね。

では良い1週間を!

アナ骨×アームバランスPartⅡ

2019/10/26

昨日の寒い大雨とは打って変わって暖かい日でしたね。ものすごい温度差です。

今朝のアナ骨では一ヶ月ぶりにアームバランス(カウンディンニャアーサナ)の練習をしました。今回は補助具を使っての練習でした。(一ヶ月前のブログ→アナ骨×アームバランス)

方法としてはヨガベルトで肩幅くらいの輪っかを作り、そこに腕を通してチャトゥランガの要領で前に体重をかけていきます。ベルトを腕に巻くことで脇が締めやすくなるのと同時に胸をその上に乗せられるので体重が支えやすくなります。このベルトの補助があることで初めて足が床から離れた方もいらっしゃいました。(「浮いた!!」という声がスタジオに鳴り響きました。)補助ありでも足がフワッと浮くことで体重移動の感覚がつかめます。全員前回よりもだいぶ感じがつかめたように思います。

あとはベルトありでもなしでも繰り返し練習するだけ。だんだんと足の浮きをキープできるようになります。慣れてしまえば足を地につけたアーサナよりも楽にできますよ。浮く感覚も新鮮だと思います。

Let’s practice!!

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以