- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

自分で身体を動かすこと

2019/05/18

5月から始まったアナトミック骨盤ヨガも今日の朝で3回目となりました。初回体験でヨガ未経験の方も2名ご参加いただきました。

写真は今日のレッスンでも何回も登場したローランジのポーズです。いつか撮った写真がこれしかなかったので脚の幅などわかりづらいアングルですが、形を忘れてしまった方は参考までに。(本当は上半身は後ろ脚の延長線上に伸ばしたいのですが、ちょっと落ちてますね…)

アナトミック骨盤ヨガは骨盤周りの筋肉を強く働かせていくヨガとなります。普段あまり使わず弱くなって硬くなっている筋肉も目覚めさせて動かしていきます。ですので慣れていないとかなりのきつさがあると思うのですが、その分効果があります。

ただ「きつさ=効果」ではないのでがむしゃらに身体を動かせばいいわけではないのですね。使うべき筋肉、動かすべき関節というのが瞬間瞬間に存在するので「どう自分の身体を動かすのか?」という点が大切になってきます。アナ骨はゆっくりした動きで行っていくので動きの正確さを上げるという点ではヨガ未経験の方にもやりやすい内容だと思います。使うべきところを間違っても修正がききますので。

そしてなぜ効果が出やすいかというと、身体の悩みや不調に関しては運動不足が原因のことが多いからです。何をもって運動不足というかは難しい問題ではありますが。普段何かスポーツなどをされている方でも筋肉の部位によって強さや硬さにアンバランスが起きて不調をきたす方も多いです。

「運動不足」の言葉の定義は置いておくとして、ともかく何かの問題の原因が運動不足だった場合、自分で身体を動かして身体レベルを上げていくしか根本的な解決がないのです。運動不足が原因という前提の話なので当たり前のことですけどね。その他の手段でも悩みや不調の解消に関して有効なものはたくさんあるのですが、原因の解消にはなりません。

やはり自分の身体を自分で使うことが大事になってきます。自分の意思とは別に筋肉を動かす電気刺激などの話はまた別の機会にしていこうと思います。なぜ筋肉の強化や柔軟性向上が不調の改善につながるかもレッスン中などに少しずつ伝えていこうと思います。

明日のブログでは今朝のレッスン後に質問のあった「脂肪燃焼」について少し触れていこうと思います。

アーサナの要素

2019/05/17

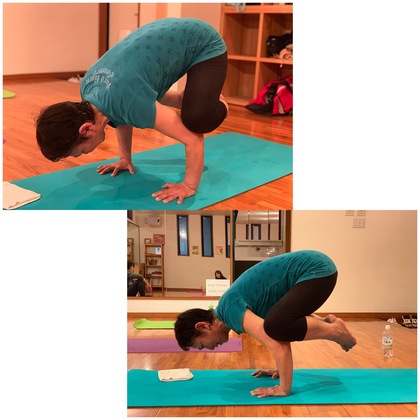

今回の写真は水曜夜のRoot Yoga Coreで行ったバカアーサナというポーズ。実践しているのは参加者の60代の女性です。

この方は去年の秋頃からRSYでヨガを始めて今は週2回通っているのですが、当初と比べると体型や雰囲気がだいぶ変わってきたように思います。初めたての頃は未経験でしたので片足立ちが安定しなかったり、アーサナのポイントがなかなかつかめなかったりしていました。しかし徐々に基本的なアーサナや呼吸法を練習し、だんだんと身体機能が上がってきました。すると写真のような少し要素の多いものも自然と出来るようになってきたのです。

写真のバカアーサナに必要な要素をざっと見ていくと、

・膝を胸方向に引きつける力(股関節を屈曲する腸腰筋などの力)

・お腹を縮めて体幹を安定させる力

・手首の強さ、柔軟性

・肩の前側(三角筋前部)、上腕三頭筋の筋力

・肩甲骨を外側に開く力(前鋸筋)

・重心を調整する感覚(深部感覚)

などが必要になってきます。

もちろんやっている本人が上記のようなことを考えながら行っているわけではなく、身体が自然に上記のような要素を満たしています。基本的なアーサナを練習する中で一つ一つ身体にとって大事な材料がそろっていくのです。材料さえそろってしまえばバカアーサナのような初心者には一見ハードルが高そうなアーサナでも意外とできてしまいます。自分が出来ることが一つ一つ増えるとそれを組み合わせてより複雑なものもできるようになるのですね。

レッスンでは特に要素が少なく基本的なアーサナを大切にしています。要素が少ないものほど集中して取り組め効果が高いからです。そういった基本アーサナができてきた上で少し複雑なものにも挑戦してみる。慣れてくると自分の頭の中に目的地にたどり着くための地図のようなものが出来てきます。「今自分にはこれが足りないからこのアーサナを練習してみよう。そうすれば難しそうに見えるあのアーサナもできるかも。」などといった形で。そういう取り組み方もおもしろいのではないでしょうか。そうこうするうちに気づいたら身体の調子が上がったり体型が変わったりしてきます。

楽しみながらの「挑戦」は心身を変える強力なモチベーションになるような気がします。

アーサナの範囲

2019/05/16

ヨガのアーサナ(ポーズ)にはそれぞれ名前がついています。レッスン中はサンスクリット語だったり英語だったり日本語で言ってみたりしていますが、ともかく一つのアーサナに一つの名前がついています。

アーサナだけでなく、名前がついているもの全てにそのものが持つ概念があります。名前をつけることで他のものの概念との区別をつけています。固有名詞でないかぎりはその概念にはある程度の範囲があり、その範囲内のものがその名前で呼ばれます。

ヨガのアーサナも名前がついている以上はそのアーサナの概念の範囲があります。ですのでその範囲から外れてしまうとそのアーサナとは呼べなくなってしまいます。

アーサナの概念の中の要素には優先順位が確実に存在すると思います。そのアーサナであるために必要な優先順位の高い要素がいくつかあります。いくつあるかはアーサナによってまちまちだと思いますが、アーサナをとる上では最低限の要素を満たすことが必要となります。

最低限の要素を満たすことでそのアーサナが持つ心身への効果が引き出されます。その上で優先順位の低い要素まで満たすことで+αの効果も生まれてくるかもしれません。

ただ最初から全ての要素を満たそうとすると頭がいっぱいになり身体の動きが鈍くなりがちです。なので優先順位。そのアーサナの一番広い土台の部分から攻めていきます。

それぞれのアーサナの概念と優先順位を念頭に置くことでアーサナがシンプルにとらえられるようになります。アーサナ以外のことでも本質が見えやすくなります。

金曜日のRoot Yoga Fix~地に足を根ざす静のヨガ~の後半部分では毎回一つのアーサナを練習します。概念を明確にして優先順位をとらえます。アーサナを深めたい方には最適なクラスになると思います。

ではまた次回のブログで。

骨っちゃん(仮)

2019/05/15

先週届いた骨格標本、今日のRoot Yoga Moveでも活用しました。誰の身体の中にでもある骨格を病院や理科室などで何度も見たことはあるとは思いますが、自分の身体の動きに結びつけて観察することはほとんどないと思います。

目の前で身体の構造を見て触れていくことで今まで曖昧だった身体のイメージが鮮明になり、ヨガの動きも正確さを増していきます。それぞれのアーサナにはそれぞれのポイントがあります。アーサナの話は次回にしますが、骨や筋肉の構造を頭の中に具体化することが身体の機能向上に役立ってくるように思います。

ところでこの骨格標本、現在名前を募集していまして何人かの方からかアイデアをいただきました。今のところ自分の中では以下の順位です。

1. 骨っちゃん(こっちゃん)

2. レインボーン

3. 骨太郎

4. ボブ

5. 骨しっかりし太郎

6. 100年寝太郎

7. オジー・オズボーン

今のところは「骨っちゃん」が覚えやすく呼びやすいので最有力候補となっています。

あと一週間くらいは募集していますのでもし他に良い案がありそうでしたらお教えください。

集中力の保てる座り方~その2~

2019/05/14

昨日は「座る時に集中力を保つには骨盤を立てて座りたいけど、そもそも骨盤を立てるだけでも集中力が必要だ。」という話でした。

そう、身体の機能性が高くない状態で骨盤を立てたまま何時間も座ってるなんてことはそもそも出来ないのです。人は立ったり座ったりしている時に重力に対して脚の筋肉や背中の筋肉を使っています。骨盤を後ろに倒して腰を丸めて休めてしまった方が楽は楽なのです。でもずっとその姿勢だと頭がボーッとしてきます。

どうしたらいいのでしょうか?

骨盤を立てる力をつけていきましょう。一段階身体のレベルを上げます。力がつくと座った時に苦もなく骨盤が立ち背骨のS字を保てるようになります。

具体的な方法としては股関節から身体を曲げる前屈のような運動をしていきます。脚の付け根の奥深く(腸腰筋)から身体を使えるように訓練します。写真のようにお尻を突き出した形のものでもかまいません。ポイントは腰をまっすぐ(もしくはやや反り気味)に保って長くキープすること。骨盤を立てるのに重要な筋肉を強化していきます。ヨガではそもそもこのような動きがとても多いですね。ダウンドッグ、チェアポーズ、前屈系のアーサナなど。

許される環境であれば、ずっと同じ姿勢で座っているのではなくて20〜30分に一回こういった運動を入れていきます。繰り返している内にだんだんと長く座れるようになってきます。

もしくは固定されたイスではなく、バランスボールやバランスディスクのような不安定な土台に座る。そうすることで骨盤の前傾や後傾が細かく繰り返され血流もスムーズになってきます。必要な筋肉もついてきます。普通のイスに座る場合でもヨガのキャット&カウのように骨盤や背骨をたまに動かしてみると集中力は変わってくると思います。

とにかく骨盤を立ててキープする力がないうちは自分で動きをつくって必要な筋肉を使っていくのがポイントとなってきます。

じっとしてなければならないような雰囲気の学校の授業などでは実践しづらいかもしれませんが、家で宿題をやる時などは合間に身体を動かすことが集中力アップにつながります。座り姿勢の問題だけでなく身体の中で分泌される物質などの問題もあると思いますが。

ぜひお子様の勉強やご自身の仕事や趣味などに生かしてみてください。

集中力が保てる座り方~その1~

2019/05/13

今日のブログは昨日のHIP JOY YOGAが終わった後に聞かれたことに関してです。

「子供が勉強する時、イスに座らせた方がいいのか、床の方がいいのか?」

集中力を保ったり勉強の効率を上げるためにはどのような座り方がいいのかという内容ですが、結論としては、どちらでもいいと思います。ただいずれにしても座り方のポイントがあります。

それは座面に対して骨盤を立てること。もしくは腰椎(腰の部分にある背骨)を丸めないことです。

もともと人間の背骨には緩やかなカーブがあります。そのカーブは腰の部分では前に反っています。腰を丸めて(骨盤を後ろに倒して)座ってしまうと自然なカーブを壊してしまい、背中から頭への血流が悪くなってしまったり内臓の位置が股関節方向へ下がってしまったりします。

結果的に全体の血やリンパの流れを阻害することで集中力の低下や肩こり、猫背の原因となります。子供の勉強の際にはそれが他の事へと気を散らせる要因となります。

ですのでイスでも床でも骨盤はなるべく後ろに倒れないように座りたいのです。

ただそもそも骨盤を立て続けること自体が集中力を要するし、腸腰筋の力などが不足しているととても難しいことなのです。ヨガでも骨盤を立ててしっかり座り瞑想をしていくためにアーサナを練習して身体機能を高めるくらいですからね。

では長時間しっかりと座れるだけの体力がない場合はどうしたらいいのか?集中して勉強したり作業することを諦めなければならないのでしょうか?

いくらでもやりようはあると思います。

長くなってしまうので続きはまた明日書こうと思います。

骨格標本

2019/05/12

ずっと導入したかった骨格標本がついに届きました。ありがたいことにスタジオに置かせてもらえることになったので今日HIP JOY YOGAのレッスン前に組み立てました。本当は標本の写真をここでアップしようと思っていたのですが撮り忘れてしまいました...

ヨガは骨や筋肉の構造を知らなくてももちろんできます。深部感覚が鋭い人は自分の中の感覚を探るだけでアーサナも深まります。しかし多くの場合、身体の構造を少しでも知っていた方が自分を知ることにもつながりヨガも深まっていくように思います。

その一つの手段が解剖学。そして骨格標本はそれを知るための一つのツールです。

今まであまり知らなかった自分の中の構造を実際に見て触れることにより、身体の動かし方の意識が変わることもあります。

今日も身体を動かす前にお尻の筋肉などの位置を骨格標本で見ていきました。

そしてレッスン最後のシャヴァーサナの時、ふっと横を見てみると....暗闇の中に立つ白い影...!!

骨格標本を横に置いたままだったことを忘れていました^^; 心臓が止まるところでした。

そして骨格標本の名前を募集しています。何か良い案がありましたらぜひ教えてくださいね。

動き出すタイミング

2019/05/11

今朝は2回目のアナトミック骨盤ヨガでした。朝早くからのご参加ありがとうございました。今回もほとんどの方がアナ骨初体験でした。(2回目なので当然ですが。。)みなさん最後まで自分の身体をしっかり使えていたように思います。

さて、人が何かを新しく始める時は、勇気やエネルギーが必要だったりします。一歩踏み出せることでその事柄は当たり前に定着してくるのですが、発進する時の力は自分で生み出さなければなりません。

何かを始めるか、始めないかを考える時に「いつ」始めるかどうかというのが1つの大事なポイントになってくると思います。「今」なのか「1ヶ月後」なのか「いつか」なのか。何かを始めたいエネルギーがわいてきて「今」始めたり、「1ヶ月後」に始める計画を立ててみたり。すっと自然に始められる物事の場合はあまり考える必要はないと思います。流れに身を任せればうまくいく。

自分にとって少しハードルが高い物事の場合、人は迷います。

自分の立ち位置を考えてみます。自分の心と身体の状態をとらえます。時間が解決することとしないことを区別します。例えば今自分が(身体に関しても心に関しても)風邪を引いていたり怪我をしている状態であれば「待つ」ことで自分の状態が回復します。回復した後に自然なエネルギーが湧いてくるかもしれません。

しかし風邪やケガのような状態でもそれが自分の一部として根づいてしまっている場合、時間をかけて待っていても自分の状態は回復しません。むしろ肉体的には日々年をとっていくので動き出す力はだんだんと落ちて行きます。当たり前ですが「今」が1番若いのですね。目の前のハードルが高くても「今」が一番飛びやすい時期。

何かを始める時、この自分の立ち位置をとらえてスタートのタイミングをはかります。自然に身を任せるのか、少し無理をしてでもスタートを切るのか。その後流れに乗れるかどうかは実際に試してみないとわからないところでもあります。

まずは自分を客観的に見直してみる。単純なことですが、何かに迷った時の1つの有効な手段だと思います。

意外と身体を使う「地に足ヨガ」

2019/05/10

今日はRoot Yoga Fix~地に足を根ざす静のヨガ~の日でした。今回のレッスンも体験でご参加の方もいらっしゃいました。

このRoot Yoga Fix、他のレッスンよりも動きが少なく運動量も少なめなのですが、身体の安定感を深める大事な部分をじっくり使っていきます。普段何気なく行っているダウンドッグなどの基本アーサナも工夫を加えて身体に効かせるように動かします。かなり刺激を与えられたのではないでしょうか。見た目が地味なものほど要素が少ない分、ある一定の部分における効果が出やすくなります。

来週からはヴィーラバドラーサナやトリコナーサナなどの基本のアーサナを週替わりで練習していこうと思います。

ところで明日の朝はアナトミック骨盤ヨガの2回目です。自分と深く向き合える(向き合わざるを得ない)ヨガ。終わった後は何かしらの変化があると思います。朝が苦手な方も目覚まし時計をセットしてぜひご参加ください。土曜の朝から身体を動かすと気持ちいいですよ。

それと明日の朝は新聞折り込みでRSYのチラシが入る予定です。片面印刷なので見終わったら裏面がメモ用紙になる構造です。ご活用ください笑

地に足をつける

2019/05/09

Root Yoga Fixのテーマにもなっている「地に足をつける」という言葉、なんだかイメージが難しいかもしれません。

「地に足」という表現は精神的な側面を表すことが多く、「地に足がついている」というのは考えがしっかりと安定していて物事を冷静に進められるような状態を示します。自分の力を把握して物事を客観的に見られるような力ですね。対して「地に足がついていない」状態は、文字通りどこか浮き足立っている、なんとなくふわふわしていて自分自身を把握できていない状態というところでしょうか。

この「地に足」という人の精神状態や生き方を表すような言葉、人の肉体面にもそのままリンクしているようにも思います。とはいっても実際「地に足がついていない」人の足が空中浮遊のようにふわふわ浮いているわけではないのですが、足裏が地面につく感覚などは人によってだいぶ違うはずです。

ここからは自分の経験に基づく感覚の話なのでほんの少しの参考までに。

ヨガを始めてから、足裏が地面につく感覚がかなり変化してきました。表現するのは難しいのですが、足裏が地面に吸い付くような感覚です。しっかりと地面に立っているという感覚。しかしおもしろいのは扁平足気味だった足裏にアーチができてきたので、実際に地面に触れる足裏の面積は減少しているのです。にもかかわらずちゃんと足が地面を押している。そしてしっかり押しているのに足裏や脚全体は軽く感じます。階段をのぼる時も足裏が強く地面をとらえられるのに脚は軽くエネルギッシュ。感覚の話なのでわかりづらいかもしれませんが自分としては嬉しい変化です。

「地に足がつく」感覚が一番わかりやすいアーサナはおそらくタダーサナ(山のポーズ)だと思います。一見ただ立っているだけに見えるヨガの基本アーサナです。ヨガを続けているとこのタダーサナの足裏の感覚が一番変わっていくと思います。

そして実際に「地に足がつく」感覚がついてくると精神面でも「地に足がついてくる」ように思います。タダーサナの感覚が良い時は頭の中も落ち着いていて自己分析も冷静にできます。その状態が定着すれば日常的に「地に足がついた」生き方ができるのではないでしょうか。

もちろん「地に足がついていない」状態を楽しむという選択肢もあります。その辺は自分のチョイスだと思います。

でもヨガをやっていてもいなくても「地に足」の感覚を感じることはおもしろいと思いますよ。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以