RSYブログ

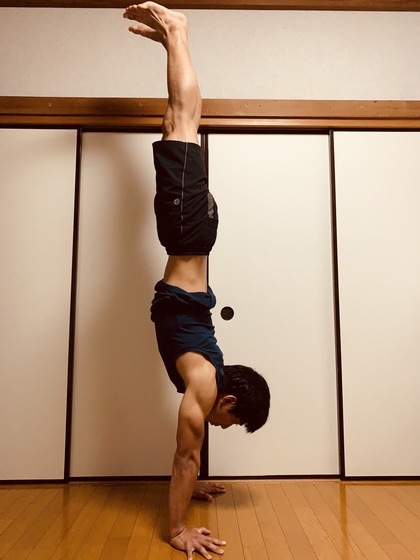

極楽鳥

2019/06/24

昨日の夜はHIP JOY YOGAのレッスンでした。

このクラスでは通常基本的なアーサナの組み合わせでお尻を刺激し股関節周りの機能性を上げていくのですが、先週と昨日はレッスンの最後に少し難しめのアーサナを行ってみました。

そのアーサナは"スヴァルガ ドゥヴィジャアーサナ”「極楽鳥のポーズ」。

なぜ難しめなのかというと、抑えるべき要素の数が少し多いから。股関節周りの筋力と柔軟性、肩周りの筋力と柔軟性、バランス感覚(特に足裏とお尻で調整する力)などが必要になってきます。

最近はHIP JOY YOGAに参加いただいている方の股関節の動きが良くなってきたので、もしかしたらと思い試しにやってみたらけっこう良い感じでできていました。背中の後ろで腕をつかむことも慣れていなかったはずなのですが、今まで繰り返し行ってきた他のアーサナの影響で肩周り(肩甲上腕関節、胸鎖関節)の動きが良くなって手が届くようになっています。軸足で支えるバランスも良くなっていて多少ぐらつくものの片足で立てていた方が多かったように思います。

身体の中で特に大切な股関節と肩関節を使うこのアーサナ、あと何週かは練習していこうと思います。自分の成長を感じてみてください。

ちなみに極楽鳥はニューギニア辺りに生息するフウチョウの仲間のこと。鮮やかな体色や変わった形の羽根、ユニークな求愛のダンスで知られます。そんな極楽鳥のようなアーサナをとれるようになりたいものですね。(僕はまだ脚が伸びきりません...写真はウォーミングアップなしで撮ったので上半身もねじれてしまっています^^;)

アーサナメモvol.2

タダアーサナ

2019/06/16

2回目のアーサナメモはタダアーサナというアーサナ。日本語では「山のポーズ」と呼びます。

前回のアドー・ムカ・ヴリクシャアーサナと重力に対して垂直に立つという共通点がありますが、体の向きが上下逆さまのため力の使い方が異なる部分もあります。タダアーサナは全てのアーサナの基本になるものですので、このアーサナがしっかりしてくると他のどんなアーサナでも安定してとれるようになってきます。

シンプルなだけに奥が深く、難しいアーサナでもあると思います。

メモ

・とにかく足裏の感覚を大切にしたいアーサナ。

・足裏の親指の付け根、小指の付け根、かかとの外側、かかとの内側の4点に均等に体重をのせる。

・骨盤底は60〜70%くらいの力で締めると足裏で地面を押す感覚が良くなる。

・内ももは軽く引き締めるか緩めるかで感覚はずいぶん変わるが、どちらが良いかわからない。

・おへそも軽く背骨の方へ近づけてお腹を締める。ガチガチには固めない。

・呼吸をする時に肩を上下させず肋骨の間を開閉させる。

・視線を安定させることで身体も安定させる。

・タダアーサナが安定するとハンドスタンドも安定する。

・足幅によって安定感が変わる。(今回は骨盤幅。アシュタンガは足をそろえる。)

上のものはあくまで現時点での僕個人のメモですので本当にちょっとした参考までに。半年後には書いてることが変わってるかもしれません。タダアーサナは身体の状態で感覚の変化がわかりやすいアーサナですので呼吸と足裏を大切にしつつ研究してみてください。

前後開脚〜ハヌマーンアーサナ〜

2019/06/15

今朝は雨の降る中のアナトミック骨盤ヨガでした。

レッスン開始前にS君という参加者がマットの上で前後開脚を練習していました。かなり股関節が柔らかい方なのであと少しでお尻が床につきそうです。それを見て他の参加者の話題も前後開脚に移っていきました。やはり前後開脚は憧れのアーサナの一つのようで、でもそれと同時にとても難しいイメージがあるようです。(生まれつき身体の柔らかい人しかできないようなイメージ)

ただこのアーサナは割と単純な動きで、主に必要なのは前に伸ばしている脚の裏の柔軟性と後ろ脚の股関節の前を通る筋肉(腸腰筋を始めとした筋肉)の柔軟性です。その要素がそろってしまえば思ったほど難しくなく前後開脚を行えます。

アナ骨では骨盤を前傾させる動きが基本になってくるので、もも裏の柔軟性は格段に上がります。またローランジからの後屈では腸腰筋や大腿直筋などの前側のストレッチが行われます。

(やり方のわからない方は後屈のポイント〜土台編〜を参考にしてください。)ですので前後開脚のための要素はアナ骨をやるだけでも揃ってきます。またただのストレッチとは異なるのは、自分の身体の内側から熱を発することで筋肉も無理なく伸びること。熱がない状態の無理なストレッチは筋肉を痛めやすいのです。

そんな感じで股関節の柔軟性アップにも効果のあるアナ骨ですが、レッスン後に先ほどのS君が前後開脚を試してみると、べったりお尻が床についていました。(あとはこれを繰り返していけば骨盤が完全に正面を向いて立った状態にまでなってくると思います。)他の参加者の方も試していましたが、レッスンが始まる前とは別次元の開き方をしていました。そもそも前後開脚自体やったことのない方もかなりいい所まで開けていたように思います。

ちなみに前後開脚はヨガでは"ハヌマーンアーサナ"「猿神のポーズ」という名前がついていて、インドの神話に登場するハヌマーンを模したアーサナです。なんだか名前もかっこいいですね。

身体の使い方がわかるとできるようになるアーサナですので、挑戦してみたい方はポイントをおさえてコツコツと材料をそろえてみてください。

アーサナメモvol.1

アドー・ムカ・ヴリクシャアーサナ

2019/06/11

今日は雨だと思っていたら晴れましたね。過ごしやすい気候です。

タイトルにあるように、アーサナに関して気づいたポイントのメモを取ることにしました。ただこれは自分が気づいたことの再確認のためのメモなので主観的な感覚に基づいたものが多いです。自分の身体のレベルによっても感じるところは違うと思うのであまり参考にしないでください。

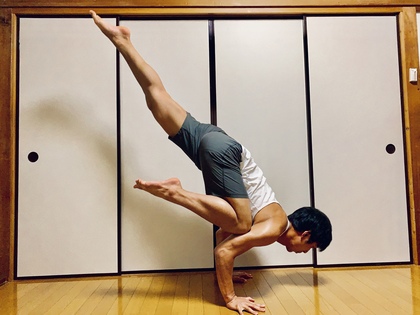

一回目の今日は全身の感覚が大事になるアーサナ、「アドー・ムカ・ヴリクシャアーサナ」です。ハンドスタンドですね。

メモ

・足が浮いていても足裏を地面につけてるような感覚が大事。タダーサナと同じような感じ。

・手も指先まで力を入れているけれどお腹の使い方と足裏の感覚が良くなればそんなに指に力を入れなくてもバランスとれるかも。

・お腹には常に少し圧をかけたままにする。バランスが崩れかけた時には圧を調整。ガチガチに力を入れすぎない。

・基本的に使ってるのは背中側だなと感じる。お腹はバランスとる補助。

・お尻ともも裏をうまく使えた時は安定する。

・肩の外旋、内旋具合。肩甲骨鎖骨をどの位置に置くかでバランスや身体に対する効果は変わりそう。まだ実験中。

・手の上に骨盤、足がある時にはあまり肩と腕を使わないで済む。

単純にメモなので特に書いていることも整理してないです。見づらいですね^^;

同じアーサナでもその時々でだいぶ感覚が変わります。新しく気づいたことがあればそのうちまたメモしようと思います。

明日は午前と午後のクラスがありますね。みなさんもアーサナをとっている時は身体の感覚を大事にしてみてください。

後屈のポイント〜上半身編〜

2019/06/02昨日はローランジからの後屈の下半身のポイントをお伝えしましたが、今日は上半身の使い方です。

しっかりとした下半身の土台を作った形でローランジをした後は、昨日書いた通りに背中全体を丸めながら上体を起こします。これは腹直筋(6個に割れる筋肉)を使うことで骨盤を後傾させ腸腰筋などの股関節の前を通る筋肉をストレッチするためです。

上体が床から垂直に上がるようになるまでは手はバンザイをせずにお尻の横に置いままでいいと思います。もし上体が上がるようになってきたら手の平を後ろ向きに向けて腕を耳の横まで上げます。そしてお腹には強い力を入れたまま胸の中心を天井に向けるように背中の上の方を反り始めます。

胸を反る時に腰も反り始めます。この時の腰椎への負担をなくすためにお腹の力も入れ続けます。おへそを背骨の方へ引きつける筋肉(腹横筋)も腹直筋も両方とも使います。腹筋でブレーキをかけながら後屈を行うことがポイントとなります。

手を耳の横に上げたあとの肩の使い方ですが、肩を後方に引きながら肩甲骨を背中側で寄せていきましょう。そうすることで腕が後方に向かいやすくなります。また胸椎(胸の裏側の背骨)を反りやすくします。

アゴを胸から離して首を反るのは上記の流れが終わってからで良いと思います。あまり早いタイミングでアゴを上げてしまうと首だけの後屈になってしまうことがあるからです。

以上の流れはこうしなければならないものではなくあくまで一つの参考例ですが、安全に後屈を行うためには段階を踏んで一つ一つの動きをクリアしていくのが良いように思います。急に最後まで行こうとせず自分の力を見極めながら行っていきましょう。

後屈のポイントまとめ〜上半身編〜

・お腹でブレーキをかけながら胸椎、腰椎を反る

・鎖骨、肩甲骨を動かして肩の位置を後方へずらす

・上げた手の平は後ろに向ける(肩関節の外旋を促す)

・アゴを上げるのは最後(上げなくても良い)

ところで昨日のブログに登場させた「ら」抜き言葉ですが「上げれない」と「つけれる」でした。

「ら」抜き言葉についてはまた明日のブログで。言葉と身体の動かし方、まったく関係ないように思えるかもしれませんが、ものの考え方の軸に繋がる部分かなと思いますので、ぜひ「ら」抜き言葉についても考えてみてくださいね。

後屈のポイント〜土台編〜

2019/06/01昨日の「ら」抜き言葉の続きはまた今度書きますが、今日は今朝のアナトミック骨盤ヨガで練習した後屈についてです。

アナ骨では脚を前後させたローランジというアーサナから上体を起こす後屈を行います。(動画は一連の流れです)

その際にまず大事になるのが骨盤を後ろに傾けながら(恥骨を前の方に押し出しながら)上体を起こすことです。そうすることでまずは腰を反らずに後ろ脚の股関節の前側を通る筋肉を伸ばすことに集中します。

そのためには後ろ脚の膝はなるべく曲げないように上体を起こしていきたいところですが、相当な柔軟性がないと上半身を上げれないため、膝に多少の緩みをもたせてあげてかまいません。(動画の後屈でも後ろ脚の膝は曲がっています。腸腰筋の柔軟性が高まってくれば後ろ脚の膝がまっすぐにできるようになってきます。)

そして前脚の膝は上体を起こす際にも90度の角度を守ります。上体につられて膝が後ろに引かれないように慎重に動いていきます。お尻も高くならないようにローランジのままの高さを保ちます。

このようにまずは下半身の使い方をしっかりさせることで後屈の土台が作られます。骨盤の前傾と後傾の動きの区別をはっきりつけれるようになることで安全で気持ちのいい後屈ができるようになります。

ローランジからの後屈のポイントまとめ〜土台編〜

・前脚の膝の位置は動かない

・前脚側のお尻を後ろに引く力をかけ続けて骨盤の左右の位置をそろえる

・後ろ脚の膝はまっすぐにするよう努力はするが最初のうちは緩ませておいてよい

・自分のおへそをのぞき込むように背中と腰をまるめながら上体を起こす(恥骨とみぞおちの距離を縮めながら起こす・動画のフォームよりも背中を丸めた方が骨盤後傾を意識しやすい)

ちなみに今回のブログでは「ら」抜き言葉をあえて2カ所で使っています。どんな印象を受けるでしょう?

では後屈と「ら」抜き言葉の続きはまた次回に。明日のHIP JOY YOGAでも後屈のアーサナはいくつか登場しますのでぜひ参考にしてみてください。

遊びながら思い描く

2019/05/29

今日の午前中のRoot Yoga Moveのレッスン、後半に10分ほど自由練習の時間をとりました。どんなことをしても良い時間で、自分でやりたいことを決めてきます。

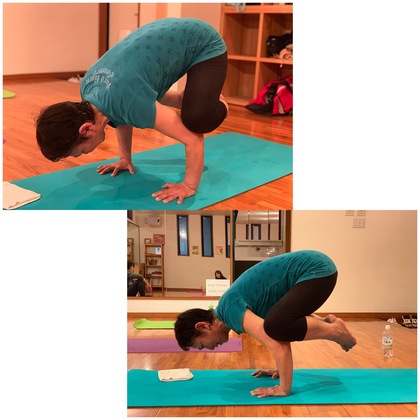

そんな中で参加者のSさん(女性)はバカアーサナというアームバランスの練習をしていました。ちょっと前までは安定してできなかったはずなのに足が床から浮いて安定した状態でキープできています。

「だいぶ安定してきましたね。」

と声をかけると、

「いやでも片足をはなすのはできなくて…」

との返答。

「片足??片足をはなすってこのアーサナですか?」

もしやと思いバカアーサナのバリエーションポーズの"エーカパーダバカアーサナ"「片足を伸ばした鶴のポーズ」(今回の写真のアーサナ)を見せてみると、

「はい、それです。本に載っててやってみたけどできなくて…」

とのこと。

片足を離したバージョンは両足のものに比べてかなり体幹や腕の力が必要になります。今は出来なくて当然なのですが、Sさんは僕がだいぶ前に紹介したアーサナ集を見て挑戦してみたそうです。他にも壁を使ったハンドスタンドの練習をしているそうです。

「なんとなく出来る気がして…」

こんな言葉もSさんから出てきました。そして現に彼女の身体機能は去年とは別物です。

今は出来なくても出来ることを想像するというのはすごく大きな力。具体的に想像できたことはたいてい出来るようになります。もちろん目標までの道のりは順を追って進んだいかなければならないところもありますが。

ヨガを練習しているとそういった想像力や道筋をたてる力もついてくるように個人的に思います。

出来ることを淡々とこなすことも大事。出来ないことにも挑戦してみたり、出来ると想像してみることも大事だなと思いました。

アーサナの要素

2019/05/17

今回の写真は水曜夜のRoot Yoga Coreで行ったバカアーサナというポーズ。実践しているのは参加者の60代の女性です。

この方は去年の秋頃からRSYでヨガを始めて今は週2回通っているのですが、当初と比べると体型や雰囲気がだいぶ変わってきたように思います。初めたての頃は未経験でしたので片足立ちが安定しなかったり、アーサナのポイントがなかなかつかめなかったりしていました。しかし徐々に基本的なアーサナや呼吸法を練習し、だんだんと身体機能が上がってきました。すると写真のような少し要素の多いものも自然と出来るようになってきたのです。

写真のバカアーサナに必要な要素をざっと見ていくと、

・膝を胸方向に引きつける力(股関節を屈曲する腸腰筋などの力)

・お腹を縮めて体幹を安定させる力

・手首の強さ、柔軟性

・肩の前側(三角筋前部)、上腕三頭筋の筋力

・肩甲骨を外側に開く力(前鋸筋)

・重心を調整する感覚(深部感覚)

などが必要になってきます。

もちろんやっている本人が上記のようなことを考えながら行っているわけではなく、身体が自然に上記のような要素を満たしています。基本的なアーサナを練習する中で一つ一つ身体にとって大事な材料がそろっていくのです。材料さえそろってしまえばバカアーサナのような初心者には一見ハードルが高そうなアーサナでも意外とできてしまいます。自分が出来ることが一つ一つ増えるとそれを組み合わせてより複雑なものもできるようになるのですね。

レッスンでは特に要素が少なく基本的なアーサナを大切にしています。要素が少ないものほど集中して取り組め効果が高いからです。そういった基本アーサナができてきた上で少し複雑なものにも挑戦してみる。慣れてくると自分の頭の中に目的地にたどり着くための地図のようなものが出来てきます。「今自分にはこれが足りないからこのアーサナを練習してみよう。そうすれば難しそうに見えるあのアーサナもできるかも。」などといった形で。そういう取り組み方もおもしろいのではないでしょうか。そうこうするうちに気づいたら身体の調子が上がったり体型が変わったりしてきます。

楽しみながらの「挑戦」は心身を変える強力なモチベーションになるような気がします。

アーサナの範囲

2019/05/16

ヨガのアーサナ(ポーズ)にはそれぞれ名前がついています。レッスン中はサンスクリット語だったり英語だったり日本語で言ってみたりしていますが、ともかく一つのアーサナに一つの名前がついています。

アーサナだけでなく、名前がついているもの全てにそのものが持つ概念があります。名前をつけることで他のものの概念との区別をつけています。固有名詞でないかぎりはその概念にはある程度の範囲があり、その範囲内のものがその名前で呼ばれます。

ヨガのアーサナも名前がついている以上はそのアーサナの概念の範囲があります。ですのでその範囲から外れてしまうとそのアーサナとは呼べなくなってしまいます。

アーサナの概念の中の要素には優先順位が確実に存在すると思います。そのアーサナであるために必要な優先順位の高い要素がいくつかあります。いくつあるかはアーサナによってまちまちだと思いますが、アーサナをとる上では最低限の要素を満たすことが必要となります。

最低限の要素を満たすことでそのアーサナが持つ心身への効果が引き出されます。その上で優先順位の低い要素まで満たすことで+αの効果も生まれてくるかもしれません。

ただ最初から全ての要素を満たそうとすると頭がいっぱいになり身体の動きが鈍くなりがちです。なので優先順位。そのアーサナの一番広い土台の部分から攻めていきます。

それぞれのアーサナの概念と優先順位を念頭に置くことでアーサナがシンプルにとらえられるようになります。アーサナ以外のことでも本質が見えやすくなります。

金曜日のRoot Yoga Fix~地に足を根ざす静のヨガ~の後半部分では毎回一つのアーサナを練習します。概念を明確にして優先順位をとらえます。アーサナを深めたい方には最適なクラスになると思います。

ではまた次回のブログで。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以