RSYブログ

ドルフィン

2019/08/29

数日前のブログで「夏の終わり」なんて言っていましたが暑さ復活ですね。木曜日は移動も多いので汗が止まりません…また熱中症気味にならないよう気をつけないといけません。

ここのところヘッドスタンドについて書いていましたが、「逆転のアーサナはちょっと怖くて…」という方も多いはず。今日はそんな方でも安心してヘッドスタンドの力をつけられるドルフィンポーズを紹介します。

方法はダウンドッグを行いそのままヒジを床につけるというシンプルなものですが、主に肩の可動域と股関節の可動域を増やします。また体幹力の強化が期待できます。ヘッドスタンドをする時に肘で床を押せない、という方にもおすすめです。

ポイントは、

・ダウンドッグと同様に腰を伸ばしたまま股関節の屈曲をしっかり行う。(腸腰筋を使う。)

・背中は反りすぎないようにしながら肩の位置を床に近づける。

・床に置いているヒジは手よりも広げない。

・ヒジで床を強く押す。

ダウンドッグに比べて肩周りの筋力や柔軟性がより必要となります。最初は肩と股関節が思うように動かないかもしれませんが、ヘッドスタンドやピンチャ・マユーラアーサナ(肘倒立)の為の身体作りに生かしてみてくださいね。

水泳をやっている方はドルフィンキックの改善にも役立ちますよ。(シャレじゃなくて本当に!)

ヘッドスタンドの補足

2019/08/28

一昨日のブログでは動画付きでヘッドスタンドの説明をしましたが一つ大事なことを書き忘れてしまったのでここで補足しておきます。

いつかのブログ視点(ドリスティ)でも説明しましたが視点を定めることで身体全体が安定します。特にバランス系のアーサナでは一点を見つめることがとても大事になります。片足立ちのアーサナで目が泳いでバランスを崩してしまった経験のある方も多いのではないでしょうか。ヘッドスタンドなどの逆転のアーサナではなおさらその影響が出ます。

ヘッドスタンドを安定させるにはもちろん体幹力などは必要なのですが、もう一つ大事なのは

視点を定めること。

ヘッドスタンドの時の視点ですが、最初のうちのおすすめはマットの上の一点。それも頭から近い位置の方が集中しやすいように思います。ともかく一点に定めて集中力を高めます。アシュタンガヨガのヘッドスタンドでは鼻先に視点を定めますが、慣れないうちは難しいと思います。

ヘッドスタンドがどうも安定しない方、目を向けやすい位置を見つけてトライしてみてください。

ヘッドスタンド

シールシャアーサナ

2019/08/26

昨日のHIP JOY YOGAは欠席が多く少人数だったため急遽予定を変更して「ヘッドスタンド(頭立ち)」練習クラスにしました。ヘッドスタンドとは文字通り頭を床につけて脚を上に持ち上げる逆転のポーズの一種です。

昨日のクラスではまずヘッドスタンドでは主に体のどこを使うのかを分析して、その部位を他のアーサナを用いて活性化させました。しっかり体が使いやすくなったところで実際のヘッドスタンドの練習へ移行しました。

大事なポイントとしては、

・腕と頭でつくる土台の形

・肩甲骨からヒジを押す力(前鋸筋)

・前屈(脚裏の柔軟性)

・身体後面の力(お尻や腿裏、背中)

・動きを安定させるお腹の力(腹横筋・腹直筋)

まずはしっかりと土台の形をつくることが大事です。前腕や肘で床を押さないと頭に体重がかかり過ぎて頚椎に負担がかかってしまいます。頭と肘先全体に均等に体重がかかるように調整しましょう。

シールシャアーサナはアーサナの王様とも呼ばれ体幹力強化や集中力アップなど様々な効果がありますが、慣れていないうちは転倒の危険もあります。自宅で練習する場合は布団などのクッション性のあるものを敷いたり補助を頼んだりしながら自己責任で練習しましょう。

最初は膝を曲げた状態のキープまでで十分ですのでゆっくりと感覚を覚えていってください。

アーサナメモ・番外編

ジャンプイン

2019/08/22

今日はアーサナメモの番外編として昨日のブログで触れたジャンプインを紹介します。太陽礼拝のダウンドッグから手と手の間へ両足同時にジャンプして着地する動作となります。

手順としては、

1. ダウンドッグの最後の吐く息で膝を曲げてお尻を後ろに引きジャンプするための準備の態勢になる。

2. 息を吸い始めると同時に両足で床を蹴りお尻を高い位置に保ちながら手と手の間に着地する。跳んでから着地するまで途切れさせずに息を吸い続けます。

まあ書いてみると簡単な動作に思えますが、静かに着地するのには練習が必要です。何はともあれまずは跳んでみる。

最初はお尻の位置が低くドスンと着地してしまうかもしれません(動画0:00~)。

次の段階では膝をあまり曲げずにお尻を高く保ったまま着地します。慣れてないと前のめりになって転倒しそうになりますが、ブレーキをかける力をつけていくには恐れずにお尻を高く保って練習します。(動画0:07~)

お尻の位置に慣れてきたらダウンドッグの最後の吐く息のところで骨盤底筋とお腹(腹横筋)を強めに締めます。その引き締めを緩めないまま息を吸ってジャンプ動作に入る。うまくいくとお尻がフワッと浮き、重力を感じさせないような動作ができてきます。(動画0:15~)

さらに慣れたら着地することを途中でやめて戻ってみたりします笑(動画0:25~)

主に必要な要素

・もも裏の柔軟性

・骨盤底筋と腹横筋を引き締め続ける力(ムーラバンダ、ウディヤナバンダ)

・着地でブレーキをかけるための力としては、

ー三角筋前部の筋力

ー前鋸筋の筋力(脇の下)

ー上腕三頭筋

ー手首の強さと柔軟性

上記のように満遍なく様々な要素が必要になってきます。一瞬の動きの中でも複雑な力が働いているのですね。個々の力は太陽礼拝に含まれるアーサナなどで鍛えていき、材料がある程度揃ったら実際に跳んでみてそれらを統合する練習をします。

焦らずに一つ一つ練習してみてくださいね。

ジャンプイン

2019/08/21

今朝のRoot Yoga Moveはお休みの方が多く、少人数でのクラスでした。なので割と自由な内容で進めていき、最初のワークでも普段あまりやらないジャンプインを練習しました。

ジャンプインとは太陽礼拝でダウンドッグからアルダ・ウッターナアーサナへ移行する際に片足ずつ手と手の間に歩いていくのではなく、両足同時に床を蹴ってジャンプし両手の間に着地するというもの。音なく静かに着地するようになるにはけっこうな練習が必要となります。

最初はお尻が下がってしまいドスンと地面に落ちてしまうのですが、慣れてくると肩や脇の下やお腹の力でブレーキをかけてゆっくりと着地できるようになります。今日の練習でもジャンプインが初めての方はどうしても勢いで行くしかないのですが、だんだんと勢いを弱める力もついていくと思います。

その為に有効なアーサナの一つはバカアーサナ。股関節を曲げる力やお腹の力だけでなく肩の前側や脇の下の力もつけることができます。バカアーサナを長くキープできるようになる頃にはジャンプインでのブレーキの感覚もつかめるようになってくると思います。

ところでジャンプイン、ジャンプインと言っても動きの想像ができない方もいらっしゃると思いますので明日あたりのブログで映像付きで解説しようかなと思います。たぶん…時間があればですが。(時間はある、ないではなく自ら「作り出せ」って感じですね^^;頑張ります。)

アーサナメモvol.10

アドー・ムカ・シュヴァーナアーサナ

2019/08/13

今日は10回目のアーサナメモ。RSYのクラスでも他のどのヨガ教室でも行う頻度の最も高いと思われるアドー・ムカ・シュヴァーナアーサナ(下を向いた犬のポーズ)、通称「ダウンドッグ」です。

たまに「ダウンロック」だと思っている方がいらっしゃいますが、それだと「下を向いた岩のポーズ」になってしまいます。岩のようにじっとしているのでイメージ的には間違ってはいないですが。まあ"d"と"r"の発音は似ているのでしょうがないですね。僕もはっきり言えるよう気をつけます。

このダウンドッグ、太陽礼拝では前回紹介した

ウールドヴァ・ムカ・シュヴァーナアーサナ(通称「アップドッグ」)の次に来ます。一呼吸一動作のアーサナの流れの中で唯一5呼吸ほど流れを止めてキープする特殊なアーサナでもあります。じっくりと時間をかけて深めていきたい箇所となります。メモ

・何よりもまず腰を丸めずに股関節から体を折ること。立っている時の自然な腰椎の弯曲を保つ。

・もも裏が伸びず腰が丸まるようだったら膝を少し曲げて緩める。かかとも床から浮かせて調整する。でもだんだんと膝はまっすぐ、かかとは床に着くように。

・肩は外回しにして肩と耳の間にスペースをつくる。

・手の中指は前に向けて掌全体を床に吸い付かせるように置く。

・尾骨を斜め後ろの天井方向に引いて体重を後ろに乗せていく。

・背骨は丸まらせず、反り過ぎずまっすぐな状態を保つ。

・余裕があれば骨盤底筋の引き締め(7割程度の力)とお腹の引き締め(おへそを背骨側に寄せる力)を行いながら肋骨周りを強く使った呼吸をする。

ダウンドッグは基本中の基本のアーサナでありながらも身体の使い方が意外と難しいものの一つです。またムーラ・バンダとウディヤナ・バンダを練習するのにも最適なアーサナでもあります。ダウンドッグの時の骨盤底やお腹の使い方次第で次の動作(一歩で足を手と手の間に置いたりジャンプインしたり)の質も変わってきます。

教室では毎回行いますので上の点を意識して変化を楽しんでみてください。

ところで犬は実際にダウンドッグやアップドッグのようなポーズをとるのでしょうか…?(家に犬がいないのでわからない…)

アーサナメモvol.9

ウールドヴァ・ムカ・シュヴァーナアーサナ

2019/08/10

今日はアーサナメモ第9弾。この前の水曜夜のグループワークでも練習したウールドヴァ・ムカ・シュヴァーナアーサナ(上を向いた犬のポーズ)、通称「アップドッグ」です。

太陽礼拝では前回のチャトゥランガ・ダンダアーサナの次に登場します。後屈の一種で太陽礼拝の中でも難易度が高いかなと思うアーサナです。でもポイントをおさえて練習していけば爽快さを感じられるようになると思います。焦らず続けていきましょう。

メモ

・チャトゥランガから移行する際には背中を丸めながら(腹筋を使いながら)徐々に床を押して肘をまっすぐにしてくと股関節の伸展もしやすくなる。

・腰に負担をかけないためには恥骨を前方に押し出すように意識しお腹の力を完全に抜かないようにする。(骨盤を後傾させる時の力)

・肩甲骨は背中側で寄せるようにして胸の中心を天井に向けるようにする。

・肩は耳との距離を保ちすくめないようにする。(肩甲骨の位置を下げる)

・肩は手首の真上に位置します。

・首は胸を反ってから最後に反り目線を上げる。

・床につくのは手の平と足の甲だけ。

・足幅は骨盤幅か大転子幅程度に開く。

アップドッグではいきなり腰椎を反り過ぎると腰を痛めます。なので腹横筋と腹直筋を使い腰の反りにブレーキをかけながは胸椎を反っていきましょう。膝を床から浮かせるのがきつい場合には膝をついたコブラのポーズから練習すると良いかもしれません。胸椎の反りのみを練習したい場合にはRSYのクラスでもよく行っているベビーコブラ(みぞおちから下を全部床につく)から始めてもいいと思います。

後屈は体の前面が伸びているので一見お腹を使ってなさそうですが、腰を痛めないためにはお腹の使い方が大事になります。アナ骨のローランジ後屈(ジラフ)などと共にお腹の使い方(骨盤後傾方向の力)を覚えていきましょう。

アーサナメモvol.8

チャトゥランガ・ダンダアーサナ

2019/07/16

今日はチャトゥランガ・ダンダアーサナ(四点杖のポーズ)。レッスン中は略して「チャトゥランガ」と呼んでいるアーサナです。太陽礼拝ではパラカ・アーサナ(プランク)の次に行います。

昨日紹介したプランクポーズよりも肩の前側(三角筋前部)や腕の裏側(上腕三頭筋)にかかる負荷が大きく、ヨガのを始めたばかりの方には最初の壁となるアーサナかもしれません。ポイントをおさえて練習すれば徐々に余裕を持ってできるようになります。

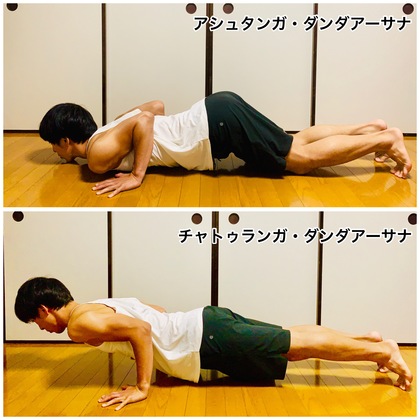

もしチャトゥランガがきつすぎて歯が立たないようでしたら、最初は写真上のアシュタンガ・ダンダアーサナ(八点のポーズ)から始めてみてください。名前の通り八点(あご、胸、両手、両膝、両足)で支えるので四点(両手、両足)のチャトゥランガよりだいぶ負荷が抑えられます。

メモ

チャトゥランガ・ダンダアーサナ

・プランクポーズから頭と肩を前にスライドしながら肘を曲げる。(前に体をスライドするためにつま先で床を押してかかとを前にずらす。)

・肘を曲げる際に脇はしめておく。肘が脇腹に触れるくらいまでしめる。

・最終的な肘の角度は90°くらい。手首の真上に肘が来るといい。(でもこの角度はかなりきついので最初は肘が多少後ろに引かれた状態になると思います。)

・お腹から先に床に落ちてしまわないようにプランクの時の腹部の力を維持する。

アシュタンガ・ダンダアーサナ

・プランクから膝をついてから胸と顎を床に下ろす。お腹をつかない!

・肩はチャトゥランガのように前にはスライドせず肘の位置は手首より後ろに来る。

・なるべくゆっくりと体を下げることでチャトゥランガのための肩、腕、お腹の力がつく。

両アーサナともに体を下げる際にはまずは脇をしめておくことが大切になります。そしてお腹から床に落ちないこと。最初は全くできないと思っても練習していけば徐々にできるようになります。

上半身の筋肉が少なめの女性は特に大変かもしれませんが諦めずにコツコツと練習をしてみてください。積み重ねの大切さが特にわかるアーサナだと思います。

もう難なくできる方も肘を手首の真上に位置させてキープしてみると十分過ぎる程のトレーニング効果があると思います。

アーサナメモvol.7

パラカ・アーサナ(プランク)

2019/07/15

今日のアーサナメモはパラカ・アーサナ。太陽礼拝ではアルダ・ウッターナーサナの次に行うプランクとも呼ばれるアーサナです。(前回のブログの時点ではチャトゥランガを紹介するつもりでしたが、その前にこのプランクが入っていたのを忘れていました^^;)

プランクはその名の通り「板」のように体をまっすぐに保つアーサナです。特にお腹周りの力を使って姿勢を維持します。また肩甲骨をほどよく外側に開くことで脇の下の前鋸筋と呼ばれる筋肉も鍛えられます。ちゃんとした姿勢をとり行うと見た目よりもきついですが、お腹や肩甲骨周りの使い方などをしっかりと覚えられるアーサナだと思います。

メモ

・肩の一番外側のラインに手の中指がくるように手を床に置く。

・頭からかかとまで一直線になるようにお腹に力を入れて体を支える。(お尻の位置を上げすぎたり下げすぎたりしない。)

・目線は真下より少しだけ前方の床を見て首の後ろはまっすぐに保つ。

・肩甲骨を背中側で寄せすぎないように手で床を押して外側に開く。(前鋸筋を使う。)

・かかとは高く上げて足裏が床からほぼ垂直。

異常のポイントを意識して行うとけっこうきついです。RSYのレッスンでも太陽礼拝をこのアーサナで一度止めて体幹部を強化することもあります。プランクがキープできるようになると次のチャトゥランガもお腹が落ちずにだんだんとできるようになってきます。

プランクの力がつくと「腹が据わる」というか、物事に対しても落ち着いて対処できるような精神が身につきます。身体的にも下半身と上半身の連携がうまくいくようになります。

お腹周りが弱いと思う方、ぜひお試しください。

アーサナメモvol.6

アルダ・ウッターナーサナ

2019/07/12

6回目のアーサナメモはアルダ・ウッターナーサナ。太陽礼拝ではアーサナメモvol.5ウッターナーサナの次に行うアーサナです。

一見簡単そうに見えるこのアルダ・ウッターナーサナですが初心者の方にはかなりやりづらいアーサナだったりします。逆にこのアーサナがしっかりととれるようになると身体の使い方がグッと良くなります。骨盤の前傾、胸椎の伸展など身体にとって重要な要素がつまっています。

メモ

・ウッターナーサナと同様に骨盤の前傾を保つ。骨盤を前傾させるにはお尻(座骨)を高く保つ。腰が丸まってしまう場合には膝を緩めて反り腰をつくるように力をかける。

・ウッターナーサナとの違いは背中と首をまっすぐに保つこと。頭とお尻の位置を引き離して背骨を伸ばす。背中上部の背骨(胸椎)は普段の姿勢よりも反る。

・首の後ろ側にシワができないように目線を床に向ける。(首だけが反り過ぎないように)

・手は指先を床につける。もしくは背中が丸まってしまうようだったらスネに手を置く。

とにかく胸椎(背骨の上部)の使い方がポイントになると思います。腰から下の力の使い方はウッターナーサナとほぼ同じなのですが、背中上部が全く異なります。

太陽礼拝では骨盤を前傾させる力はそのままに、

背中、首丸める。(ウッターナーサナ)

↓

背中、首を反らす方向に動かしまっすぐに。でも首は反らし過ぎない。(アルダ・ウッターナーサナ)

となります。この流れができると後に続くチャトゥランガ・ダンダアーサナ→アップドッグの流れもスムーズにできるようになると思います。

1呼吸1動作の太陽礼拝ではなんとなく通り過ぎがちなこのアーサナをしっかり練習してみてください。背中上部の力を使って胸が持ち上がる感覚はとても気持ちよく、元気が湧きますよ。後屈への第一歩にもなります。

次回のアーサナメモは太陽礼拝の中では一番筋力的な負荷の高いチャトゥランガ・ダンダアーサナを予定しています。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以