RSYブログ

アーサナメモvol.16-2

ウッティタ・パールシュヴァコーナアーサナ

背中で手をつかむver

2019/10/18

微妙な天気ですね。急激な寒さで体調を崩す人が続出しています。体を温めながら整えていきましょう。

今日のアーサナメモは一昨日紹介したパールシュヴァコーナアーサナの番外編です。両手を背中の後ろで組むタイプのものです。土台となる下半身の使い方は手をつくものとほぼ一緒ですが、肩周りの使い方に少しコツのいるアーサナとなります。

メモ

・下の腕は深く脚の裏にくぐらせ肩を内回し(内旋)させ背中側に手を伸ばす。

・上側の肩も内旋させ背中側に手を沿わせながら脇を締める。

・両手の指を背中側で絡めるか、余裕があれば下側の手で上側の手首をつかむ。(最初は背中を丸めてもいいので手をつかむところまで行ってしまう。)

・手同士を掴んだら丸まっている背中を起こし頭頂からかかとまで一直線に伸ばす。胸を天井に見せるように上側の肩を後ろに引く。目線は天井。

手を床につかない分、下半身の力が必要になります。後ろに伸ばしている脚の足裏でも地面をしっかり押しましょう。うまく上半身が起きてくるととても気持ちのいいアーサナです。

後ろ側で手を組んでいる写真がなくてごめんなさい。撮り忘れましたm(_ _)m

アーサナメモvol.16

ウッティタ・パールシュヴァコーナアーサナ

2019/10/16

急に冷え込みました。今までは必ずスタジオの空調は冷房で運転させていましたが、今朝は何もつけていないのに冷えていました。だんだんと暖房が必要な季節になるのですね。

今日のアーサナメモはウッティタ・パールシュヴァコーナアーサナ。ウォーリアー2のような下半身の形をとりますが、上半身を斜めに倒すアーサナです。お尻や内腿を始めとした下半身の力をつけると共に呼吸をしやすくする効果もあります。いくつかのポイントをおさえて実践しましょう。

メモ

・前脚の膝が足首の真上に来るように踏み込む。膝の角度は90度を目指して。

・前脚の膝はつま先の向きに合わせる。(股関節外旋)

・後ろ足の足裏は浮かせないように外縁でも床をとらえる。

・上側の手の指先から後ろ足のかかとまで一直線に伸ばす。

・目線は肘越し天井。アゴを少し引いて首の後ろは伸ばしておく。

・骨盤は下に向かないように天井方向へ向けるつもりで。

・下に来る手は掌全体を床につけるのがきつければ指先だけつくかブロックの上に置く。いずれにしても手にあまり体重はかけない。

前後の足幅を広くしてから膝が90度になるくらいまで踏み込むと相当負荷の高いアーサナです。内転筋やお尻が鍛えられます。手を後ろで組むバリエーションなどはまた今度紹介しようと思います。

ではまた!

寒さ×お尻

2019/10/14

一日中雨で寒い日でした。秋も深まりだんだんとこんな寒い日が多くなっていくのでしょう。

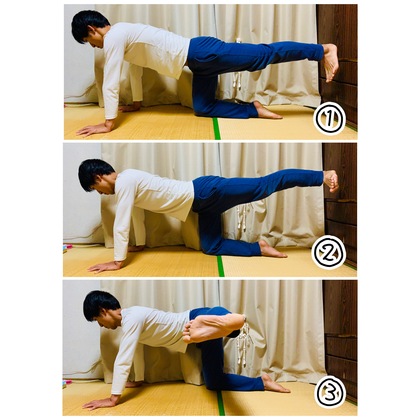

寒い時には身体を動かして自分で熱を作り出すのが一番。今日は一発で身体が温まる運動を紹介します。日曜日のHIP JOY YOGAでよく行っている動きです。お尻の筋肉(特に中臀筋)をしっかり動かすことで体全体がポカポカしてきます。

やり方

1. 四つばいになって片方の足を膝を伸ばしてお尻の高さまで上げる。足首は直角に曲げてつま先を床に向ける。

2. 上げた足のつま先を外側に向ける。(股関節外旋)

3. つま先の方向へ足を移動し(股関節外転)、足がお尻の真横に来たところでストップ。呼吸を止めないよう気をつけながらお尻の高さで足をキープ。(3〜5呼吸分くらい。)

3'. 余裕があればキープした位置を中心として足でゆっくりと円を描く。何周か回したら逆回し。

ちょっとキープしたり回したりするだけでかなりきついと思います。お尻の高さやお尻の横で足をキープできなければその手前の位置でかまいません。

日常的に行えば立っている時や歩く時の安定感が変わります。ぜひお試しください!

アーサナメモvol.15

パリヴルッタ・トリコナアーサナ

2019/10/09

最高の天気です。風が気持ちよく過ごしやすい。毎日こんな天気だったらいいのにな、なんて思ったりもしますが、雨の日や暑い日があるから今日のような日に心地よさを感じられるのでしょう。それに雨の日も風の日もその日しかない特別な一日とも言えます。

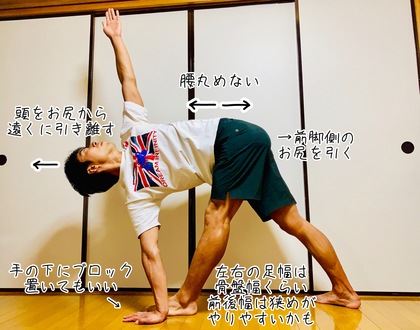

そんな天気のことはひとまず置いておきましょう。今日のアーサナは前回のウッティタ・トリコナアーサナとは兄弟のようでいて実は身体の使い方が全く異なるパリヴルッタ・トリコナアーサナです。ねじりのアーサナの一種で骨盤の向きがポイントになります。

メモ

・身体を横に向けるウッティタ・トリコナアーサナと異なり骨盤の左右の高さをそろえる。そのためには左右の足幅は骨盤幅くらいまで開き、前脚側のお尻を後ろにグッと引いておく。

・腰椎ではなく骨盤から身体を倒し、背中が丸まらないように頭とお尻の位置を遠く離す。

・前脚とは逆側の手を前脚の内側か外側、もしくはスネかブロックの上に置く。

・床かスネに置いている下の手に力を入れねじりを深め胸を天井に見せていく。

・お腹の引き締めもねじる上でのポイント。

まずはウッティタ・トリコナアーサナとパリヴルッタ・トリコナアーサナの骨盤の向きの違いを理解すること。そこから足幅などをどう設定したらいいかを今の自分に合わせて選択します。手のひらを床にベタっとつくと腰が丸まってしまう方は指を立てて床に手をつき、それでも厳しい場合にはスネかヨガブロックの上に手をつきます。股関節から身体を使うために腰が丸まっていないかを常にチェックしましょう。

最近は水曜日のレッスンなどでねじりに力を入れています。慣れればねじりはとても心地よいものです。このパリヴルッタ・トリコナアーサナも僕の好きなアーサナの一つです。

ねじりや後屈、ポイントを捉えて練習あるのみですね^ ^

アーサナメモvol.14

ウッティタ・トリコナアーサナ

2019/10/03

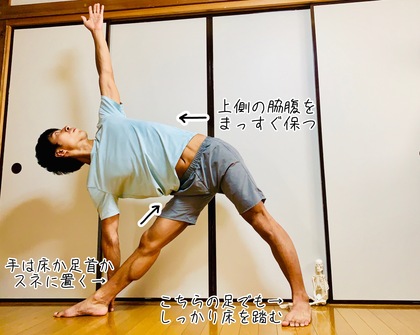

今日はアーサナメモ。昨日の朝のレッスンで練習したトリコナアーサナです。ヨガ未経験の方でもなんとなく見たことがあるかもしれない「三角のポーズ」ですね。行う頻度の高いアーサナですがやり方を間違ってしまうことの多いものでもあります。まずはこのアーサナの土台となる大事なポイントだけおさえていきましょう。

メモ

・股関節から体を曲げるアーサナ!(股関節の外旋、外転)なので両脇腹はできるだけまっすぐ保つ。上側の脇腹を少し縮めるつもりで。

・手を置くのは脇腹が丸まらない位置。床か足首かスネか場合によっては太もも。

・背中が丸まらないように胸を天井方向にわずかに向けながら頭とお尻の距離を離す。

・お腹(腹横筋)には適度に力をかけて体幹部を安定させる。

とにかく体幹部から体を曲げないことがポイントです。最初のうちは鏡を見て股関節から体を折れているかどうか確認してみるといいかもしれません。ストレッチがかかるのは体を倒している側の腿裏のやや内側となります。

RSYのクラスでも頻繁に行うアーサナです。力のかけ方がわかれば効果も全然違います。曖昧だった方は確認してみましょう!

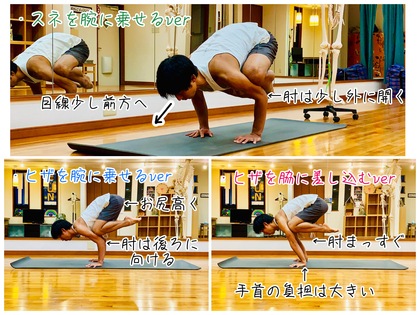

アーサナメモvol.13

バカアーサナ

2019/09/29

暖かく気持ちのいい日ですね。「暑い」ではなく「暖かい」という響きがいいです。スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、ヨガの秋です。

今日のアーサナメモはバカアーサナ。「鶴のポーズ」と呼ばれるアーサナです。もしくは"カーカアーサナ"「カラスのポーズ」とも呼ばれています。昨日紹介したカウンディンニャアーサナの感覚をつかむのにも最適なアーサナです。色々な方法(ヒジの曲げ具合、ヒザを置く位置など)があるので自分に合うやり方を探してみてください。

メモ

・まずはヒザかスネを乗せる位置を探す。何パターンもやり方はあるのでしっくりいく位置を見つける。(写真参照)

・ヒジを外に開く場合は手のひらを若干内向きにして床に置く。開かない場合は中指をまっすぐ前に向ける。

・股関節の引き込みを行った状態でヒザかスネを腕に乗せ、徐々に前方に体重をかける。

・お尻の位置は高い方がバランスがとりやすい。

・腹横筋7割程度、腹直筋5割程度の力加減。(※これは完全に自分の感覚。あまり参考にしないでください。)

・盲点になりやすいのは目線。(目線が盲点とは皮肉)真下ではなくて少し前方に目を向ける。

まずはとにかくヒザの位置、手の幅や向きなどのセットが大事。その後は前に体重をかける勇気だけ。お腹の使い方や股関節の引き込みは最初から完全にできなくても足を浮かすことはできます。でも他のエーカ・パーダ・バカアーサナなど他のアームバランスに繋げたい場合はお腹の引き締めの調整などができるといいかもしれません。

十人十色のバカアーサナ。みなさんはどんな鶴になるでしょうか。(それともカラス?)

アーサナメモvol.12-2

エーカ・パーダ・セツバンダアーサナ

2019/09/08

台風近づいていますね。昼過ぎに目黒駅に着いた時は土砂降りでした。20分後には青空。ゲリラ豪雨と言うのでしょうか。(そういえばゲリラ豪雨ってかなり新しい言葉ですよね。インパクトのある造語です。)

さて、今日のアーサナは一昨日紹介したセツ・バンダアーサナの変形ポーズ、エーカ・パーダ・セツバンダアーサナです。エーカはサンスクリット語で「一つの」、パーダは「足」の意味です。その名の通り一本の足で体を支えるセツ・バンダアーサナとなります。片足になる分当然負荷は上がります。セツバンダアーサナが楽にできるようになってきた方はお試しください。お尻やもも裏の力がグッとついてきます。

やり方はセツ・バンダアーサナを行い、お尻の位置を保ったままそっと片脚を天井方向へ上げます。その際に骨盤の左右の高さがズレてしまわないよう気をつけましょう。

負荷をかける位置を少し変えたい場合には足を置く位置を変えます。かかとをお尻からより離して置くだけでだいぶ使われる部分が変わります。足を調整して感覚の違いを試してみてください。

いつかこのアーサナをスタジオでやった時は、足をマットの上に置かずに畳んだブランケットの上に置きました。そしてかかとをだんだんお尻から遠ざけてみる…滑らないようにするには相当な力が必要です。やった人はキツかったでしょうね…

こんな感じで片足を浮かせたり足の位置を変えたりすることで今の自分にちょうどいい負荷に合わせられるのもヨガアーサナの魅力の一つだと思います。少しずつ引き出しを増やしていきましょう。

アーサナメモvol.12

セツ・バンダアーサナ

2019/09/06

今日は暑さ復活です。体調には気をつけましょうね。

一昨日のブログではウールドヴァ・ダヌラアーサナ、いわゆるブリッジを紹介しました。とても身体に効くアーサナなのですが、問題はヨガを始めたばかりの方にはけっこう難しくなかなかチャレンジできないということ。

そこで今回紹介するのがセツ・バンダアーサナ。下半身や背中に関してはブリッジに似た身体の使い方をします。肩周りの負荷がかからないのでよりやりやすいアーサナとなります。ブリッジがまだ難し過ぎる方、ぜひ試してみてください。

メモ

・両足は骨盤幅にセットし仰向けになる。

・お尻から足一つ分くらい離れた所にかかとを置く。

・手のひらは床に向けてお尻のすぐ横に置く。

・吸う息で足裏で床を押してお尻を浮かせる。お尻は膝と肩を結んだラインよりもやや高く。体は直線よりもアーチを描くように。アゴと胸上部がくっつくくらいお尻を上げる。

・両膝は開いてしまわないように骨盤幅を保ち続ける。

もも裏、お尻、背中などの身体後面の筋肉を強く使います。続けているとブリッジに必要な要素(肩周り以外)が揃ってきます。背中を反って胸を開くので気分もスッキリします。普段お尻や背中を使えていない場合にはキツいアーサナかもしれませんね。

ちなみに日本語では「橋のポーズ」。人が歩いても壊れないくらいの立派な橋を架けてくださいね。

アーサナメモvol.11

ウールドヴァ・ダヌラアーサナ

2019/09/04

朝から涼しいですね。涼しいのは良いのですが急激な温度変化に機械が追いつけなかったのかプールは寒かったです。

今日はアーサナメモ。昨日のブログで触れましたウールドヴァ・ダヌラアーサナ、いわゆる「ブリッジ」です。今回はイメージをつかみやすいように動画にまとめましたので動きの流れをチェックしてみてください。

メモ

・足は骨盤幅よりやや広めにセットするとやりやすい。

・指先を肩の方に向けヒジが天井に向くように手を床につける。

・息を吸いながら手のひらと足裏でしっかり床を押して体を持ち上げる。

・胸周りやワキの伸びを感じながら膝を少しずつまっすぐに伸ばしていく。

・腰に負担をかけないようにお腹に軽く力を入れておく。お腹を引っ込ませる力(腹横筋)と縦に縮めようとする力(腹直筋)の両方。

・呼吸は止まりやすいが絶対止めない。

頭が下に来て天地が逆転するので自分がどういう状態でどの方向に力を入れたらいいのかが掴みづらいアーサナとなります。繰り返し練習すると感覚を掴めるようになります。終わった後は前屈やハラーサナで背中側を伸ばしたり、ねじりのアーサナで背骨を調整しましょう。

このアーサナは他のアーサナである程度肩関節と股関節の機能性が上がっていないとできないかもしれません。もし腰に違和感を感じたら無理せず一旦やめましょう。

最近念入りに行っているアーサナ

2019/09/03

この前の日曜日のHIP JOY YOGAでは急遽特別クラスとして「頭立ち講座」を行いました。最近の動画でも紹介したヘッドスタンドの練習です。

その練習の一環として普段どのクラスでもあまりやることのないブリッジ(ウールドヴァ・ダヌラアーサナ)も練習しました。背中側の筋肉と肩周りを使いやすくするのが目的です。

ブリッジと言えば小学生の頃などに得意だった人も多いはず。もしかしたらそんなに難しいイメージはないかもしれません。ところがこのブリッジ、大人になってから試してみるとかなり難しいのです。今回のレッスンではヘッドスタンドのための練習として行いましたが、むしろちゃんとした形でやるとしたらヘッドスタンドより難しいかもしれません。

ブリッジは後屈の一種ですので、股関節の伸展と胸椎の伸展が重要になります。これらのポイントは他の後屈のアーサナと一緒なのですが、ブリッジに特徴的なポイントというのもあります。それは肩周りの筋力と柔軟性。ブリッジをきれいに行おうとすると肩周りの力をものすごく要求されます。小学生の頃にできていたのに今出来ないというのは肩の可動域が圧倒的に狭まっていることが原因の一つとなります。あとは体重が増えた分、体を持ち上げるのが大変になるということもあります。

先日のレッスンでブリッジをやったことがきっかけになって僕自身も肩周りの動きをもう一度確認してしっかりとしたブリッジを行うようにしています。すると数日で肩の可動域が広がり泳ぐ時にも腕が回しやすくなりました。知らず知らずのうちに自分に甘いやり方になっていたのですね。特に僕は肩が元々柔らかい方なので「こんなものだろう」となんとなくの所で妥協していた気がします。ちゃんとやれば肩周りの力もどんどん伸びていくということを再認識しました。

レッスンをやっていて気付かされることはたくさんあります。

明日時間があったらブリッジのやり方動画を撮ってブログに載せようと思います。(「時間があったら」ですが…)

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以