RSYブログ

色

2020/01/28

最近は感覚がだんだんと研ぎ澄まされてきたせいか新しい発見が増えてきました。まあ「新しい」というよりは知識として知っていたことを身体で実感できるようになり「ああ、やっぱりそうなのか。」と再認識する感じです。

その発見の一つに「色」があります。色にも様々な力があることは知ってはいましたが実感が乏しく正直「それほどの力はないだろう。」と思っていました。ですがこの「色」をイメージして呼吸をしたりするだけでかなりの効果があることが今になってわかります。

そもそもヨガにおけるエネルギーの要所、チャクラにもそれぞれ色がついているそうです。身体の下から順に、

・第一チャクラ 赤(会陰部)

・第二チャクラ 橙(下丹田)

・第三チャクラ 黄(みぞおち)

・第四チャクラ 緑(胸の中心)

・第五チャクラ 青(喉)

・第六チャクラ 藍(眉間)

・第7チャクラ 紫(頭頂部)

だそうです。自分が身につける色もこのチャクラの色を考えたりすると心身のバランスがとれることもあるようです。

考えてみれば僕の服や水着の色のチョイスは圧倒的に赤が多く、そしてそれは僕の一番の課題である第一チャクラの色でもあります。無意識に自分に足りない色を補ってバランスをとっていたのかもしれません。(今着てるダウンジャケットも真っ赤で外で歩いているとすぐに知り合いに発見されてしまいます笑)

呼吸をする時も赤いエネルギーが体に満たされるように行うと調子が良くなります。考えてみたら手帳もスマホケースもスイミングキャップも赤でした(笑)これが他の色だとなんだかしっくりこないのです。

まあ単なる好みだと言われればそれまでなのですが「単なる好み」というのはどこから起こるかといえばやはり体質なのではないでしょうか。それが僕のように弱い所を補うものなのか、それとも強い部分が好みに直結するのかは場合によると思いますが。

まだ僕も色には全く詳しくないですが、自分の好きな色と体質を照らし合わせてみるのも面白いかもしれません。食べ物の性質の違いも色に対応しているところがありますしね。

さて、今日は夕飯は赤飯にでもするかな…(←あまり好きではない。。)

環境と呼吸

2020/01/05

夜の雨から一転、清々しい天気です。外でヨガでもしたい感じです。

年末年始にかけての家中の大掃除がやっとひと段落。(年末で済ませろという話ですが…)今回は寝る部屋を替えたり棚を移動したりで大変な作業でした。意識したのはとにかく家の中に空間を作ること。空間を作り過ぎて二階の2部屋は何も無くなってしまいました(笑)

家を片付けてみて気づくことはたくさんあるのですが、その中でも特に良いなと思うのが、

呼吸がしやすくなること。

「呼吸がしやすい感じ」という表現ではなくて本当に息が深く吸えるようになるのです。家の空間と自分の身体のスペースが対応しているような感覚です。よく「息が詰まる」という言葉で場所や場面を形容しますがまさにその通りなのですね。家の中に物が多過ぎたりすると自分の中にも昔の思いなどの老廃物が溜まった状態になり重く息苦しくなってしまいます。手放すと軽く呼吸も楽になる。

呼吸がしやすくなることによる心身の変化としては、個人的な感覚と意見ですが、

・行動がはやくなる

・疲れにくくなるorリカバリーがはやくなる

・眠りが深くなる

・集中力が保てる(今に集中できる)

・脚が軽くなる(かつ地面が捉えられるようになる)

・視力が少し上がる(ピントが合いやすくなる)

・声が出やすくなる

・手足が温まりやすくなる

・意欲が湧く

・穏やかでいられる

などなどです。細かく言えばキリがないのですが、一言で言えば「呼吸がしやすいとエネルギーが湧いてくる」という感じでしょうか。

これを読んでくれている人の中にも呼吸がしづらいという方はいると思います。手軽にできる掃除や断捨離は心身の悩みの解決の大きな糸口になると思います。一気にやろうとするのではなく「まずはこの部屋」などとエリアをきめた方がやりやすいかもしれません。

ぜひお試しください。効果がありますよ。(これは年始じゃなくて年末に言うことだな。。)

清々しい○○

2019/12/27

最近、好きなバンドの「本日をもちまして、いい人を辞めました」という歌詞で始まる曲をよく聴いています。昨日その歌詞をついつい使ってみたくなり妻に「本日をもっていい人を辞めようかな?」と投げかけたところ、「元々『いい人』ではないから辞める必要もないよ。」と一蹴されました。

いつか口で勝てる日は来るのでしょうか。

さて、そんな話はさておきタイトルの件です。今日の午前は今年最後の金曜アナ骨でした。レッスンも終わり「今年もお世話になりました」などと参加してくれた方々に挨拶をしていた時のこと。金曜日に通ってくれているMさんが僕に一言、

「先生、ヨガを始めてから股間が清々しくなりました!」

股間…⁈

清々しい…⁈

どういうこと…⁈

直前に股関節の話はしていたので、僕も話を聞いていた他の方もMさんが股関節のことを股間と呼んでいるのかと思いました。でもよくよく話を聞いてみると、「最近面倒なこともエネルギーが湧いてすぐに片付くようになった」とのこと。それならそうか、と納得しました。Mさんは股関節のことを言いたかったのではなく本当に股間、つまり骨盤底のあたりのことを指していたのです。

股間(骨盤底)はヨガでは第一チャクラの位置する場所。下丹田より下部にある生命力の源です。ここがしっかりするとやる気や行動力が上がってきます。そしてその場所が発達すると風が吹くような感覚を覚える方もいるそうです。

なるほど、そうすると「清々しい」という表現も的確に当てはまってきます。ヨガを始めて第一チャクラの通りが良くなったのかもしれませんね。(特にアナ骨は第一、第二チャクラあたりに効いてくるように個人的には感じます。)Mさんは表現力が豊かでこれまでもハッと気づかされるような言葉を使っていました。これからも良い変化があるといいなと思います。

みなさんも「清々しい股間」の感覚をぜひ感じてみてください。

本能??

2019/12/23

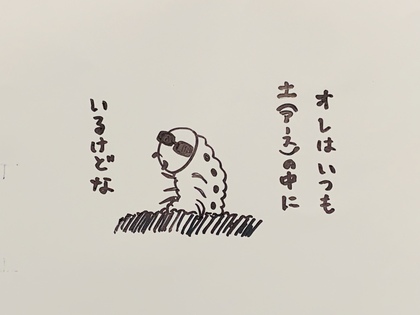

子供は外ですぐに裸足になりたがります。

今日も子供達とサイクリングがてら公園に行った時に次男はすぐに裸足になっていました。そして水たまりにダイブ。全身泥だらけで遊んでいました。最後は「ビーチョになっちゃったよ。」と半泣きになるのですが。。

やはり靴を履いているより裸足の方が気持ちがいいのでしょうね。子供は大人よりも感覚が鋭いようです。本能に従う。当たり前にアーシングしてます。足裏の感覚も鋭いのかもしれません。

足裏の感覚を磨くことは特に大切なのだと思います。あとは手のひら。地面や物や人に触れる部分は本来とても繊細で様々な情報を受け取れる場所です。今は感覚が鈍ってしまっていてもちょっとした意識を積み重ねるだけでどんどん感覚が良くなっていきます。

僕もヨガを始めてだいぶ感覚が鋭くなりました。アーシングマットがアース線に繋がっているかいないかも乗ればだいたいわかります。足裏、手のひらがしっかりしてくると身体全体がしっかり繋がる感覚も出てきます。

みなさんも足裏や手のひらをたまに意識して子供の頃の感覚を思い出してみてくださいね。

元気をためる

2019/12/22

あと一週間と少しで今年も終わりですね。いかがお過ごしでしょうか?風邪などひいていませんか?元気ですか?

考えてみれば元気というものは生きていく上で一番大切なものなのかもしれません。「元気があれば何でもできる」と猪木さんは言っていますが、まさにその通りですね。的を射抜いた言葉です。元気さえあればどんな環境でもポジティブに生きていけます。

東洋医学では「元気=元の気=生命力」という考え方をします。生命力をいかに増やすかが人生の鍵になるのだと思います。才能も努力もまずは生命力の基盤があってこそ。誰にでも必要なものです。

でも元気の大きさは人によって違います。生まれつき異なります。何をしても死ぬまで元気な人もいればどんなに健康に気をつかっても元気じゃない人もいます。僕自身子供の頃から元気に乏しかったので元気に対する憧れは人一倍強いです。(「元気じゃない」からこそ身につく能力もあるので「元気=良い」ということでもないのですが。)

ヨガは元気をつくるのに最適な方法の一つだと思います。身体を動かして(もしくは動かさずに)体力を消耗するのではなく元気をためることができます。慣れないうちはただの筋トレやストレッチになってしまうと思いますが、それでもいいと思います。そのうち「動くと元気がたまる」感覚がわかってくると思います。

具体的なテクニックは少しずつシェアしていきますね。

肩甲骨を立てる

2019/11/25

最近の日曜日のクラスは毎回色々なテーマで身体の使い方を練習しています。昨日は肩甲骨と腕を合わせて使う練習をしました。

練習方法は四つ這いになって肩甲骨を肋骨から引き離し天井の方に向けて立てるというもの。単純な動きなのですが、慣れていないとこれがなかなか難しいのです。

コツとしては脇の下の筋肉(前鋸筋)の力を抜かずに背中の中心側の筋肉をリラックスさせること。うまくいくと肩甲骨が背中から引き離される感覚があります。左右の手に体重を移動したり、そのまま四つ這いで歩いてみてもいいと思います。チーターの肩甲骨をイメージしてみてください。

まあ文章ではわかりづらいと思いますのでそのうち他の曜日のクラスでもやっていきますね^ ^

自分用のメモ

2019/11/23

今日ロルフィングの帰りに再確認した身体のこと。

・足裏、手のひらの感覚やっぱりめちゃくちゃ大事。

・末端をちゃんと使うことで背骨がしっかりする。

・背骨が使えてれば上に乗っている脳もちゃんと機能する。

・手のひら、足裏使うヨガってやっぱりいい。

もう少し末端を意識してヨガをしてみようかな。。

顔×変化

2019/11/22

冷たい雨です。一週間くらい続く予報ですね。今朝も雨の中スタジオまでありがとうございます。

今日のアナ骨で参加者の方が一言、

「ヨガを始めてから数ヶ月。アゴ周りがすっきりした。」

確かに言われてみれば数ヶ月前と顔のラインが全然違います。アゴ周りがシャープになっているのです。その方曰く、

「アナ骨のキープ中は苦痛に顔を歪めているから顔の筋肉を使っているのかも。。」

…確かにその可能性はあります(笑)。表情筋を鍛えることで顔の印象は全く違ったものになります。顔ヨガというものもあるくらいです。(僕も顔ヨガには興味があります。)アナ骨中は床の方に顔を向けることが多いので誰にも気付かれずに顔に力を入れることができるそうです(笑)。

他に顔が締まった理由としては基礎代謝の向上が挙げられると思います。アナ骨は筋トレ要素の強いヨガ。筋肉(特に遅筋)が増えることによる基礎代謝量増加は普段の生活における脂肪燃焼を加速させます。アナ骨を始めて数ヶ月、筋肉量と脂肪量の割合の変化が目に見える形で出てきたのでしょう。顔は特に変化が出やすい場所です。

いずれにしてもヨガの筋トレ的エッセンスは身体的側面の変化においてとても重要です。キープ時間が長いからといってインストラクターに殺意を抱かないようにしましょうね(笑)

アーシング×夜間頻尿×三文

2019/11/01

今日は僕の周りでアーシングを始めた人の変化をちらっと紹介します。もちろん効果には個人差がありますのでご参考程度に。

外の土の上、もしくは自宅でアーシングマットの上に足を置くとほとんどの方が足裏に温かさを感じたようです。特に最初の1回目の感覚が強く、初回以降は何も感じなくなる場合も多いようです。

睡眠にはかなり変化があるようで、僕の子ども達の睡眠はアーシングシーツがあるのとないのとでは全然違います。夜中に起きる回数が減り夜泣きの確率も明らかに減りました。

少し前に両親の家にアーシングマットを一つプレゼントしたのですが、僕の父がアーシングマットを足元に敷いて寝たところ夜中にトイレに起きなくなったそうです。それまでは夜中に2〜3回トイレに起きていたそうです。(夜間頻尿ですね。運動不足なのでアナ骨でもして骨盤底筋や下半身全体を鍛えた方が良いように思いますが。)先日マットを敷き忘れて眠ってしまった時にはやはりトイレに2回起きたそうです。

またパソコン作業が多い方がデスクの足元にマットを置いたら目の疲れや腰痛がかなり軽減したそうです。

あとはアーシングマットを飼っている犬が気に入っているなんて話も聞きました。

効果があってもあまりなくても気軽にできる方法ですので、興味のある方はぜひお試しください。

毎週月曜日早朝5時40分開始のパークヨガも参加者が1人増えそうです。今日ヨガ教室で「たぶん行きます」との確約(?)をいただきました。まあこの朝ヨガもタダですし、ヨガせずとも芝生の上でゴロンとしているだけでアーシング効果もあるかもしれませんし損はないと思います。でも「早起きはなぁ…」なんて思っている方にこの言葉を贈ります。

早起きは三文の徳(得)

アーシングって何?

2019/10/30

良い天気の日です。アーシング日和です。今日は昨日に引き続きアーシングって何?という話です。

昨日の写真にあった本を参考にざっくりと説明をしようかなと思ったのですが、変な説明をしてしまうといけないのでアーシングについて簡単にわかりやすく解説しているウェブサイトのリンクを貼ります。(別に時間配分を間違えてブログを書く時間がなくなり面倒くさくなった、とかではないですよ(¬_¬))興味のある方は下記のページを見てみてください。

もっと詳しく知りたい方は昨日のブログの写真の本を読んでみてください。なかなか興味深い内容です。アマゾンへのリンクです。

人間も地球とは切っても切れない関係にある動物。絶縁体のゴム底の靴を履いた生活が長くなると様々な心身の不調が出てもおかしくないのかなと思います。

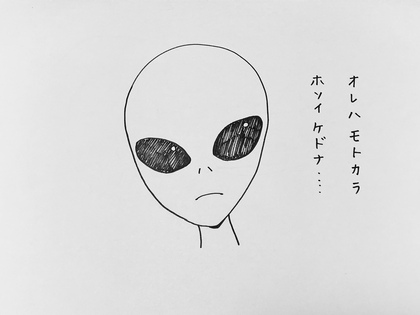

そういえばアーシングのことを書いていて思い出したことがあります。昔実家に置いてあった水木しげるの「原始さん」というマンガ。今考えてみると水木先生は現代の問題をだいぶ前から完璧に捉えていたのだなと思います。「原始さん」は何かの短編集のような本に収録されていた本当に短い作品だった気がします。(記憶が曖昧…)機会があればこちらの作品も読んでみてください。子どもながらに思うところがあったのを覚えています。

さて、明日はアーシングに関する僕自身の体験談でも書こうと思います。ヨガとも関係が深いものですので。アーシングヨガなんていうものもありますしね。

では。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以