RSYブログ

アーシング(Earthing)

2019/10/29

今日も雨。雨の日が多いように思います。秋の空は読めないところがあります。こんな日は公園ヨガもできませんね。

ところで最近ブログでも何回か屋外でのヨガの話をしています。なぜ外でヨガをやるかというと、開放感があり精神的に気持ちがいいというのも理由の一つかもしれませんが、室内よりも身体に効果があるというのが一番の理由なのです。

アーシング(Earthing)という言葉を聞いたことがあるでしょうか?Earthは地球や大地の意。その名の通り身体の一部を地につけることです。グラウンディング(Grounding)とも言います。この概念は僕も最近身体にとても詳しいロルファーの方から教えてもらいました。このアーシングが外ヨガの効果に一役買っているようです。

「地に足をつける?それが何か?」という感じかもしれませんが、裸足で土の上なり芝生の上に立つ、もしくは身体の一部を地面に触れさせるだけで身体内部の状況は一変します。砂浜を裸足で歩いて気分が良くなったり身体が軽くなったりするのはこのアーシング効果だそうです。

月曜の朝のパークヨガもやはりアーシングの効果があるようで全く疲れを感じません。タオルを一枚敷いて行っていますが、絶縁体のゴムマットなどでなければ地面に直接触るのと同じくらい効果はあるようです。

まあ健康法的なものを紹介するのは少し気が引けるのですが、アーシングは費用もかからないですし知っておいて損はないかなという気がします。明日から数回写真の本を参考にしながらアーシングについて自分の体験も交えて書いていこうと思います。(本は借り物なのですが…偉そうにすいません^^;)

ではまた明日。

蓮華座

2019/10/22

タイトルにある蓮華座(パドマアーサナ)は瞑想や坐禅などでよく用いられる坐法です。蓮華座で座ると身体が安定し精神集中もしやすくなります。しかしながらこの坐法はなかなか難しく、ヨガ初心者のだいたいの方が最初は蓮華座を組めない状態でレッスンに参加します。

股関節周りの力と柔軟性が十分にない状態で無理に蓮華座を組もうとすると膝や足首を痛めることがあります。なので未経験スタートの多いRSYの教室ではあまり蓮華座自体の練習をすることがありません。

しかしレッスンに参加するうちに股関節周りの機能性が上がってきます。(アナ骨なんかは特に変化が大きいと思います。)すると最初は全くできなかった蓮華座がいつの間にかできるようになっているのです。

先日のレッスンの際にも参加者のNさんがふいに蓮華座にトライしてみたところ出来ていました。彼女が初めて教室に参加した時は胡座でも両膝が床から高く浮いてしまって蓮華座どころではありませんでした。でも正しい方向に力をかけたアーサナを取り続けた結果、しっかりと床に座れる身体に変わったのです。

またまた当たり前のことながら「継続は力なり」ですね。

身体を温める食べ物

2019/09/14

朝から肌寒いくらいですね。今朝のアナ骨も最初は空調なしで動いていましたが中盤の流れに入ったところで一気にスタジオ内の温度が上がりました。集団が発する熱気、すごいですね。身体の内側から熱くなっていったのでしょう。あわてて冷房をつけました。これからはますますスタジオ内の温度調整が難しい季節になります。

自分の身体の温度調整は動いたり食べ物を食べたりすることでも行えます。昨日は身体を冷やす食べ物の紹介でしたが、今日は身体を温める食べ物です。冷えやすい方は積極的に摂っていきたいですね。

身体を温める食べ物

・冬野菜、冬果物

例)春菊、ねぎ、カブ、ほうれん草、小松菜、白菜、ブロッコリー、菜の花、ゆずなど

・根菜類

例)人参、ごぼう、山の芋、大根など

・冬に採れる魚介類

例)ふぐ、ぶり、かわはぎ、わかさぎなど

・牛肉、鶏肉、羊肉などの肉類

・バター、ラードなどの動物性油脂

・味噌、醤油

・にんにく、しょうが、黒胡麻、黒豆など

身体を冷やす食べ物とは対照的に温める食べ物は冬が旬のものが多いです。自然の摂理ですね。また根菜類は下半身を強くし身体を温めると言われています。これからの季節は積極的に摂っていきたいですね。ただゴボウなどの繊維の多いものはよく噛まずに食べると胃腸に負担がかかりやすいので、内臓系が弱い方は特に噛む回数を増やしましょう。アゴを使うと脳にも良い影響があります。

いつかのブログでも紹介しましたが味噌は万能食材のような気がします。夏には夏バテや熱中症対策にもなるし冬には身体を温めます。個人的にはとてもオススメです。(まあオススメされなくても日本では毎日のように食卓に登場しますが…)

これからの季節は温める食材を活用してみてください。あとは何よりじっくりゆっくり動くことが遅筋を鍛え毛細血管を増やしエネルギー産生を促します。毎日ちょっとずつでもヨガの動き、ヨガの呼吸を取り入れてみてください。

体質改善も継続が大事ですね^ ^

身体を冷やす食べ物

2019/09/13

涼しいですね。今日の早朝ヨガは汗をあまりかきませんでした。動きやすい季節です。これからは冬に向かってどんどん寒くなっていくので、冷えやすい方は自分で身体を温めていきたいもの。食べ物からのアプローチはとても有効です。

一昨日からの陰陽の話ですが、普段口にするものにも体を温めたり冷やしたりする性質があります。今日はどんなものが体を冷やすのかを見ていきましょう。(参考:中村信也著「薬膳の基礎知識」)

体を冷やす食べ物

・夏野菜・果物、熱帯地からの輸入野菜・果物

例)トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、ブドウ、バナナ、マンゴーなど

・肉類では豚肉、カモ肉など

・夏にとれる魚・貝類

・植物性油脂類

例)菜種油、胡麻油、やし油

・コーヒー、緑茶、牛乳、豆乳、ビール、清涼飲料水

・砂糖や砂糖の入った洋菓子など

こう見てみると夏が旬の野菜や暑い地域のものは体を冷やす作用があるようです。暑い夏や地域では体を冷ます必要があるので理にかなってますね。ただ今はハウス栽培や輸入によって冬でも体を冷やすものが手に入る時代。冷え体質の方などは注意が必要かもしれません。

例えば冷え性なのに朝から南国のフルーツの入ったスムージーを飲んでしまっては冷えに拍車をかけてしまいます。あとは砂糖や清涼飲料水に入っている果糖ブドウ糖液糖などは身体の機能低下を起こしてしまいますので摂取量はなるべく少なめにしたいものです。

調理法によって食べ物の性質も少し変化するようです。体を冷やす食べ物でも加熱調理をすることでその性質が和らいだり、発酵させることで体を温める食材に変わったりします。同じ大豆でも豆腐になれば体を冷やすもの、発酵させて納豆になれば体を温めるものになります。工夫次第で調整できますね。

明日は体を温める食べ物です。そして明日の朝は体を温めるアナ骨です^^

陽

2019/09/12

だんだんと秋の虫の鳴き声が増えてきましたね。一方でまだセミも残っていて夏と秋の境目の時期です。

今日は陽性体質の特徴についてです。あくまで傾向の話なので参考程度に。

・血圧高め

・体温高め

・声が大きい

・体ががっちりしている

・しゃべり方がはっきりしている

・食欲旺盛

・社交的で積極的

・疲れづらい

・目が小さめ

・手が乾いている

・外的要因に体調が左右されづらい

・目の前のことに集中する

全体的に元気があってはきはきしています。明るくムードメーカーになったりしますが、陽の要素が強すぎると気が短くなって攻撃的になることもあるみたいです。身体的には動脈硬化や脳梗塞などの病気になりやすい傾向があるようです。

頭に血が上りやすい人も下半身を鍛えたりヨガの呼吸法を覚えることで落ち着くことがあります。

明日からは食べ物の陰陽での分類を見ていきます。例えば陰の性質が強い方が陰の強い食べ物を食べ続けるとさらにその性質が強くなってしまいます。中庸からはさらに離れてしまうのですね。

食べ物も意識しすぎてこだわり過ぎると逆効果なことがありますが、少し性質を知っていると身体を整えやすくなります。感覚が鋭ければ自分に合わない食べ物などは食べてみればわかりますけどね。

ではまた明日。

陰

2019/09/11

今日はめちゃくちゃ湿度が高かったですね。朝はスタジオに来るだけでみなさん汗だくでした。そんな暑さの感じ具合も人によって違うわけですが、昨日に引き続き体質の話になります。

まずは陰陽の「陰」の性質からです。

陰性の体質

・血圧低め

・体温低め

・声が小さい

・胃腸が弱く食欲少ない

・内向的で消極的

・体力少なめ

・目が大きい

・手が湿っている

・天気に体調が左右されやすい

全体的に元気に乏しい感じの人は陰の性質が強いのかもしれません。でも上記のことがたくさん当てはまるからと言って自分の体質を決めつけないでくださいね。どんな人にも陰や陽の要素が含まれています。なんとなくこんな性質なんだ、くらいに思っておいてください。陰陽は比較するものによっても変わり絶対的なものではないようです。

ヨガで下半身を鍛えて整えることも上記のような体質を整えるのに役立ちます。特に血圧が低めの方などは下半身の筋肉によるポンプ作用が強くなることで頭の方まで血液を送り出せるようになります。

東洋医学ではこの陰陽に五行論(全てのものを木、火、土、金、水に分類する理論)を絡めて体質も分析します。僕はまだ勉強中なのですが身体全体を診る上でとても面白くヨガにも生かせそうです。その五行論を取り入れているヨガもあるようです。

興味のある方はぜひ調べてみてくださいね。

中庸に近づく

2019/09/10

こんにちは。台風の後の体調の変化はいかがでしょうか?

一昨日のヨガクラスでは「ヨガをするとどんな変化があるのか?」について触れました。今日はそんな内容です。

ヨガをすると心身に変化が生まれます。筋力や体力がついたり柔軟性が上がったり。変化は人それぞれだと思いますが、体質的な面で一言で表すとタイトルにある通り、

中庸に近づく。

大まかに言えばそんな変化があると思います。そもそも「中庸」とは「極端な方へ偏らず調和がとれている状態」。

東洋医学にも陰と陽で体質を捉える考え方があります。中庸は陰にも陽にも傾き過ぎずバランスの良い適正な状態。

今回上陸した台風でも、その影響をもろに受けて体調が悪くなった方、全く体調には影響しなかった方、様々だったと思います。気象の変化も体質を考える一つの大きな目安となります。

ヨガを続けていると、もともと様々なことに敏感な方はやや鈍感に、もともと感覚が鈍かった方は色々と感じられるようになる傾向があります。それぞれが適正な体質の方へ近づいていくのだと思います。

体重が増え過ぎていた方は減量し、少な過ぎていた方は増量するということもあります。血圧もそうですね。ヨガをやることで高血圧だった方の数値が落ち着いたり、逆に低血圧だった方はだんだんと数値が上がってきます。

こんな感じでちょうどいい所に着地していければ心身ともに安定した状態になっていくのだと思います。

明日からは東洋医学でいうところの「陰」と「陽」の体質について少し触れていこうと思います。中庸を知るにも両方の極端な面を知っておいたほうがわかりやすいと思いますので。

ではまた明日^ ^

疾患とヨガ

2019/08/23

今朝のアナトミック骨盤ヨガはいつもご参加いただいている方には申し訳ないですがお休みにさせていただきまして、その時間を使ってアナトミック骨盤ヨガの内田かつのり先生のヨガ講座に参加してきました。

テーマは「5つの疾患とヨガ」。今日取り扱った5つの疾患とは、

五十肩

椎間板ヘルニア

坐骨神経痛

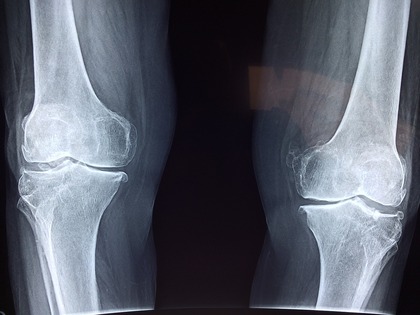

変形性膝関節症

胸郭出口症候群

(正確に言えば「坐骨神経痛」は疾患ではなく症状の名前ですが。)

RSYのクラスに来られる方の中にも上にあげた疾患に心当たりがある方もいるのではないでしょうか。

疾患の特性を理解した上でヨガでどんなアプローチできるのか、そんな内容の講座でとても勉強になりました。同じ名前の疾患の診断がおりていても人によってアプローチの方法が変わってきます。最終的にはいかにその人自身を診るのかが大切になってくるのだと思います。

医療の力が及ばないところでもヨガによるアプローチが有効なこともあります。(もちろんその逆もまたあります。)講座を通じてインストラクターと参加者、双方での見極めが大切だと改めて感じました。

RSYのクラスにもどんどん生かしていこうと思います。

筋肉痛

2019/08/20

今日はお尻ともも裏と背中がけっこうな筋肉痛で歩くのも辛いです。昨日の朝にピンチャ・マユーラアーサナ(肘倒立)から後屈をして足を頭に近づけていく練習を何回もしたからです。(写真はだいぶ前の使い回しのものですが、今はもう少し足と頭が近づくようになりました^ ^)

筋肉痛になると羨ましくなるのは筋肉痛が大好きな人。RSYのクラスに参加してくれている人の中にもとにかく筋肉痛が好きな人が何人かいらっしゃいます。トレーニングをしてるときだけじゃなく翌日や翌々日も筋肉痛で楽しめるなんて良いことだらけではないかと思います。運動をするモチベーションにもなります。

僕はというと治りかけの筋肉痛は不思議と気持ちよく感じて好きです。でも今日の状態のような一番ひどい時の筋肉痛はまだ良さがわかりません。

いつか全体を通して筋肉痛を愛せる日がくるよう日々努力し続けようと思います(笑)

解剖学的姿勢

2019/07/14

姿勢の話の続きですが、昨日の朝のレッスンでは姿勢のヒントとして「解剖学的姿勢」(または解剖学的位置)というものを利用しました。

解剖学的姿勢とは直立した状態で手のひらを前面に向けて足の中指をまっすぐ前に向けた姿勢。ヨガのタダアーサナにとても似ている姿勢です。この解剖学的姿勢は重力に対して余計な力を使わない無駄のない立ち方。昨日のレッスンでは身体にシールを貼って解剖学的姿勢と普段の自分の姿勢を確かめてみました。

試したのは横から体を見た時の骨の配列。まずはシールを写真のように、

1. 耳の穴

2. 肩峰(肩の先端、肩甲骨の先の部分)

3. 大転子

4. 膝のお皿のちょっと後ろ

5. 外くるぶしの前

に貼ります。

この5つのポイントが縦一直線に並ぶのが解剖学的姿勢となります。普段の姿勢をとってみてこの並びとどれくらいのズレがあるかをチェックしました。チェックしたからと言って無理やりどこかに力を入れてラインを揃えていくことはしない方がいいと思いますが、足裏に均等に体重をかけて地面を踏みしめるヒントになるかもしれません。

ヨガのタダアーサナでも土台となる足の真上に骨盤、さらにその真上に頭蓋骨を置く感覚を持つとうまくいくかもしれません。

姿勢はとても繊細なもので、身体の筋肉の状態や栄養状態、さらにはその人の精神状態、人生の状態までも反映します。自分の本来の姿勢は自分の心身が好転すれば自ずと思い出されるものなのだと思います。

ヨガを続けていて気づいたらスッと自然に立てるようになってた、なんてこともあると思いますよ。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以