RSYブログ

HIKARI

2021/03/18

一昨日のブログで「あずきのチカラ」で目を温め始めたことを書いたらその日のうちにS君から電話がかかってきて、

「俺はものすごく怒っている。」

とのこと。なんでまた怒ってるんだろう、めんどくさいな、と思って聞いてみると、

「俺の方が先に目の疲れをとるための『眼球ぐるぐる回し』を教えたのになんで『あすぎのチカラ』の方をブログに載せるんだ。」

とのことでした。小豆の話をしてくれたのは実はS君のお母様なんですよね。だから勝手なライバル心を燃やしてしまったのでしょう。

まあそんなことはさておき、目の酷使の問題は僕にとっては深刻。昨年まではここまで目を使うこともなかったのですが、コロナによって仕事形態が一変。オンラインクラスや画像編集により画面に向かう時間が何倍にもなってしまいました。

これは本気で対策しないと持続性のある活動ができない…!

そこで最近取り入れたのがブルーライトカット眼鏡を超える(かもしれない)期待の新人。

調光コンタクト!

僕は普段ソフトコンタクトレンズを使用しているのですが、そのコンタクトにもブルーライトカット機能がある物があることを最近知りました。

しかも周囲の光の強さによってレンズの色が変わり目に入る光の量を調節してくれるというのです。(光が強いとレンズが少し黒っぽくなり目に入る刺激を弱める。)

なんだ、そのハイテクな機能は…!

パソコンの光や外の日差しの光にかなり弱い僕にとっては気になるアイテム。

早速眼科に行って試しに一箱だけ購入してみました。

商品名は、

アキュビュー スマート調光 オアシス with Transitions(2WEEK)

長い。。

装着した感じは元々使っているアキュビューオアシスとほぼ変わらない。

そして見える景色もあまり変わらない…?期待し過ぎたか、と思いつつ息子の幼稚園の迎えに外に出た時に違いがわかりました。

薄いサングラスをかけてるような見え方…!確かに強い光の刺激はだいぶ弱まってます。

けっこう違うかも。。光が抑えられてくっきり落ち着いて見える感じ。室内にいる時にはあまりわからなかった違いが外の光の下ではだいぶ感じられます。

そして外から帰ってきて鏡を見たら目の上にあるレンズがはっきりと色づいていました笑

黒目が大きくなったみたい。カラコンのようです。明らかに何か付けてるのがバレるレベル笑

まあそれはそれでオシャレでいいのかな…?

まだ使い始めで目の疲れへの効果はどれくらいあるのかわかりませんが、まずは数ヶ月試してみようと思います。

もしこのコンタクトレンズを使ったことのある方がいたらどんな感じだったか教えてくださいね^ ^

あったかい小豆

2021/03/16

YouTubeの投稿も最初よりはだいぶ慣れてきて楽しくなってきた面はあるのですが、やはりどうしても弊害は起きます。

それは、、

目の疲れ。。

時間のかかる編集作業でスマホを凝視しているとブルーライトカット眼鏡をかけていても疲れが溜まってしまいます。連動して固まってくる後頭下筋群などはケアしていますがどうしても疲労除去が追いつかない部分も出てきてしまうのです。

そんな時に良いタイミングで呼吸&瞑想クラス参加者のTさんから以下のようなことを聞きました。

「夜寝る前には小豆で目を温めてから瞑想しています。」

小豆。

そう、小豆だ。

僕も受験期で目が疲れていた時には重宝していました。

小豆をレンジにかけて温めるヤツ(写真)。確か「あずきのチカラ」っていう名前。

肩に乗せる用のだけど押し入れにありました!

早速温めて目に乗せてみると気持ちいい。目の周りの血行が良くなります。基本身体は血行を良くすることが一番大切になってくるのでこれは良い感じ。

寝る前に温める習慣をつけてみようと思いました。温めた後に眼輪筋や後頭下筋群を解すとさらに良い感じ。

目は僕の弱点ではあるのでしっかりとケアしないといけないな、と改めて思いました。

目の疲れに悩んでいる人には小豆なかなか良いですよ。(小豆の匂いが大丈夫であれば。)

あ、それと今週末21日のオンラインフェスの一日フリーパスの早割(一日受け放題2,500円)が効くのは明日までだそうです。オンラインフェスに参加希望の方は下のお申込フォームからお願いします。当日のスケジュールももう一度下に貼りますね↓

働き過ぎる細胞

2021/03/10

昨日amazonプライムビデオで「はたらく細胞BLACK」というアニメを見つけたので試しに観てみました。

体内で働く細胞を擬人化したキャラクターが登場するアニメで赤血球のお兄さんが主人公。第一シリーズ?の「はたらく細胞!!」というのは少し前に何話か観たことがあったのですが、今回のシリーズにはなぜか「BLACK」という言葉が追加されているのです。

観てみたらなぜBLACKなのかわかりました。

宿主(人間)のアルコール摂取や喫煙、睡眠不足なので体内環境がめちゃくちゃ悪いのです。なので赤血球や白血球を始めとした体内の従業員は休まず働かなければならないのです。

時間外労働、重労働。

まさにブラック企業。

細胞が擬人化されているのでその苦労がわかります笑

このアニメではところどころ身体の知識に関する説明などが入るので前提知識がない人でもわかりやすい内容になっています。(例えば「マクロファージとは?」などの説明が入る。)

身体の本などを読んでも眠気がするだけで全く中身が入って来ない方などは楽しみながら身体のことを知ることができるかもしれません。(僕も受験の時、歴史などはマンガから入りました。)

ブラック企業で働く細胞達の苦労を知れば自分を労るきっかけになるかもしれませんしね。

あれ、最近マンガの話ばっかり。。

ではまた次回!

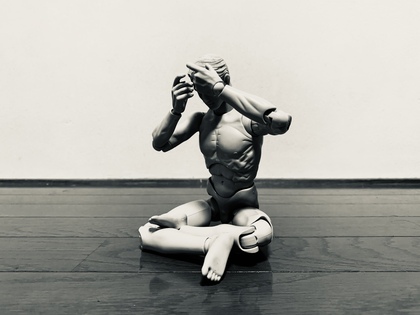

オナカノカタサ

2021/03/09

みなさんは自分の身体を触る習慣はありますか?

おそらく全身隅々まで自分で触っている人は少ないと思います。でも触ってみると色々なことに気づきますよ。

「こんなとこがこんなに硬くなってたんだ。」とか「こんなに痛みのある場所があったなんて。」とか。

人によって筋肉などの組織の硬くなりやすさは違いますし硬くなる部分も違います。

色んな所が硬くなって滞る可能性があるのですが、僕の場合硬くなりやすいのは、、

お腹!

特に腹直筋(シックスパックの筋肉)辺りがすぐ硬くなります。

「え?お腹って硬い方がいいんじゃないの?」と思ってる方はけっこうたくさんいると思うのですが、筋肉は基本柔らかくて弾力のある状態の方が良い状態です。もちろん収縮する力をかければ硬くなりますが、普通の状態は柔らかい方がたいてい良い。

そしてお腹は意外と硬くなりやすい場所でもあります。お腹が硬くなってしまうと呼吸がしづらくなったり内臓の調子が悪くなったり姿勢が悪くなったり下腹だけポッコリ出てしまったり。。

お腹が硬いとアーサナも色々ととりづらくなりますよ。

傾向としては骨盤後傾タイプの人が硬くなりやすいです。そして痩せ型の人も。(あくまで傾向ではありますが。)

簡単な対処法としては自分の手でちょいちょいマッサージすること。お腹の中央よりが硬い人もいれば脇の方が硬い人もいると思います。人のお腹を触らせてもらえば比較できてわかりやすいかもしれません。

僕の場合はちょっとお腹をさすってマッサージするだけで全然調子が違います。

意外と盲点なお腹の硬さ、今すぐチェックしてみてください^ ^

あ、そのうちお腹のマッサージ動画なんかもYouTubeで出そうかな…(もはや文章での解説が面倒になっている、なんて言えない笑)

お尻への興味

2021/02/25

昨日のスタジオレッスンはなんだかやけに人数が少なかったので普段しないような話(90年代の話etc.)とか普段しないようなトレーニング(HIITとか)をしました。

その中で「お尻」に関する話も出たのですが、みなさん身体のパーツの中でも「お尻」にはめちゃくちゃ興味があるよう。やっぱりみんな気にしている場所なんだなと改めて思いました。

オンラインヨガに参加してくれている方がちょうど最近インスタにお尻のビフォーアフターの写真を載せてくれていたのですが、アナ骨で鍛えたお尻はまさに別人。そんな話をしたらスタジオの方もオンラインアナ骨に興味を持ったようです。お尻すごい。

アナ骨はボディメイク効果も明らかにあるのですが、確かに参加している方のお尻の変わり様は目を見張るものがあります。

やっぱり自分の身体が目に見えて変わるのって嬉しいですよね。特にお尻は機能的にも見た目的にも大事なところ。

お尻に興味のある方にもアナ骨はオススメです(笑)

ちなみに昨日参加した唯一の男性S君はお尻ではなくお腹に興味があるようでした。シックスパックではなくワンパックでも僕はいいと思いますよ笑。

自分もやっとる…

2021/02/23

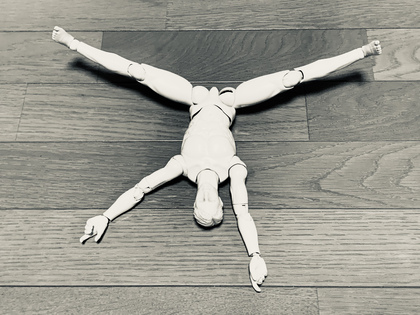

最近はたまに片手ハンドスタンドの練習をしています。開脚の倒立から徐々に身体を横に傾けていって最終的には片手を浮かせて片手だけで身体を支えます。

これがなかなか難しくキープができない。。

この練習をしていると気づくことがあります。

我慢が大切。

身体を横に傾けていく時にどうしても我慢できずに片手を浮かせてしまうことが多いのです。片手に体重が乗り切る前に離してしまうと当然バランスがとれずに落ちてしまいます。

これはバカーサナやカウンディンニャアーサナのようなアームバランスでも同じで、前に体重が乗り切らないうちに足を蹴り上げてしまうと絶対にうまくいかない。ここの原則はアームバランスの土台にもなるところなのでクラス内でも繰り返し口にしています。

でもそれを自分でやってしまっとるやないかい,,,!

なかなか完全には実践できていないのです。

自分の力よりも1つ上のアーサナに取り組むとなぜそうなるのかよくわかりますね。

力がギリギリだからキープするのがきつくて早い段階で足(または手)を浮かせてしまう。そしてそこには少なからず「パッと浮かせてしまえばそこでワンチャン(若者言葉?)キープができるんじゃないか」という気持ちが存在します。

まあすでに力に余裕があるアーサナであればいい加減な入り方をしてもキープはできますが、今練習中のものに関してはそうはいきません。ほぼ確実に落ちます。

だから丁寧に丁寧に組み立てていきます。

伸肘倒立と勢いを使ったハンドスタンドの違いも似たようなものですね。

みなさんも今練習中のアーサナがあれば自分の体重バランスを感じながら丁寧に組み立ててみてください。僕も片手ハンドでパッと手を離さないように練習してみます!

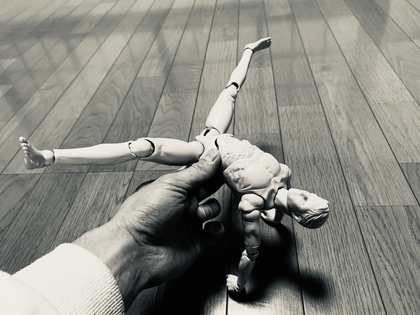

頭をくぐらせる恐怖

2021/02/09

最近僕は逆立ちで手の間に頭をくぐらせたい衝動に駆られています。

意味がわからないとは思いますが、逆立ちした状態でブリッジのように後屈をかける場合アゴを胸の方に引き寄せた方が後屈が深まるのです。(ブリッジやってる人はわかるかも。)

でも逆立ちの状態でそれをやるとなると、、

とにかく怖い!

のです。

僕はそもそもけっこう怖がりな人間です。高所恐怖症だし海で泳ぐ時は意味なくサメの心配をするし、昔見た「リング」という映画はトラウマです。

そんな僕がわざわざ逆立ちで頭をくぐらせようとしているのだから大変な話です。最初は頭頂を床に向けるだけでバランスを崩してました。

しかしコツコツ練習していると、なんだかだんだん怖さが薄れてきたような…?

そうこうしているうちにだんだんと頭をくぐらせられるようになってきました。(←文法合ってるのか…?言語学コースなのに…)

動きを繰り返せば繰り返すだけ脳と神経と筋肉の繋がりが深まり、その動きがだんだんと定着していきます。最初は全く不可能だと感じた動きもやがてできるようになるのです。

この頭くぐらせ逆立ちに関してはいかに手に体重を残せるかが鍵。そのための体幹部の使い方には明らかなコツがあることがわかりました。

でもその辺りは何回も繰り返して失敗していなかったらわからなかったこと。

まずはやってみないと開けない扉はたくさんありますね。

特に「やらなくても生きていける」ようなことをあえてやるのは楽しいです。

(あれ…?こんなこと書きたかったわけじゃないのにな。。「恐怖」の話はどこに行ったんだ…?まあいいや、書き直すのも面倒だしこのまま通してしまおう。「無駄にも思えること」をあえてやるのが人生、みたいな流れでしめくくってみようかな。)

一見「無駄にも思えること」でもあえてやってみると色々発見があって楽しいかもしれません。

みなさんもそんなことを見つけてみてくださいね^ ^

ハンドスタンドに必要なモノ

2021/02/05

最近毎日投稿を続けているYouTube動画も昨日でチャンネル登録者数が200人を超えました。登録してくれた方々ありがとうございます。

少しずつ動画を観てくれている方が増えているようで、「動画を観てコツがつかめました」という声もインスタのメッセージなどでいただいています。嬉しいです^ ^

YouTubeを観る方が何に興味があるかは再生回数というわかりやすい指標で明らかになるわけですが、やはり多くの方が興味を持っているのは、

ハンドスタンド!

予想はしていましたが、ハンドスタンドに人は強く惹かれるようです。そりゃ逆になりたくなりますよね。僕もそうです。ヒマがあれば逆になっています。公園とかでやってると怪しい人です。

おそらくやってみたいアーサナNo.1のハンドスタンド(or伸肘倒立)。でもここには外せない要素がいくつかあります。詳しくは今まで出した動画とこれから出す動画で解説はしていきますが、ざっくりいうと、

基礎力!(ざっくり過ぎ)

「どんなことでも基礎は大事。わかっていますよ。」という声がどこからか聞こえてきそう。。でも違うのです。あえて辛口で言わせてもらうとほとんどの人が「どういうふうに大事か?」がわかっていないのです。(←強気発言)わかっていないことは面倒くさいからやらないのです。淡々と股関節周りや肩周りや足裏などを使えるようにする作業をサボってしまうのです。

もちろんハンドスタンドをするためにハンドスタンドそのものを練習すればうまくなっていきます。小脳や神経の回路がうまく働いてバランス力が上がり、腕や体幹部の力がついてくるので安定してきます。人によってはかなり見事なハンドスタンドが完成するかもしれません。(そしてもちろんハンドスタンドを習得するにはハンドスタンド自体の練習は欠かせません。)

でもその先の成長を望んだ時に、果たしてどれだけのことをすればどれだけ身体が反応するかがイメージできているのか...?そこはどうにも怪しいところかもしれません。

動ける人をSNSで見かけたりすると「うわ!この人すごいな。こんな風になりたいなぁ。」と憧れを抱くこともあるかもしれません。(僕もあります。)憧れ自体は人に意欲や原動力を与えるもので良いものだと思います。でもその憧れの人が普段どれくらい淡々と練習をしてどれくらいの失敗を重ねてきたかを少しでもリアルに想像できるくらいでないと自分自身のリアルで着実な成長は難しいものとなります。

やらないとできないし(「やればできる!」という甘い言葉の裏返し)、

がむしゃらにやってもできないこともあります。(「一生」という時間の制約があるので。)

だからまずはとにかく自分自身や他人を観察すること。

ハンドスタンドはそんなことを考えさせられる点でも良いアーサナですね。

・・・ということでYouTubeの基礎的なアーサナの動画も観てください(笑)。わかる人がわかるように練習へのヒントを詰め込んであります。そしてできることならば地味で辛くてめちゃくちゃ効果のあるアナトミック骨盤ヨガに参加してくださいね^ ^(なんだか強気だと思ったら全部宣伝のため...?!)

頭痛

2021/02/02

これを書いている今頭痛に悩まされております。

自業自得だしアホ過ぎて言いたくもないのですが。。

血糖値スパイクから来る偏頭痛です。

何があったかというと、、

今日は渋谷の仕事の合間に少し時間が空いたのでYouTubeの編集の続きでもしようと喫茶店に入りました。いつもは一杯のドリンクを頼むか、サンドイッチ的なものを食べるくらいなのですが、今日は少し違うものを試してみたくなりました。

かぼちゃタルト(笑)。

このブログでは何回も触れていますが、僕はかなり糖分に敏感な体質です。特にブドウ糖や砂糖は食べた後に調子が崩れます。だるくなったり眠気が来たり集中力が落ちたり。。

だから普段は甘い物は極力控えているのですが、たまには試してみたくなるのです。それに最近は身体も鍛えているし糖分に少しは強くなったかな?なんて強気な気持ちもありました。

そして結果は、、

案の定惨敗。

かぼちゃタルトを食べている時は平気だったのですが、その30分後くらいから徐々に鈍い頭痛を感じ4時間経った今でも激しい頭痛。

偏頭痛ってほんときつい。僕は自分が原因で体調を悪くしただけですが、特にこれといった原因もなく偏頭痛持ちの方はつらいですよね。。

それにしても砂糖恐るべし。ちょうど一年ほど前のバーベキューの時に食べたマシュマロ以来の強い頭痛です。(←学ばないやつ。)

まあ実際に試さないとわからないこともありますしね。

明日からまた甘い物は控えます!

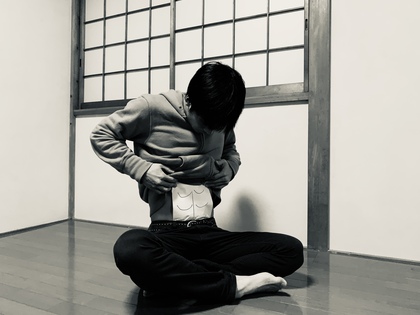

腹筋

2021/01/31

腹筋というのはけっこう扱いが難しい部位だと思います。

日常でもスポーツでも「体幹」が大事、というのはよく言われることで僕もそれには異論がないのですが、体幹=腹筋というわけではありません。定義によってまちまちなところもありますが、体幹と言った時にはお腹や背中や骨盤底、横隔膜を含めた範囲を指すことが多いようです。

インナーユニットやコアユニットという言葉を使う時には具体的な筋肉(横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群)を指すこともあります。

いずれにしても腹筋だけで身体の安定を保てる訳ではないのですね。

一般的に体幹トレーニングというとかなり腹筋強化に偏った傾向があると思うのですが、それはそれで弊害というものもあると思います。(まあでも一昔前のように上体起こし何百回を毎日やって腰を痛めたという人は減っているような印象を受けます。)

ここからは個人的な感覚の問題なので大した証拠はないのですが、腹筋は固め過ぎると身体全体の動きが悪くなります。背中側の筋肉と程よい緊張状態を保って初めて身体の安定に繋がる気がします。

アーサナだったらアーサナのスムーズな動きが失われる。ハンドスタンドなどでもなんだかカクカクした動きになってしまう。

なので腹筋が全く働いていないのも考えものですが固め過ぎもよくないなぁと思っています。

特に何もしていない状態の時に腹筋がガチガチの方は要注意かなと思います。

この辺はあくまで個人的な意見なのですが、ヨガでオススメの腹筋の強化法としては、ラクダのポーズやブリッジからのドロップバックなどの後屈をすること。背骨を反っていく際にブレーキの働きとして腹筋群が自然に働きます。その力に対抗して背中の筋肉をギュッと縮めれば表裏の筋肉が協調した自然な形で使われていきます。

だんだんと使える体幹ができてくる。

この辺のことは読んでいても意味が分からない方がほとんどだと思いますが、かなり練習を積めばだんだん実感できることだとも思います。

そんなことを繰り返しているうちに自然に腹筋群を含めた「体幹力」がついてくるように思います。

もちろん見た目のボデイメイク重視で腹筋を割りたい方はたくさんの腹筋トレーニングと脂肪燃焼で目的は達せられると思います。

しかし「動ける身体」重視の方は...?

でも「何がいい」と決めつけてはいけませんね。もしかしたらガンガンな腹筋トレーニングが有効な方もいるかもしれません。やはり最終的には自分で試して感触の良いものを探していくのが一番です。

そういえば全く関係ないですが行方がわからなくなっていた次男の手袋が見つかりました^ ^

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以