RSYブログ

糖質の質

2020/09/29

身体的な健康にも精神的な健康にも食事が深く関わっていることは今や常識となっています。

コントロールといってもただ量を減らせばいいとかいうわけではなくて、「何を摂るか?」ということに注目するとうまくいくと思います。

特に避けたいのはブドウ糖や砂糖(ブドウ糖と果糖で構成)などの吸収の速い糖類。これらの糖は血糖値を急激に上げてその後急激に下がる血糖値スパイクを引き起こしたり、胃の動きをピタリと止めてしまう糖反射を引き起こしたりします。

血糖値の乱高下の方はさすがに気を付けてる方も多く、甘いお菓子を単体で食べることを少なくしてる場合も多いと思いますが、糖反射の方は意外と知られていません。食事前や食事中に甘い清涼飲料水などを飲んで知らず知らずのうちに栄養の吸収を阻害したり胃の調子を悪くする方もいるようです。

甘いものに対しては未だに誤解が多く「脳はエネルギー源としてブドウ糖しか使えない。」というのもその一つ。最近の研究では肝臓で作られる「ケトン体」という物質もエネルギー源になることがわかっています。

まあケトン体は置いておいて仮にブドウ糖の方にだけに注目するにしても、そのブドウ糖をエネルギーに変換するのにビタミンB群や各種ミネラルの力が必要。吸収の速い糖分を多く含むエンプティフード(糖分や脂肪分以外の栄養素がほとんど含まれていない食べ物。甘いお菓子や菓子パンなど。)ばかり食べていると短い時間しかエネルギーが持たないばかりか体内の栄養素も無駄に使われてしまいだんだんとエネルギーの産生が下手になってしまうのです。

疲れやすくなったり、眠気が常にあったり、イライラしやすくなったり、学力や作業能率が落ちたり。。

まあお菓子なんかはその特性を理解した上で適度に食べるのが良いと思います。

特に子どもは要注意。大人になってから楽しみとして食べるのと、脳と身体が著しく発達する成長期に甘いものを食べるのでは全く意味合いが違います。与えられればいくらでも食べちゃいますしね。

糖質は精製された形ではなく食材を丸ごと食べるのが身体には良いです。甘いお菓子より白米、白米よりサツマイモやジャガイモといった形。なるべく食物繊維やミネラルなどの栄養素が豊富に入ったものでGI値の低いものを選びます。(米は個人差がかなりあります。食後に眠くなる場合は注意。)

神経質になって完全にゼロにするのも精神衛生的に難しいので自分や自分の子どもが元気に過ごせるようにコントロールするのが良いかなと思います。

まあ糖に関する反応は個人差が大きいのでなんともいえない所はあります。ただ今の自分のパフォーマンスが本当に自分にとってベストなものなのか、もし集中力の欠如などがあればそれが食事によるものではないのか、もしくは自分と同じ嗜好品を食べて本当に子どもが元気でいられるか、などを疑ってみるのも有効なのではないでしょうか。

オーディオブック

2020/09/28

みなさんは本を読む時どんな媒体を使っていますか?

ちょっと前にも書きましたが、僕は基本的に紙の本を読んでいます。Kindleもたまに使いますが、紙の手触りが良いことや書いてあったことを思い出す時のページ数の感覚は紙の本の方が好きだからです。だいたいの本は図書館で借りて手元に置いておきたいものは買っています。

しかし最近、今更ながら3つ目の媒体を導入しました。それはオーディオブック。

プロのナレーターの読み聞かせを録音しているものです。僕はaudiobook.jpというアプリを使い始めました。聞き放題プラン月額750円です。お得じゃないですか?

とはいえ自分が読みたいような本は聞き放題プランには入っていないことが多く、普通の本を買うような値段で単品購入しなければならないのですが、逆にこのことがメリットになることもあります。

そう、自分が書店で選ばないような本を聴くことになるのです。しかも興味がそこまでない本というのは書籍の状態だと完読するのにひどく時間がかかってしまうのですが、オーディオブックなら必ず一定の時間で読み終わり(聴き終わり)ます。そしてこのアプリには倍速機能がついていて、僕の場合はだいたい3倍速で再生します。一冊3時間で読み終わる(おそらく自分で読むともっと遅い)本でも1時間で確実に終了。時間効率がめちゃくちゃ良いのです。そういえば受験勉強で役立ったのも倍速再生でした。

興味がすごくあるわけではないけど必要だなと感じる本を最小限の力で頭に入れるにはとても有効な方法かなと思います。

使い分けですね。紙の本と電子書籍とオーディオブック。一日の中のシーン別にどれかをチョイスします。便利な時代ですね。子供の頃じゃ考えられませんでした。特に僕は経済学の本なんかを読んでると眠気しか起きないのでオーディオブックはありがたいです。

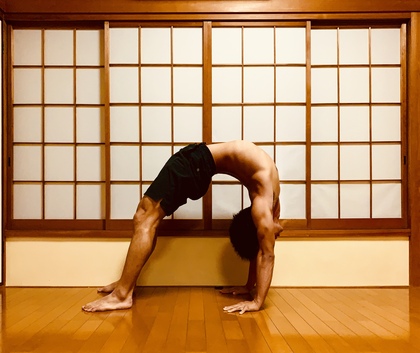

あ、あと逆立ちしながら聴けるというのもめちゃくちゃポイント高いです。

本読んで目が疲れてしまう方にもオススメです。(僕も疲れます。)ぜひいかがでしょうか?

四次元ポケット再び…!

2020/09/14

今日はいつかのブログ(四次元ポケット??)に書いた「丹田にしまう」ことについてです。

そのブログに何を書いたかというと、「何か嫌なことや頭を離れないストレスがある時、その出来事や嫌なイメージをそのまま丹田(へそ下5cmくらい、皮膚表面より内側に5cmくらい)に投げ入れてしまえばいい。」という話。ちょっと不思議ですがこれがなかなか効果があるのですね。僕個人の感覚としては頭の中がスッキリとして下半身に力が湧いてくるような感じ。

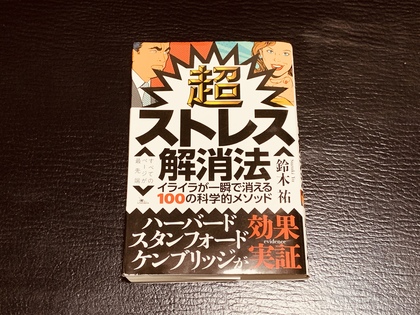

使えるテクニックなのでちょいちょい生活の中で使っていたのですが、先日ブログでも紹介した「超ストレス解消法」という本にこんな方法が紹介されていました。

箱に入れる法

1現実の箱(サイズは適当でOK)を用意。嫌な感情や思考がわいたら箱を開き、その感情が箱に注ぎ込まれていく様子を想像します。

2.「すべて思考が入った」と思ったら、あとは箱を閉めて放っておけば終了です。箱に入った嫌な感情を、現実の物体のように眺めてみてもいいでしょう。

なるほど、丹田にしまうか箱にしまうかの違いで頭からストレスの元を外にひとまず置いておくという意味合いは同じなのです。心理療法でもよく使われるテクニックということでなんだかすごく納得しました。

ストレスがあってそれがいつまでも頭の中にあると仕事や日常の作業に支障をきたします。悩み事がある時に変なミスをした経験ありますよね?悩みが解決できなくても一回頭の外に出してしまうと良いのです。

さらに丹田というのは身体のエネルギースポットのような場所。特定の筋肉でも臓器でもないのでイメージを使うことでその概念的な存在を初めて感じられます。ですので「ストレスを丹田に放り込む」という行為は、

1. 頭の中から余計なものを追い出す

2. 丹田の意識を強化できる

という2つのことを同時に行えるのです。(たぶん)

天才的な技術!やはりオススメです。

しかしながらそもそも丹田が意識しづらい場合にはなかなか難しいことかもしれません。その場合には「箱にしまう」や「出来事や感情を書き出す」という方が実践しやすいかもしれません。

自分に合う方法でモヤモヤを頭から出せればスッキリしますよ。

ストレス

2020/09/10

みなさんはストレスに対してどんな対処をしていますか?

・どんな時にストレスを感じるのか?

・どんな感情を持つのか?

・その時にどんな身体反応が出るのか?

・どんな対処法を行っているのか?

などなど。

色んな意見が出ていました。年齢別にストレスの傾向が違ったり対処法も違ったり。みなさん何かしらの方法をとっていて僕も参考になりました。

普段のスタジオレッスンでは身体から心へのアプローチ、つまりアーサナで筋肉を使ったり呼吸を整えたりすることによるアプローチを行っていますが、他にも違った方向から働きかけるやり方もあります。

今日の写真はその具体的な方法がいくつも載っている書籍。

超ストレス解消法 イライラが一瞬で消える100の科学的メソッド https://www.amazon.co.jp/dp/4865371265/ref=cm_sw_r_cp_api_i_4KGwFbMR2VTXF

100通りもの方法が一冊の中に書かれています。「100通りも多すぎるんじゃないか?」と思われるかもしれませんが、全て実践するわけではなく自分に合う方法をピックアップすればいいのです。たくさん選択肢があるので自分に合うものがほぼ確実に見つかるのではないかと思います。

一つ一つの方法は詳し過ぎずざっくりとわかりやすく説明してあるので一気に最後まで読めます。日頃ストレスが多いなぁと感じる方は一冊持っておいてもいいかもしれませんね。

僕もこの中のいくつかの方法を生活に役立てています。

睡眠夫妻

2020/09/08

こんにちは。外の雰囲気がどんどん秋になってきました。過ごしやすい季節ですよね。気力、体力が充実します。

そしてその気力と体力を毎日回復させる一番の充電器が睡眠です。睡眠は大事。誰もが大事だとわかっていると思います。

でもついついやってしまうんですよね。睡眠不足。僕も最近まで作業に追われてやってしまいました。睡眠時間を削るという行為。なかなか仕事が終わらないと夜中まで持ち込みがちです。

でもそんな生活が続いてみるとわかることですが、完全に効率が悪い。睡眠が一日でも不足すると次の日の集中力が落ち活動がパワーダウン、結局作業効率が落ちます。ダラダラと時間の使い方ヘタになります。午前中の作業がなあなあ。お昼ご飯を食べた後も集中できない。結局夜に仕事を持ち越し。そんなサイクルに陥ってしまいます。

「睡眠負債」なんていう言葉も生まれるくらいですから多くの人がそんな生活を送ってるのかもしれません。

結局睡眠が適正にとれた時の朝の1時間の作業の方が、睡眠不足の日の夜の4時間よりも捗るのです。ミスも少ない。これは自分で仕事をしている人も会社勤めの人も家事をしている人も同じですね。

なのでまず睡眠。睡眠=集中力=時間の効率的な使い方。これを頭に入れておきます。(僕も自分に言い聞かせてます笑)

ただ人によって睡眠の適正時間は全然違うようなので注意が必要です。中には睡眠時間が3〜4時間くらいで済むショートスリーパーの方もいます。8時間前後必要な方もいます。その辺りは大方遺伝で決まるようなので自分の基準を見つけることが大切です。(瞑想で睡眠時間を短くすることはできますが、8時間→3時間にすることは難しいでしょう。)

睡眠不足の方はぜひ自分の生活を見つめ直してどうやったら時間を効率的に使えるかを考えてみるといいかもしれません。時間=命ですからね。

逆に寝過ぎで気力が失われているパターンについてはまたそのうち。いずれにしても一定の量の睡眠と質が大切ですね。

やっぱり起爆剤

2020/08/20

みなさんは日常で背中を反ることはありますか?ヨガをやっている人なら頻繁に後屈をするかもしれません。日常的にヨガを行ってない場合はなかなか背中は反らないかもしれませんね。

何日か前にアナ骨と断捨離の話を書きましたが、やはり後屈は掃除をする起爆剤になるようです。

今日は朝に「目覚めのヨガ」を行った後にインスタ投稿用のブリッジの写真を撮りました。なのでいつもより多めにブリッジを始めとした後屈を行ったのですが、それが効いたのでしょう。その後めちゃくちゃやる気が出て、家の中の片付けや家の前の掃除などを朝早くからすごい勢いでやりました。家の前を丸ごと水で流したり自転車をきれいにしたり普段しないことまでしてしまいました。

かなり入念に後屈を行った効果は絶大でした。掃除の後もやる気が出て子ども達と遊びつつも仕事が捗ります。

なので後屈をオススメしたいのですが、後屈のポーズはヨガの中でも難易度高め。ヨガをやっていても苦手が理由で避けてしまう方が大勢います。腰などに負担をかけないためには身体の使い方の秘訣があるのですね。

アナ骨では特に後屈を丁寧に土台から作っていきます。腰を痛めない気持ちのいい後屈です。背骨よりも先に股関節の使い方がポイントになってきますね。

そうそう、9月からは木曜日の早朝6:00~のレッスンを「目覚めのヨガ」から「アナトミック骨盤ヨガShort」に変更しました。一つ一つのアーサナにじっくり時間をかけて取り組みます。朝一なので目を覚ましつつその日一日作用が持続するような内容にしようと思います。

火木の朝のクラスは短いのでアナ骨やったことのない方がお試しするのにもオススメです。

超高速...!

2020/08/18

みなさんは本や新聞などどれくらいの速さで読めますか?僕は普通かちょっと遅いくらいじゃないかなと思うのですが、たまにものすごい速さで本を読める人いますよね。東大生なんかはかなり速かったりします。

最近また本を超高速で読みたい願望が出て来ました。前回高速願望が出たのは5年以上前の受験期でした。その時は大量の参考書を読む必要性に駆られていたのです。ただ勉強の方が忙しく速読に集中する間がありませんでした。今は読みたい本が次から次へと出て来るので僕の今の速度じゃどんどん本が溜まってしまうんですね。なので先日「速読」とか「フォトリーディング」に関する本を借りてきて読んでみました。(高速で笑)

1ページ1秒で本を読み進めていくようなやり方はもちろん練習が必要なのでノウハウを読んだからといって一朝一夕でできるものではありませんが、脳の使い方の章を読んだ時に面白いことがわかりました。

後頭部の上の方に意識を置いて全体を見るともなく見る。

これが写真を撮るように本を読み進めて行くコツらしいのですが、なんてことはない、毎日行っている瞑想と同じ意識の使い方でした。つまり顕在意識ではなく潜在意識に働きかけて本を読むということ。瞑想をしながら本を読んだことはないのでまだコツはつかめませんが、瞑想の感覚はわかるのでなんとなく「こういうことかな?」という感じはわかります。試しに一冊1ページ1秒くらいのペースで本を読んでみたのですが、なんとなく本の概要やキーになる言葉はつかめました。(ちゃんとした理解まではまだまだですが。。)

ああ、今の速度の10倍くらいのスピードで読めるようになったらいいな。。

根気が続けば練習し続けてみます。

積極的休養

2020/08/11

今日もめちゃくちゃ暑かったですね。僕が小さい頃にはなかなか考えられなかった暑さです。この暑さで夏バテ気味ではないでしょうか?身体がだるくなると活動が鈍くなってさらに身体が重くなる悪循環に陥りがちです。夏バテでなくても休日に寝過ぎて身体の調子が逆に悪くなった経験のある人もいるのではないでしょうか?

そこで積極的休養。

疲れが溜まってる時に軽く身体を動かすことで回復を促します。「積極的」とはいえめちゃくちゃ自分を追い込む必要はないですよ。自分の好きな軽い運動やストレッチでもいいのでとにかく一定時間身体を動かします。

散歩とかもいいですね。ただ日中は暑くてバテてしまうので朝方や夕方以降などはオススメです。自然のある場所ならなお効果があります。僕なんかは水が好きなので川沿いを歩くのが好きです。水泳を積極的休養に使う人もけっこういます。

ともかくリラックスできる環境でほどよく身体を動かすと驚くほど疲れがとれます。(慣れれば瞑想が抜群に疲労回復に効きますけどね。自然の中で瞑想が一番かな…?)

自分なりの方法を見つけてポジティブにお過ごしください。

写真は夜の三沢川散歩。

笑い

2020/08/10

みなさんはこの連休をどうお過ごしになりましたか?(もちろん普段通り仕事だった人も多いとは思います。)今はなかなか離れて住む家族や親戚とは会いづらい状況だとは思いますが、みなさんがそれぞれ良い時間を過ごせていたらいいなと思います。

先日ちょうどヨガ教室に参加してくれている方と「やっぱり笑うことは大事ですね」なんて話をしていました。当たり前だけど意外と見落としてしまうこと。今は人と接する機会も去年よりは減っているので気づいたら笑う頻度が減っていたなんてこともけっこうあると思います。笑っている時は心と身体が自然に良い状態の方へ傾きます。一日の中で笑う回数が多ければ多いほど心と身体を活発にさせます。笑いが病気を治すなんて研究もあるくらいです。

みなさんはどんな時に笑いますか?もし人と話したりする機会が減っているのならお笑い番組を観て笑うのでもいいと思います。ともかく笑ってみると気分がすっきりして、「やっぱりこれなんだな」と感じると思います。

あ、あとたまには泣くのもいいですよ。

心と身体を思い切りつかっていきましょう。

心頭滅却

2020/07/30

僕は寒さに強いわけではないのでプールに入る時には結構勇気が要ります。現在パーソナルトレーニングを行ってるプールも水温があまり高くないのでレッスン前には「今日は少しでも水が温かいといいな。」なんて思ってしまいます。

昨日も水泳パーソナルがあったのですが、受講者の男性Aさんが先にプールに入り一言。

「今日は水がいつもより冷たいな。」

僕は心の中でため息をつきます。

(冷たいのか…入る時覚悟が必要だな…)

しかし次の瞬間思い直します。

(このまま水の冷たさに怯える人生を過ごし続けるのか…?)

(いや、そんなんでいいはずがない。)

その瞬間に浮かんできた言葉。「心頭滅却すれば火もまた涼し」。

(揺れる感情があるから冷たく感じるんだ。感情の波を消せばつらいことは何もない。)

アーサナで培った深い呼吸。瞑想で養った今に集中する力。

全集中水の呼吸拾壱ノ型、凪(笑)

今この瞬間だけに集中し、感情の揺らぎを無くしたら本当に水が冷たくなくなりました。皮膚にひんやりした刺激があるだけです。まさに心は凪。

Aさんがもう一度「今日は冷たいですね。」なんて言うものですから、心頭滅却調子に乗った僕はこう言い放ちます。

「感情の揺らぎのせいですよ。心のブレがなくなれば冷たさなんてなくなるのですよ。」

宣教師並みの落ち着きぶり。さっきまでビビってたのに急に上から目線。そんな自分自身への驚きを隠しつつもAさんに心や感情の影響を簡単に説明しました。するとAさんは、

「昔似たような経験がありまして…」(あるんかい!)

と話を切り出します。それによると十数年前Aさんはゴルフを定期的にやっていたそうでその頃は全身の痛みや重さ(肩周りや肩甲骨付近、下半身など)に悩んでいたそう。その辛さを解消したくてマッサージやその他の治療を色々試していたというのです。

そしてある時初めて鍼治療を受けに行ったそうです。そこで肩甲骨内側などに鍼をうってもらいました。Aさんは最初鍼を刺すことに痛いイメージを持っていたのですが実際体験してみると痛いどころかほんわりと気持ちいい。なんだかいい感触だったようです。

しかし鍼をふくらはぎに何本も打ってもらっている最中にAさんは何気なく自分のふくらはぎの方を見てしまいました。そして次の瞬間何が起きたかというと、、

突然のふくらはぎの激痛。

そして急な貧血で頭が真っ白。意識が朦朧としてフラフラな状態になってしまいました。

救急車を呼ぶようなレベルだったそうです。

これはさっきの僕の水の冷たさとは逆の話です。同じといえば同じことですね。

鍼がたくさん脚に刺さってるのを見て存在するはずのない痛みを自ら作りだしてしまったのです。人間は脳で全て知覚することを考えると作り出された幻の痛みはその人にとっては本物の痛みです。Aさんは自分の意図しない所で自ら身体にショックを与えてしまったのです。

ちなみにAさんはとりわけ鋭利な物を見るのが苦手とか血を見るのが苦手とかいうわけでもないそうです。スプラッター映画もよく観るそう(笑)

この辺りの話には自分の生活に活かせる部分がかなりあると思います。

以前よりストレスの多いであろう今日この頃、みなさんは何を感じますか?

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以