RSYブログ

合間トレ

2021/03/12

こんにちは。みなさんは何かの合間にトレーニングしたり何かをしながらトレーニングをすることはありますか?洗い物や歯磨きをしながら片足立ちなどをしている方はいるかもしれませんね。

1時間くらいはまとまった時間を確保して身体を動かしますが、あとは合間にちょいちょいトレーニングをはさんでいます。トイレに行く時に逆立ち歩きをするとか、子ども達と遊んでいる時にローラーサナをしてみるとか。

個々の時間は10秒とかではあるのですが、これが思ったよりも効果あり。意識的に合間のちょいトレを取り入れてからハンドスタンドの安定感がグッと良くなりました。そして体幹部の筋肉も目に見えてついてきたのです。

神経系を鍛えるにも回数が必要になってくるのでちょこちょこはさむのはいいですね。だれでも時間の制約はありますので、すき間の数十秒を使うのはオススメです。

あとは座り仕事が多い方はこまめに身体を動かすと仕事のパフォーマンスが上がりますよ。長く座れば座るほど身体は弱り集中力も下がります。本当は歩きながら仕事をするのが一番良いかもしれません。(僕もよく歩きながら作業をします。)まあそんな自由がきく職種の方は少ないと思うので20分に一回くらい立って少し身体を動かすくらいが現実的かもしれません。

本当は学校の授業も50分座りっぱなしではなく途中で一回立ち上がったりした方が勉強の効率がいいんですけどね。(105分座りっぱなしの東大の授業なんかは効率が悪過ぎる気が。。)

まあ学校の話はともかく、ハンドスタンドをやってみたい方や身体パフォーマンスを上げたい方には合間のちょいトレおすすめですよ^ ^

時間の沼

2021/02/24

一日の中の時間をどう使うのかというのは誰にとってもかなり大きなテーマになってくると思います。

本当にやりたいことに時間を費やしたい場合はそれ以外のことの時間の使い方を整理しなければなりません。(もしくは今の時代「なにもしない時間を作る」というのもテーマかも。。)

いずれにしても自分の時間を際限なく奪ってしまうものはけっこうあります。

その代表格がスマホ。

スマホからは魔法のように何でも湧き出てきます。

まあ依存しますよね。

僕にしてもホームページ管理、YouTube編集、インスタなど全部スマホで行っています。仕事など全部スマホで済むのは大変ありがたいことなのですが、注意して取り組まないと集中力が落ち時間が奪われてしまうこともあるのです。

例えば、さあYouTubeの編集をしよう、と決心してスマホを開くとLINEのアイコンの上にメッセージ数が「11」と出ている。気になってLINEを開いたら返信した方がいいようなメッセージが溜まっている。10分後全ての返信が終わり、そして、、

あれ?何しようとしてたんだっけ??

ああ、そうだYouTubeの編集だ!

あれ?メールが13件溜まってるぞ…?

・・・

ん?何してたんだっけ?

そんな感じで本来やろうとしていた作業もせずに30分が経過してしまうこともよくあるのです。

一つのデバイスで何でもできる分集中力が散漫になりやすいのです。なのでやはり工夫が必要。

スマホだったらアプリは最小限にしておくことで見た目もスッキリ頭もスッキリ。アプリってたくさん溜まりがちですよね。僕も一時は試しにダウンロードしたアプリなんかで画面がごった返してましたが、普段使わないものを全て消したらだいぶスッキリしました。

そして先程の話に出たSNSやメールなどのアイコンに表示される新着を知らせる表示。(その数表示をバッジというらしいです)そのバッジを「表示しない」に設定したらだいぶ画面がスッキリ。

作業中にメッセージをチェックするようなことも圧倒的に減りました。表示があるかないかだけでこうも違うとは驚きです。

そんな感じで工夫していくと集中力が削がれなくなり時間を奪われることも減りました。

10年以上前には考えられなかったスマホありきの生活。人生の時間、自分のやりたいこととの関係を考えつつ工夫を凝らしていかないとな、と改めて感じる今日この頃です。

まあ10年後にはスマホもなくなって新たな生活形態になっているのでしょうが。テクノロジーの進化すごすぎますね。

本質だけは見失わないようにいきたいものです。

再生リストの存在

2021/01/10

今日友達とYouTubeについて話す機会があって判明したこと。

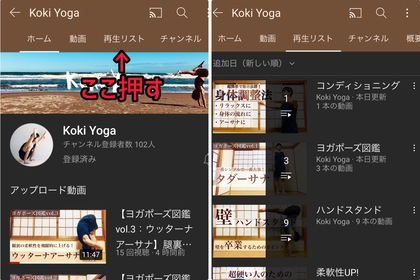

意外と「再生リスト」のシステムが知られてないということ。

再生リストとはYouTube動画を投稿してる人が作っている動画のプレイリストのこと。(投稿してない人も作れます。)

僕もYouTubeの投稿を始めて一ヶ月以上が経ち、動画数も少し増えてきたので再生リストに動画をまとめています。

「アームバランス」

「柔軟性up」

「ヨガポーズ図鑑」

などの再生リストです。

例えばアームバランスのリストにはバカーサナやカウンディンニャアーサナの解説が入っています。

これがあることで自分の観たい動画にすぐ辿り着けたりします。観たいジャンルの動画を連続再生することもできます。特に長くやっているYouTuberの方の動画はものすごい数になっているのですぐに目的の動画を見つけるのに便利です。

そしてお気に入りの動画を自分のアカウントの再生リストに入れることもできるのです。(公開・非公開の設定は自分でできます。)

さて、その便利な再生リスト、なかなか見つけづらい所にあります。

チャンネルページの上の方にある「再生リスト」という所を押すと再生リストに飛べます。(再生している動画画面の下のチャンネル名を押すことでチャンネルページに飛べます。あとはYouTube内検索をかけてチャンネル名を押しても辿り着けます。)

チャンネルの「ホーム」画面には投稿動画の一部しか載っていません。そして一つ右の「動画」画面に飛ぶと全ての投稿動画を観ることができますが、投稿の時系列順に並んでいるため、投稿数が多い人だと果てしない数の動画が並んでしまいます。

なのでやはり再生リストが作ってある場合には動画が探しやすい。そして気に入った動画は画面下の「保存」ボタンを押すことで簡単に自分の再生リストに入れることができます。

今はYouTubeで色々と調べたり音楽を聴いてる方も多いはず。もし「再生リスト」を知らなかった場合にはこれから活用してみてはいかがでしょうか?

便利ですよ^ ^

息

2021/01/04

もう1月も4日ですね。今日あたりから仕事が始まった方も多いのではないでしょうか。

同時に緊急事態宣言云々のニュースなどでまた息の詰まる雰囲気ではありますが、自分を圧迫するストレスに対して簡単にできることもありますね。

そう、息を詰まらせないこと。

呼吸です。

いつでもどこでも一瞬でできて、しかも無料。お得です。

めちゃくちゃ手軽なのにストレスを大幅に低減できたり、自分の元気レベルを上げたりできます。

無意識でも意識的にも行える特殊な性質を持つ呼吸を1日に何回かでも集中して行うだけで心身は変わります。

全集中の呼吸です。今年も流行りに乗りましょう。

「呼吸&瞑想」のクラスで紹介しているように色んな呼吸法がありますが、いつでも手軽に出来るのは吐く息を長くする呼吸。吸う:吐くを1:2の長さの割合で行います。4カウント吸って8吐く、または3カウント吸って6吐くというのを繰り返します。吐く息を長くすることで副交感神経が優位になるのでストレスを強く感じる時などにとても有効です。

以前紹介した吸う:吐くが7:11のセブンイレブン呼吸は使いこなせればかなり強力なのですが慣れないうちは長過ぎるかもしれません。最近幼稚園ママヨガでやったところ手の指先が痺れるという方もいたので最初は無理なく短めの呼吸からがちょうどいいのかなと思います。

ヨガクラス中と同じように鼻から吸って鼻から吐くのでもいいですし鼻から吸って口から吐いてもかまいません。やりやすい方でお試しください。

呼吸を活かして心地よく過ごしていきましょう!

運動×不足×過多

2020/12/24

昨日のブログでは運動と栄養と睡眠の話をさらっとしましたが、今日は運動についてのお話です。

みなさんは「運動」と聞くとどんなイメージが浮かびますか?「健康に良い」というイメージはあるかもしれません。では運動をすると身体や心にどんなことが起こってくるのでしょう。

主に以下のようなことが心身に起こります↓

・筋肉が強く柔らかくなる

・骨が丈夫になる

・心肺機能や血管が発達し疲れづらくなる

・免疫力アップ

・体重が適正になり関節への負担が減る

・脳が若返る

・血液の質が上がる

・気分が良くなる

・集中力が増す

などなど。

身体を動かすことで筋肉や骨に刺激が与えられ強くなります。そして心肺の機能を上げたり毛細血管を増やすことで体内の流れが良くなります。それに伴って風邪に対する抵抗力が上がったり、体型が整って見た目が良くなったりします。

そしてそれだけでなくて運動すると脳が若返ります。人間は脳からの命令で動いているので運動すると脳の色んな部位が使われます。そして筋肉や感覚器官からのフィードバックを受けて脳自体が活性化します。ある種の脳トレなんですね。

さらに運動すると活発に分泌される神経伝達物質は気分を良くしたり、集中力を上げたりします。運動後にスッキリとした気分が続くのはこの辺りの理由が大きいのです。

上記のような作用が合わさって、運動している人は身体の雰囲気が良くなります。エネルギッシュで覇気がありながらどこか爽やかな雰囲気をまとえるようになるのです。

たまにいますよね。急に雰囲気が変わる人。その人は運動を始めたか恋愛を始めたかのどちらかです(笑)

そして人間の基本活動である運動をずっとしないでいるとどうなるかというと上記のことの逆のことが起こり始めます。上のリストの意味を逆にして読み上げていってみてください。特に活動が著しく制限された今年は当てはまる人が多いはずです。

さて、ここまで運動万歳というようなことを書きましたが、物事には裏表があります。運動不足もあれば運動のし過ぎもあるのです。運動にも依存症がありますし、運動の種類によっては関節に負担がかかり過ぎるものもあります。

運動は心身に必要不可欠だし、恩恵ばかりではあるのですが、

身体を鍛える=一時的に身体を痛める

ということは頭に入れておいた方がいいように思います。例えばどんなに強度の低いヨガポーズでも初めての方がやれば十中八九筋肉痛がきます。一度筋肉に微細なヒビが入るのです。それが回復すれば前より強い状態になりますが一時的には弱ります。

その仕組みを無視して自分の容量を超えた運動を続ければ、勘の良い人はもうおわかりのように上のリストの逆のことがここでも起こってくるのです。

・筋肉が硬くこわばる

・骨や関節がもろくなる

・疲れやすくなる

・抵抗力が下がる

・脳の機能が落ちる

・血液の質が落ちる

・気分が沈みこむ

・集中力が落ちる運動は栄養と睡眠の回復要素があって初めて機能するんですね。運動だけして栄養と睡眠をおろそかにすると大変なことになります。若い頃は感じないかもしれませんがある年齢を超えるとドカンときます。

やはりバランスですね。

とはいえ世の中圧倒的に運動不足の人の方が多いですのでまずは動くことから始めてみましょう。

ん?そんな簡単に始められない?

わかってます。人間は基本現状を維持したい生き物ですので。

物事の始め方はまたそのうち書きます(笑)

みんなでやればつらくない

2020/12/19

いつかのブログで紹介したトレーニングHIIT(High Intensity Interval Training:高強度インターバルトレーニング)。

その一種であるタバタ式トレーニングというのは、20秒間強度の高い全力の運動を続けてその後の10秒は休息(もしくは低強度の運動)、そしてそれを8セット繰り返すというもの。合計4分で終わるトレーニングです。

運動した後に脂肪燃焼効果が長く続くので人気ですが、僕も終わった後の集中力の高まりが気に入りたまに家でやっています。4分で終わるので時間がない時でもできるトレーニングです。運動の種類は全力でできれば何でもいいのですが僕はたいていバーピーを取り入れています。

ただこのHIIT、心身に対する効果はすごいのですがとてもきついのです。ヨガとは全然違う回路を使っていきます。なのでたかだか4分で終わるとはいえやるには少し勇気が必要です。

しかし僕には秘策があります。

秘策というか、、秘策でもないけれど、ただ遊んでいる子ども達の前でスマホアプリのトレーニングタイマーをONにすればいいのです。するとそれまでレゴをしていようがテレビを観ていようが一緒に動き始めます。(写真)

子ども達が一緒にワイワイやってくれるおかげで心臓バクバクのHIITも楽しいものに大変身。終わった後は気分がすっきりして集中力が上がります。(脂肪燃焼の回路にもスイッチが入ります。)

やっぱり誰かと一緒に何かをやるっていうのはいいですね。ハードルが高いことも一気に楽しい作業になります。ヨガもスタジオやオンラインで誰かと一緒にやることで楽しい時間になります。

トレーニングや仕事でも効果があるけど気の進まないものをやる時の手としては、

・半強制的にそれをやらなければならない状態を作り出す

・その作業を楽しいものに様変わりさせる

などがありますが、できるなら後者の方がいいですね。

みなさんの普段やっていることも工夫の余地があるかもしれませんよ。

体質×風邪×食事のちダジャレ

2020/12/13

風邪が流行っていますね。うちの子たちも少し前まで風邪気味でした。まあ今年はコロナ対策でみんなマスクもしてるし消毒もしているので例年よりもインフルエンザなどは少ないかもしれませんね。

さて、風邪を引いた時にも体質によって少し対処の仕方が変わってきます。

例えば食事。

みなさんは風邪を引いた時しっかりと食事をとりますか?それとも食欲すら起きませんか?

風邪の度合いにもよるでしょうけど体質によってけっこう分かれるところです。風邪を引きかけた時にしっかり食べて栄養を摂り治してしまう人。食べない方が風邪が長引かない人。生まれつきの胃腸の強さに左右されますね。

あまり胃腸が強くない人は風邪で弱ってる時にあまりちゃんとしたものを食べてしまうと消化にエネルギーを使ってしまい逆に弱ってしまいます。でも消化吸収機能の高い人はビタミンミネラルを中心とした栄養を食事からしっかり摂ることで回復が早まります。

いずれにしても消化に時間のかかる重いものは避けた方が良さそうです。

ストレスのかかる場面などでも一緒ですね。仕事でストレスがかかった後は何かガッツリしたものを食べたくなったりしますが、特に胃腸の強くない人は重いものを食べるとその後の気分も落ちます。ストレスにさらにストレスを追加するようなものですからね。量も腹七分目程度に抑えておいた方が心身の回復がはやいです。

子供も同じ。もうすぐ受験シーズンですが、間違っても試験前夜に「勝つ丼」などというしょうもないダジャレのために消化にめちゃくちゃ時間のかかるカツ丼を食べさせるのはやめてくださいね。寝てる間も消化にエネルギーを使いすぎてしまい脳が休めず、試験当日のパフォーマンスはガタ落ちです。(よく豚肉のビタミンB1がエネルギー代謝を高め頭の働きをアップするとかオススメされてますが、その前に消化吸収の過程を考えてくださいね。)

まあ納豆や山芋のネバネバ=Never Give Upくらいのダジャレ験担ぎにとどめておく方が良いでしょう。日本語特有のオノマトペと英語の不思議なコラボレーションではありますが、消化もよく栄養も豊富なのでカツ丼より合格確率は上がるでしょう。

少し話がズレましたが自分のパフォーマンスを上げる(風邪を治す、仕事を捗らせる、試験をパスする)には自分の胃腸の能力を見極めた上でそこに負担をかけないことが大事になってきます。その上で栄養が生きてくるのです。

それに加えて以前何度も書いた糖質(←これも人によってだいぶブレがある)の質を考えていけば自分の力を最大に近い形で発揮できるようになるのではないでしょうか。

時間を定義し直す

2020/12/12

みなさんは時間がなくて焦りを覚えることはありますか?

現代社会の生活においては「時間がない」という感覚を覚えることはありますよね。僕も時間のなさに焦ったりすることが多々あります。

でも時間に追われるような感覚を持ったまま何かをしてもその物事の質はグッと下がってしまいます。

例えば僕は必ず毎日ヨガで身体を鍛えることにしていますが、どうしてもまとまった時間が取れないこともあります。次の仕事が始まるまでに30分しかない、とか。

でも30分はあるわけです。十分に動くこともできるし深い瞑想もできる時間です。

ただ「30分しかない」と焦りを感じているような状態で瞑想をしようとしてもなかなか集中できません。

時間が30分しかないことがいけないのではなく、「30分しかない」と思っていることが問題なのです。

時計中心の生活です。

なので時計を一度忘れます。

60秒で1分、60分で1時間、24時間で1日、365日で1年という巡り巡る時間感覚を忘れます。

古代エジプトで始まった太陽暦を忘れるのです(笑)

その代わりに直線的にずっと続いていく時間を感じます。

自分が生まれてから死ぬまで一直線の時間。もしくはもっと大きな枠、地球が始まって終わるまでの時間などでもいいです。

そうするとほぼ永遠の時間の中に自分がいる感覚になります。そうなればもう「時間がない」と焦る自分は消えています。

単純に今やっているトレーニング、瞑想、仕事などに集中ができるのです。

実際に次の仕事に遅れたりしないためには30分のタイマーなどをセットしておけばいいのです。セットした上で残り時間は考えずに永遠の時間(の一部)を楽しむ。

人間はモノの捉え方や感覚の持ち方次第で能力を発揮できたりできなくなったりします。

ともかく今目の前にある物事に集中するために時間を捉え直すこともけっこう有効なのではないかと思います。

焦りやすい人、せっかちな人はぜひお試しください。

息を止めてみる

2020/12/05

みなさんは日常生活の中で息を止めることってありますか?

「息を止める」という言葉はけっこうネガティブな文脈で使うことが多いように思います。例えば、「アーサナをしている時に息が止まってしまったよ」とか「パニックになって呼吸をするのを忘れてしまった」とか。

もちろん息を止めるべきではないような場面で止まってしまったら身体に不利な反応が出てしまうことも多々あります。しかしながら自分の意思で息を止める練習をすることで自分の心身に有利な効果を生み出すこともできるのです。

今日は日常の中でとても役立つ呼吸法を1つ紹介します。

「ボックス・ブリージング」という呼吸法。

やり方は簡単で、

1. 鼻から4秒かけて息を吸う

2. 4秒息を止める

3. 鼻(もしくは口)から4秒かけて息を吐く

4. 4秒息を止める

1~4を繰り返します。(気持ちが落ち着いたり、自分がもういいかなと思うところまで。)

この呼吸法はかなり即効性があり、ストレスを強く感じている時にも有効です。僕個人の感覚としては息を止めない呼吸法よりも身体がエネルギッシュになる感じがあります。単純なリラックスというよりも心身の状態をバランスよく底上げするイメージです。これのもう少し強力なのが「おやすみヨガ」クラスでおなじみの「ひょうたん功」ですね。息止めとイメージをミックスします。

まずはやり方も覚えやすいボックス・ブリージング試してみてください。色んなシーンで使えますよ。

HSP×能力発揮

2020/11/09

昨日のブログでは超感受性が豊かな人間、HSPという概念について触れました。チェック項目も載せましたがいかがだったでしょうか?僕の周りでもかなり当てはまる人もいればほとんど全て「いいえ」の人もいたりで様々でした。

まあ「やりたいことができたら苦労しないよ」という声が聞こえてきそうですが、何事もそれ相応な努力は必要ですね。

さて、感受性が豊か過ぎると日常の様々なことに反応してしまい疲れてはしまうのですが、良いことも多々あるのです。他の人が気づけないことを気づけることで仕事の精度が上がったりクリエイティブなことができたり、様々な能力が発揮できます。

その能力を発揮するためには自分の特性を知ることが大事です。昨日紹介した本『「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 「繊細さん」の本』の中にはHSPの人が自分の能力を活かし楽に生きるためのポイントがたくさん書かれていますが、特に僕が大事だなと思ったポイント3点を以下にざっくりまとめます↓

・ともかく体調管理

五感のどれかが非常に敏感なことが多いので、普通に生活しているとひどい疲れを感じてしまいます。視覚が敏感な人は光の刺激の対策をしたり、聴覚が敏感な人は眠る時の音に気をつけたり、ちょっとした工夫で体調を維持します。

・自分のことを理解されると思わない

HSPの人は非HSPの人がきっとどこかで自分の感覚を一部でも理解できるだろうと思っていることが多いそう。しかし事実は違っていて、そういった感覚はどう説明しても理解が及ばないのです。悪気があるわけでもなく、理解しようという気持ちが少ないのでもなく、単純に身体の機能の違いなのでどうしようもないこと。お互いの「理解が及ばない」ということを理解しておくだけで人間関係や自分の気持ちが楽になることがあります。

・自分がやりたいこと、いいなと思うことを仕事にする

HSP以外の人にも当てはまることかもしれませんが、特に繊細な人は自分がやりたいこととやっていることのズレをなくした方がいいのです。例えば「自分でも疑問に思うような商品を売りつける」仕事なんかは自分の心と行動に矛盾が起きて精神をすり減らせるのでやめた方がいい。もちろん同じHSPの中でも価値観や好きなものは全く異なるので自分の心の声に正直になることが大事。そして最後に、、ここまでHSPのことを書いてきましたが、僕自身は本来こういったジャンル分け(「HSP」「非HSP」)などは嫌いです。(←急なカミングアウト。)名前がつけて仕分けされたところで、その人は今まで通りなんら変わらないその人だからです。その境界線も曖昧ですしね。

ある概念を作りそこに当てはめるというのは『サピエンス全史』風に言うと「フィクション」と言ったところでしょうか。

しかしながらそういった概念を作り上げて、それを理解することで一定数の人が救われるのは事実です。結局僕自身も人が作り上げるそういった概念自体に救われた経験があります。曖昧なものを定義づけることで理解を高めて自分のコントロールを容易にするのです。

なので好き嫌いは別として、僕達が自分を認めて自分らしく生きるためにこういう概念はあることには大賛成です。

これを読んでいる人の中にも繊細過ぎて生きづらさを感じている方がいたらHSPに関する書籍もたくさん出ていますので一度読んでみてはいかがでしょうか。

ありのままの自分で生きられたらいいですよね。(レリゴー??)

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以