RSYブログ

糖質の質

2020/09/29

身体的な健康にも精神的な健康にも食事が深く関わっていることは今や常識となっています。

コントロールといってもただ量を減らせばいいとかいうわけではなくて、「何を摂るか?」ということに注目するとうまくいくと思います。

特に避けたいのはブドウ糖や砂糖(ブドウ糖と果糖で構成)などの吸収の速い糖類。これらの糖は血糖値を急激に上げてその後急激に下がる血糖値スパイクを引き起こしたり、胃の動きをピタリと止めてしまう糖反射を引き起こしたりします。

血糖値の乱高下の方はさすがに気を付けてる方も多く、甘いお菓子を単体で食べることを少なくしてる場合も多いと思いますが、糖反射の方は意外と知られていません。食事前や食事中に甘い清涼飲料水などを飲んで知らず知らずのうちに栄養の吸収を阻害したり胃の調子を悪くする方もいるようです。

甘いものに対しては未だに誤解が多く「脳はエネルギー源としてブドウ糖しか使えない。」というのもその一つ。最近の研究では肝臓で作られる「ケトン体」という物質もエネルギー源になることがわかっています。

まあケトン体は置いておいて仮にブドウ糖の方にだけに注目するにしても、そのブドウ糖をエネルギーに変換するのにビタミンB群や各種ミネラルの力が必要。吸収の速い糖分を多く含むエンプティフード(糖分や脂肪分以外の栄養素がほとんど含まれていない食べ物。甘いお菓子や菓子パンなど。)ばかり食べていると短い時間しかエネルギーが持たないばかりか体内の栄養素も無駄に使われてしまいだんだんとエネルギーの産生が下手になってしまうのです。

疲れやすくなったり、眠気が常にあったり、イライラしやすくなったり、学力や作業能率が落ちたり。。

まあお菓子なんかはその特性を理解した上で適度に食べるのが良いと思います。

特に子どもは要注意。大人になってから楽しみとして食べるのと、脳と身体が著しく発達する成長期に甘いものを食べるのでは全く意味合いが違います。与えられればいくらでも食べちゃいますしね。

糖質は精製された形ではなく食材を丸ごと食べるのが身体には良いです。甘いお菓子より白米、白米よりサツマイモやジャガイモといった形。なるべく食物繊維やミネラルなどの栄養素が豊富に入ったものでGI値の低いものを選びます。(米は個人差がかなりあります。食後に眠くなる場合は注意。)

神経質になって完全にゼロにするのも精神衛生的に難しいので自分や自分の子どもが元気に過ごせるようにコントロールするのが良いかなと思います。

まあ糖に関する反応は個人差が大きいのでなんともいえない所はあります。ただ今の自分のパフォーマンスが本当に自分にとってベストなものなのか、もし集中力の欠如などがあればそれが食事によるものではないのか、もしくは自分と同じ嗜好品を食べて本当に子どもが元気でいられるか、などを疑ってみるのも有効なのではないでしょうか。

オーディオブック

2020/09/28

みなさんは本を読む時どんな媒体を使っていますか?

ちょっと前にも書きましたが、僕は基本的に紙の本を読んでいます。Kindleもたまに使いますが、紙の手触りが良いことや書いてあったことを思い出す時のページ数の感覚は紙の本の方が好きだからです。だいたいの本は図書館で借りて手元に置いておきたいものは買っています。

しかし最近、今更ながら3つ目の媒体を導入しました。それはオーディオブック。

プロのナレーターの読み聞かせを録音しているものです。僕はaudiobook.jpというアプリを使い始めました。聞き放題プラン月額750円です。お得じゃないですか?

とはいえ自分が読みたいような本は聞き放題プランには入っていないことが多く、普通の本を買うような値段で単品購入しなければならないのですが、逆にこのことがメリットになることもあります。

そう、自分が書店で選ばないような本を聴くことになるのです。しかも興味がそこまでない本というのは書籍の状態だと完読するのにひどく時間がかかってしまうのですが、オーディオブックなら必ず一定の時間で読み終わり(聴き終わり)ます。そしてこのアプリには倍速機能がついていて、僕の場合はだいたい3倍速で再生します。一冊3時間で読み終わる(おそらく自分で読むともっと遅い)本でも1時間で確実に終了。時間効率がめちゃくちゃ良いのです。そういえば受験勉強で役立ったのも倍速再生でした。

興味がすごくあるわけではないけど必要だなと感じる本を最小限の力で頭に入れるにはとても有効な方法かなと思います。

使い分けですね。紙の本と電子書籍とオーディオブック。一日の中のシーン別にどれかをチョイスします。便利な時代ですね。子供の頃じゃ考えられませんでした。特に僕は経済学の本なんかを読んでると眠気しか起きないのでオーディオブックはありがたいです。

あ、あと逆立ちしながら聴けるというのもめちゃくちゃポイント高いです。

本読んで目が疲れてしまう方にもオススメです。(僕も疲れます。)ぜひいかがでしょうか?

四次元ポケット再び…!

2020/09/14

今日はいつかのブログ(四次元ポケット??)に書いた「丹田にしまう」ことについてです。

そのブログに何を書いたかというと、「何か嫌なことや頭を離れないストレスがある時、その出来事や嫌なイメージをそのまま丹田(へそ下5cmくらい、皮膚表面より内側に5cmくらい)に投げ入れてしまえばいい。」という話。ちょっと不思議ですがこれがなかなか効果があるのですね。僕個人の感覚としては頭の中がスッキリとして下半身に力が湧いてくるような感じ。

使えるテクニックなのでちょいちょい生活の中で使っていたのですが、先日ブログでも紹介した「超ストレス解消法」という本にこんな方法が紹介されていました。

箱に入れる法

1現実の箱(サイズは適当でOK)を用意。嫌な感情や思考がわいたら箱を開き、その感情が箱に注ぎ込まれていく様子を想像します。

2.「すべて思考が入った」と思ったら、あとは箱を閉めて放っておけば終了です。箱に入った嫌な感情を、現実の物体のように眺めてみてもいいでしょう。

なるほど、丹田にしまうか箱にしまうかの違いで頭からストレスの元を外にひとまず置いておくという意味合いは同じなのです。心理療法でもよく使われるテクニックということでなんだかすごく納得しました。

ストレスがあってそれがいつまでも頭の中にあると仕事や日常の作業に支障をきたします。悩み事がある時に変なミスをした経験ありますよね?悩みが解決できなくても一回頭の外に出してしまうと良いのです。

さらに丹田というのは身体のエネルギースポットのような場所。特定の筋肉でも臓器でもないのでイメージを使うことでその概念的な存在を初めて感じられます。ですので「ストレスを丹田に放り込む」という行為は、

1. 頭の中から余計なものを追い出す

2. 丹田の意識を強化できる

という2つのことを同時に行えるのです。(たぶん)

天才的な技術!やはりオススメです。

しかしながらそもそも丹田が意識しづらい場合にはなかなか難しいことかもしれません。その場合には「箱にしまう」や「出来事や感情を書き出す」という方が実践しやすいかもしれません。

自分に合う方法でモヤモヤを頭から出せればスッキリしますよ。

ストレス

2020/09/10

みなさんはストレスに対してどんな対処をしていますか?

・どんな時にストレスを感じるのか?

・どんな感情を持つのか?

・その時にどんな身体反応が出るのか?

・どんな対処法を行っているのか?

などなど。

色んな意見が出ていました。年齢別にストレスの傾向が違ったり対処法も違ったり。みなさん何かしらの方法をとっていて僕も参考になりました。

普段のスタジオレッスンでは身体から心へのアプローチ、つまりアーサナで筋肉を使ったり呼吸を整えたりすることによるアプローチを行っていますが、他にも違った方向から働きかけるやり方もあります。

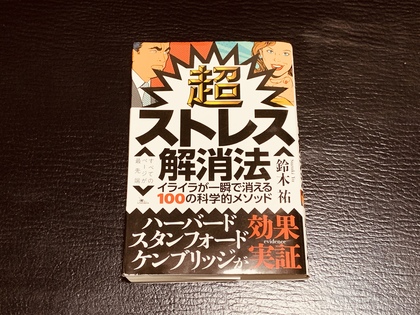

今日の写真はその具体的な方法がいくつも載っている書籍。

超ストレス解消法 イライラが一瞬で消える100の科学的メソッド https://www.amazon.co.jp/dp/4865371265/ref=cm_sw_r_cp_api_i_4KGwFbMR2VTXF

100通りもの方法が一冊の中に書かれています。「100通りも多すぎるんじゃないか?」と思われるかもしれませんが、全て実践するわけではなく自分に合う方法をピックアップすればいいのです。たくさん選択肢があるので自分に合うものがほぼ確実に見つかるのではないかと思います。

一つ一つの方法は詳し過ぎずざっくりとわかりやすく説明してあるので一気に最後まで読めます。日頃ストレスが多いなぁと感じる方は一冊持っておいてもいいかもしれませんね。

僕もこの中のいくつかの方法を生活に役立てています。

睡眠夫妻

2020/09/08

こんにちは。外の雰囲気がどんどん秋になってきました。過ごしやすい季節ですよね。気力、体力が充実します。

そしてその気力と体力を毎日回復させる一番の充電器が睡眠です。睡眠は大事。誰もが大事だとわかっていると思います。

でもついついやってしまうんですよね。睡眠不足。僕も最近まで作業に追われてやってしまいました。睡眠時間を削るという行為。なかなか仕事が終わらないと夜中まで持ち込みがちです。

でもそんな生活が続いてみるとわかることですが、完全に効率が悪い。睡眠が一日でも不足すると次の日の集中力が落ち活動がパワーダウン、結局作業効率が落ちます。ダラダラと時間の使い方ヘタになります。午前中の作業がなあなあ。お昼ご飯を食べた後も集中できない。結局夜に仕事を持ち越し。そんなサイクルに陥ってしまいます。

「睡眠負債」なんていう言葉も生まれるくらいですから多くの人がそんな生活を送ってるのかもしれません。

結局睡眠が適正にとれた時の朝の1時間の作業の方が、睡眠不足の日の夜の4時間よりも捗るのです。ミスも少ない。これは自分で仕事をしている人も会社勤めの人も家事をしている人も同じですね。

なのでまず睡眠。睡眠=集中力=時間の効率的な使い方。これを頭に入れておきます。(僕も自分に言い聞かせてます笑)

ただ人によって睡眠の適正時間は全然違うようなので注意が必要です。中には睡眠時間が3〜4時間くらいで済むショートスリーパーの方もいます。8時間前後必要な方もいます。その辺りは大方遺伝で決まるようなので自分の基準を見つけることが大切です。(瞑想で睡眠時間を短くすることはできますが、8時間→3時間にすることは難しいでしょう。)

睡眠不足の方はぜひ自分の生活を見つめ直してどうやったら時間を効率的に使えるかを考えてみるといいかもしれません。時間=命ですからね。

逆に寝過ぎで気力が失われているパターンについてはまたそのうち。いずれにしても一定の量の睡眠と質が大切ですね。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以