RSYブログ

サーカス

2019/07/29

今日は弟の知り合いの方からもらったチケットがあったので家族で横浜までボリショイサーカスを観に行ってきました。

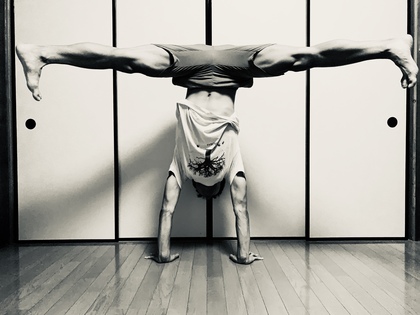

犬、猫、馬、熊などの動物も登場して子供達も喜ぶ内容ですが、個人的にはなんと言っても鍛え上げられた人間の肉体の方に目が行ってしまいます。

鉄棒や空中ブランコをしている人の動きはとにかくしなやかで美しいですね。股関節が360度自由に動き、上半身の動きを支える背骨もしなやかで強靭です。すばやい動きですが、ところどころでヨガのアーサナと同じような動きもありました。

質と量の高い練習をこなせば人間もあれだけ動けるようになるのだとわかると自分のヨガの練習の励みにもなります。とりあえずは股関節の動きを良くして開脚や前後開脚を180度以上いけるようにするのと、背骨周りを強くしなやかにしたいなと思います。肉体を使いこなせる方々からの刺激は自分にスイッチを入れ直しますね。

それにしてもロシアの方は背が高くて手足が長いですねぇ...

あとプードルはいつ見ても想像の二回りくらい大きいですねぇ...

「できる」という錯覚

2019/07/28

昨日は何かを練習したり何かで上達をしたい時には「できる」という感覚を持つことが大切だという話でした。なかば思い込みのような形でも自分の心と身体を信じ込ませることで力が発揮できることもあります。

しかしながら同時に頭の隅に置いておいた方がいいこともあります。それが今回のテーマの、

「できる」という錯覚

もしくは

「できている」という錯覚

です。

ヨガでも他の物事でも成長するための過程があります。方法は一つではありませんが、それは身体や自然の仕組みにのっとったものとなります。

例えばヨガで○○アーサナをしてみたい、となった時にそのアーサナをとるために必要な力や技術があります。身体のある部分の筋力や柔軟性が必要だったり、そもそもの力をかける方向があっていなければならないのです。

その条件を満たした上で、または満たそうとした上で、まだ必要な要素(筋力、柔軟性など)が足りなくてそのアーサナができない、というのは全く問題がありません。単純に練習を積んでいけば一定の期間でできるようになります。その過程で「できる」という感覚を持てれば成長は加速すると思います。あるいは最初から「できる」という感覚を持っているかもしれません。

しかしそのものの習熟に必要な要件を満たそうとせずに「できる」感覚や「できている」感覚を持っている場合、残念ながらそれは錯覚や思い込みといったものなります。錯覚であれば、いくら「自分ならできる」と思っていても一定の期間であることを習熟させることはできないのです。

具体的に言えば、そのアーサナが何のためのものなのか、何をしているのか知らなければ成長はしない。もちろん最初から全て知る必要もできる必要もありませんが、知ろうとする姿勢、それを自分に落としこもうとする姿勢があれば、あとは練習をするだけで必ず成長します。

つまりそういった姿勢があれば未知のものや、今の自分にとっては到底できそうにないことに出会っても「自分なら階段を一歩一歩上っていける」という錯覚ではない『「できる」という感覚』を持てるのではないでしょうか。

もちろん素直に吸収する力とともに情報を吟味する力は必要ではあるのですが。

またまたわかりづらい話になってしまいましたが、、ともかく一緒に練習していきましょう!

「できる」という感覚

2019/07/27

夜中はすごい雨でしたが日中は青空が広がっていますね。ともかく暑い夏到来です。明日の台風にはお気をつけください。

ここ一週間は世界水泳を見続けています。昨日も男子100mバタフライや200m平泳ぎでとんでもない世界記録が出ています。高速水着時代を超えるタイムが続々と出ているのです。

今朝のアナ骨レッスンが始まる前に参加者の方から、「なぜそんなに記録が出るのですか?科学的トレーニングが進んでいるからですか?」との質問がありました。なぜか?ははっきりわかりませんがいくつか要因はあると思います。

科学的トレーニングの発展もその一つだと思います。スポーツ生理学や医療の知識を応用することで目的に合った効率的なトレーニングを行えます。そもそも遺伝子検査などでもその個人にあった種目を選択できたりもします。このあたりの要因は大きいのでしょう。

ただタイムが出る要因として外せないと思うのは、タイトルにもある「できる」という感覚。もちろん効率的なトレーニング方法などの確かな方法論が土台にあるという前提での話にはなります。ここでいう『「できる」という感覚』は自分の目指す場所(競泳で言えば具体的なタイム)が見えている状態のこと。

例えば、競泳よりわかりやすい話だと陸上短距離の男子100m走。長年ずっと日本人は10秒の壁を切るのに苦しんできました。なのに1人が9秒台を出した途端に短期間のうちに9秒台のタイムを持つ日本人は3人になりました。この陸上の出来事にはトレーニング方法の発展や個人の才能とともにこの『「できる」という感覚』という要因があるように思います。「身近にいるライバルのあいつができたなら俺も努力すれば確実にできる」という感覚です。その感覚は徐々に広がって20年後には男子高校生がインターハイで9秒台を出していることでしょう。

競泳の場合は10年前の高速水着時代に出された記録が今の選手の指標になったのかもしれません。

この感覚はヨガにも応用できます。例えばちょっと複雑なアームバランスやハンドスタンドはとても難しそうに見えます。「もしかしたら運動神経のいい特別な人にしかできないのかな?」なんて思うこともあるかもしれません。ただ実は正しい方向の努力を積み重ねるとできるものなのです。まずは自分も「できる」という感覚を持つこと。そのモデルとしては生で触れられる身近な人を参考にするといいかもしれません。例えば同じヨガクラスに通っている動ける人。テレビ画面を通して見る人よりも同じ空間にいる人の方がリアルを感じやすく「できる」感覚を自分も持ちやすくなります。

ただここまで「できる」感覚の大切さを書いてきて何ですが、道筋のない「できる」は空想として終わる可能性もあります。僕としても「ただヨガを続ければ何でもできるようになりますよ。」と無責任に言うことはできません。本当の『「できる」という感覚』を持つためには自分のことを知らなければなりません。

ですので明日のブログのテーマは、

「できる」という錯覚

となります。

ではまた明日。

玉虫

2019/07/25

今日は暑いですね。自転車移動だけで汗をかきます。(電動自転車ですが…)本格的に夏が始まったようですね。

連日のひらがな不規則問題についてはまだ続きがありますがひと休みして、今日あったラッキーな出来事についてです。

午前中のiプラザアナトミック骨盤ヨガが終わって、参加してくれたS君とiプラザの駐輪場あたりで色々と立ち話をしている時のことです。ブーーンという音が聞こえたので周りを見渡してみると、、

キラキラと輝く細長い体。

タマムシです。

しかも低空で飛んでいます!

次の瞬間には追いかけてつかまえていました^^;

稲城ではタマムシを何回かは見たことがあるのですが、上空を飛んでいたり、高い木にとまっていたり、死んでいたり、3歳の息子と虫とりに行ってもなかなか出会えない虫でした。

玉虫色なんて言葉もあるくらいで光の具合によって色調が変化します。写真は背中側しか写していませんが、お腹側もまた違った色味でとても綺麗です。僕の名前にも「虹」という字が入っているので、七色に輝く虫にはなんとなく愛着がわきます。

タマムシといえばパッと思い浮かぶのは法隆寺の玉虫厨子(たまむしのずし)ですが、大量のタマムシの羽を使われていたはずです。(何千匹でしたっけ?歴史の資料集に載っていた気がしますが忘れてしまいました…)とにかくよくそれだけの数を集められたものだと思いますが、当時はたくさん飛んでいたのでしょうか…?

ともかく家に帰って息子にタマムシを見せた後は玉虫厨子はつくらず外に逃がしました。勢いよく空高く飛ぶ姿を見ると若葉台で低い位置を飛んでいたのはラッキーなことでした。(タマムシにとってはアンラッキーですが。)

稲城はけっこう自然が残っているので色んな生き物がいますね。

三羽烏

2019/07/02

どんよりとした天気が続きますね。梅雨ですから当たり前ですけどね。

今朝は曇ってはいるものの雨は降っていなかったので仕事に出かける前に息子達といつもの畑へチョウチョとりにいってきました。上の息子と僕でヤマトシジミやモンシロチョウやオオシオカラトンボなどをとったりして遊んだのですが、その帰り道おもしろいものを見つけました。

ある民家の屋根をふっと見上げると、、

カラスが三羽並んでる...!!!

これって三羽烏(さんばがらす)....???

よくその道の優れた三人のことを「三羽烏」と呼びますが、リアルな三羽烏っているのですね。きれいに並んだ三羽のカラスは初めて見たので思わず写真を撮ってしまいました。

ところで「三羽烏」の由来はなんだろう?と思いネットやら辞書やらで調べてみると、この言葉の由来も諸説あるようです。でもなぜ「三」なのでしょうね。

そういえばサッカー日本代表のエンブレムにもなっている八咫烏(やたがらす)は三本の足を持っています。カラスと3という数字には深い関係があるのかもしれません。(正確なことが何一つ分からずごめんなさい^^;)

現代ではどちらかというと嫌われ者のイメージのあるカラスですが、時代や地域によっては神の使いであったりと神聖な生き物としての側面も持っています。近くで見ると羽が紫がかっていてとてもきれいですしね。 そういえば最近はNHKのチコちゃんの番組に登場するキョエちゃんも人気ですね。カラスの地位も再び上がっているのでしょうか。

ちなみに僕は15歳の頃、自転車をこいでいる時に突然カラスに頭を掴まれた経験があります。何かがカラスの気に障ったのでしょうね。けっこう痛かったです。

それ以来カラスに頭を掴まれないよう心がけて毎日を過ごしています笑

マイソールクラス

2019/06/30

今日も肌寒いですね。低気圧で雨も続いていて人によっては体調が落ちてしまう天気ですね。こんな時は好きなアーサナでも選んで軽く身体を動かしてみてください。

ところで今朝渋谷のヨガスタジオでアシュタンガヨガのマイソールクラスに初めて参加しました。アシュタンガヨガでは行うアーサナの種類も順序も決まっています。マイソールクラスは参加者各々が自分のペースでアシュタンガヨガのシークエンスを行う自主練習のような場。しかし先生が参加者の間を歩き回っているのでアーサナに関するアドバイスをもらえたりアジャストをしてもらえたりします。

最近僕は毎朝自宅でアシュタンガヨガを行っていますが、一人で行うのとマイソールクラスとでは感触が異なっていました。一番の違いはその場の空気感でした。スタジオ内は先生のアドバイスする囁き声と参加者の呼吸音以外は静かです。その空気がいつもよりも自分の集中力を高めていたように思います。

特にアシュタンガ特有のウジャイー呼吸(喉を締めて寝息のような音を出す呼吸法)の音は独特の雰囲気を作り出します。そのせいか自宅で行う時よりも序盤から汗をたくさんかいたように思います。

マイソールクラスでの練習は自宅での練習の良い刺激にもなりそうなので、これからも定期的に通いたいと思います。決められた時間内であればいつ行っていつ帰ってもいいので予定が調整しやすいのも魅力です。

また何か発見があれば報告します。

羽化

2019/06/23

昨日までの筋肉の話からは一転、今日はまた家で飼っているカブトムシの話です。

昨日は蛹になっていたカブトムシの中で一番小さいものが羽化しました。僕は仕事で一日外に出ていたので羽化の瞬間は見られなかった(見れなかった)のですが、妻が羽化直後の白い羽のカブトムシの写真を撮っておいてくれました。まだ体も柔らかい状態です。あまり動かずじっと休んでいたみたいです。

蛹化の時も幼虫からの変化に驚かされましたが、今回も豪快に蛹の皮が脱ぎ捨ててありました。全くの別人(別虫?)のようです。

そういえば人間にも「一皮むける」なんて言葉を使ったりしますね。何か大きな試練などを乗り越えた時に別人のように成長することがあります。そんな特別だと思える出来事でなくても明らかな変化が起きることもあります。新たな出会いだったり別れだったり、日々のトレーニングの中にもそんな瞬間が潜んでいます。

カブトムシのような完全変態の生き物のように姿形がそっくり変わるわけではありませんが、人も内面や持っている雰囲気はやり方次第でどんどん磨かれていくのではないでしょうか。もちろんそこには身体面の問題が深く絡んでいます。

ところでカブトムシは体の小さい個体から羽化していくようです。大きい個体には力では勝てないのでスピードで勝負する。生き抜くための知恵ですね。

小さな虫にも生きるヒントを見出せる気がします。

写真撮影

2019/06/19

今日は朝のRoot Yoga Moveが始まる前の10分くらいを使ってホームページに使うための写真撮影を行いました。何種類かのアーサナをとった状態での撮影でしたが、普段水曜日にはやることのないアナ骨のポーズがあったりして少しきつかったかもしれません。ご協力いただいた参加者の皆さまありがとうございました。

ところで今日は珍しい出来事がありました。写真撮影中、なにやらスタジオのドアがガチャガチャ鳴っています。なんだろう?とは思ったものの鳴り止んだのでそのまま放っておきました。でも少しするとまたガチャガチャ鳴るのです。そして次の瞬間にはノックのような音も聞こえました。

さすがにおかしいぞ?と思い撮影中でしたがドアのところへ駆け寄りました。するとそこで初めてスタジオのドアの鍵が内側から閉まっていることに気づきました。急いでドアを開けるとそこにはいつもの参加者Tさんが立っていました。

「鍵はしまっているし先生の自転車もないし今日はレッスンが休みかと思って焦りました。」とのこと。Tさんは何分かそこでガチャガチャしたりスタジオの小窓から中の様子をうかがっていたようです。少しの間放っておいてしまい申し訳なかったです。ちなみに僕の自転車が停まっていなかったのは昨晩クギを踏んでパンクし今日は歩いてスタジオに来ざるを得なかったからなのですが。。

そしてなぜスタジオの鍵が閉まっていたかと言うと、、

直前にスタジオに来たMさんがスタジオに入った途端、自分の家での習慣で鍵を閉めてしまっていたようです!

でも自分の家と勘違いするくらいスタジオに馴染んできたなら嬉しいことです。

こんなこともあるものですね。ではまた明日。

蝶と蛾

2019/06/17

先日のブログに書いたように最近は早起きをしているので朝の時間には割と余裕があります。年少の息子を幼稚園のバス停まで送って行くまでも時間があるので晴れている日はほぼ毎日外で一緒に遊ぶようになりました。

何をしているかと言えば、、

チョウチョ採りなのです。

バス停に行くまでの間に畑が広がっている場所があるのでその脇道でチョウをとっています。息子も最初のうちは全然とれなかったのですが、だんだん網の使い方と動体視力が良くなり何匹もチョウを捕まえられるようになってきました。

とれるチョウはモンシロチョウ、モンキチョウ、アゲハチョウ、ツマグロヒョウモン、ヤマトシジミなど。きれいな青色の入っているアオスジアゲハも飛んでいますが素早過ぎて未だに捕まえられていません。

上に書いたようなチョウが主にとれるのですが、たまに網に入る変わり者がいます。モンシロチョウだと思って網でとってみると、そこにいるのは、、

ガ。

蛾(ガ)は夜飛ぶイメージがあるのですが、昼間に飛ぶ種類もけっこういるようなのです。しかも大きさもモンシロチョウくらいで同じ所を飛んでたりします。よく見ると飛び方が違って、蛾の方がフワーっと飛んでいくのですが、けっこう似ています。

この白い蛾は後々調べてみるとキアシドクガという名前がついているそうで北海道から九州まで生息しているそうです。名前を調べて毒があるのか?!とヒヤッとしましたが毒は持っていないそうです。普通に手で持って子どもたちに見せていたので安心しました。

そしてこの蛾、捕まえてみてわかったことは、正面から見るとかなりかわいい顔をしているのです。個人的にはチョウよりいい感じの顔に見えます。蛾が苦手な人は多いと思うので写真は載せませんが、どんな顔か気になる方はネットで「キアシドクガ」と検索してみてください。

切ないのは成虫になったこの蛾には口がないこと。退化してしまっています。ですので数日の命だそうです。けっこうこういう虫は多いですね。カゲロウも口がなくなってしまいますし、カイコガには口があるようですが物は食べずに死んでしまうようです。

そうそう、蛾の中でユニークな見た目をしているなと思うのはカイコガの成虫ですね。ジブリアニメに出て来そうな見た目です。ほとんどが繭の時に茹でられてしまい考えさせられるところではありますが。。

こんな感じで子供と行動すると新たな発見があります。逆に言えば子供と行動しなくてもちょっと目を向けるところを変えるだけで日々新たな発見があるのでしょうね。

日課

2019/06/13

先月のブログで「自分のトレーニングとして毎朝のアシュタンガヨガを日課にする。」と書きました。今のところこの日課は続いていて、まだ始めたばかりですが身体と心に多くの変化をもたらしています。

同じことを毎日やることで日々の身体の変化や成長に気づけます。例えば同じアーサナでも足裏が地面をとらえる感覚はだいぶ変わってきていますし、どうしても呼吸が止まってしまっていた動作もだんだんと呼吸を止めずに行えるようになってきました。他にも様々な変化があるのですがそこら辺はヨガクラス内でシェアしていこうと思います。

あとは単純に早起きの効果はあるなと感じました。僕は今毎日5時半前後に起きていますが、それだけで良い生活のリズムを刻めているように思います。早起きするためには早く寝なければならない→夜は余計な頭を使わない→朝起きて体を動かした後のクリアな頭で作業をする→子供と遊ぶ時間も作れる、など一日の時間の使い方もうまくなりました。

また早起きはそれ自身が自信になります。「毎日早起きしてるんだぞ」という自信。ギリギリまで布団に入っていて慌てて仕事に行くのとは精神的な軸がだいぶ変わってくるように思います。ですのでみなさん土曜朝のアナ骨に通いましょう笑

何はともあれ昔から「早起きは三文の徳」というように早起きの効果は誰もが認めるところ。ぜひ試してみてください、と言いたいところですが何か目的がないと失敗しやすいのも事実。まずは朝にやることを決めて、睡眠時間から逆算して寝る時間を決める。しっかりと計画を立てれば便利な目覚ましアプリもある時代、早起きも難しくないのではないでしょうか。

一度リズムに乗ってしまえば心地よいですよ。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以