RSYブログ

暑さとギックリ腰

2019/08/04

こんにちは。

最近はなんだか体調を崩す人が増えているように思います。長く続いた梅雨から急激な猛暑、身体には相当な負担がかかりますね。

特に増えているのがギックリ腰を始めとした腰痛。夏の暑さで冷たいものを多く飲んだり食べたりしていると内臓が冷えて機能が落ちます。そしてお腹周りが硬くなることで腰を支える力がうまく働かなくなりギックリ腰になったり慢性の腰痛が悪化したりします。夏の冷えは盲点かもしれません。なるべくお腹を冷やさないように過ごしたいものですね。

具体的な対策としては冷たいものを食べすぎないこと、クーラーで首や腰を冷やしすぎない、適度に塩分を補給する、適度な運動をする、などでしょうか。

自分の生活スタイルに合わせた対策をして元気に夏を乗り切っていきましょう!

太陽と人

2019/07/18

今日は昨日に引き続き蒸し暑いですね。駅までちょっと歩いただけで汗をかいています。電車の中は空調がきいているので快適な湿度です。

昨日の太陽の光の話の続きになりますが、太陽光は一日のリズムを整える以外にも人間の身体に影響を与えます。その一つがビタミンDの体内での生成を促すこと。

ビタミンDとは脂溶性のビタミンでカルシウムの吸収促進や骨の代謝に関係しています。紫外線を肌から浴びることで身体のなかで生成されます。ですので極端に日照時間の少ない地域ではビタミンD不足による骨の軟化や骨密度の低下が見られるそうです。

普通に生活していればそれなりに日の光をあびますので心配することはないかもしれませんが、仕事柄昼夜逆転の生活をしている方などはビタミンD不足に気をつけたほうが良いかもしれません。魚介類やきのこ類に多く含まれます。

ヨガでも太陽礼拝があるように太陽は人の生活に密接に絡んでいます。もちろんこれからの季節、炎天下で過ごしてしまっては熱中症の危険がありますが、適度な光の中で過ごすことは必要なのかなと思います。

今週末には息子の幼稚園の夏祭りがあるのでとりあえず土曜日だけでも晴れてほしいのですが、、今のところ雨予報です。。。

いつ梅雨が明けるのでしょうね^^;

日照不足

2019/07/17

今年の夏はどうも異様な感じですね。ずっと日が出ず気温も低い。学校のプール授業などは寒すぎて中止になっているところも多いそうですし、野菜や果物の育ちも悪いようです。

ところで太陽の光は野菜などの植物だけでなく人間にとっても重要なものなのです。例えば脳内で神経伝達物質として働くセロトニンは太陽の光を浴びることで分泌が促進されます。セロトニンは精神の安定に関わっていて感情や気分のコントロールを行ったり、消化や体温調整などの生理的な機能にも関わっています。またセロトニンから合成されるメラトニンは睡眠ホルモンとして知られていて良質な睡眠を促します。

つまり人間は太陽の光を浴びていないと鬱などの精神的な問題が起きたり不眠などの症状も起きてしまいます。日の光は人間の身体を良い状態に保つためには欠かせないのですね。最近は日照不足ではありますが、曇っていても光は届きますので適度に日光浴することは身体を整えるのに役立ちます。

あとセロトニンやメラトニンの材料になるのはトリプトファンというアミノ酸です。これはタンパク質が多く含まれているものに含まれていますのでしっかり摂って体に材料を準備してみましょう。

工夫次第で気分や眠りの悩みは改善します。心身が良い循環になるように一度自分の生活パターンなどを見つめなおしてみてもいいかもしれませんね。

筋肉痛

2019/07/09

昨日受けた内田先生のアナトミック骨盤ヨガで今日は体のいたるところが筋肉痛です。やはりスタジオに行って人のレッスンを受けた時の追い込みは自分で練習する場合とは違いますね。

筋肉痛の時はしっかり栄養を摂ることで回復します。特に実際に筋肉を構成するタンパク質やタンパク質の代謝のために必要なビタミンB6、あとは亜鉛やマグネシウムなどのミネラルも必要となります。

ダイエット中の方なども運動して食事を抜いてしまっては筋肉が弱りかえって逆効果ですのでしっかり上記のような栄養は摂るように心がけてみてください。筋肉がつけば基礎代謝も上がりますので結果的に減量にもつながります。

あとは軽い運動をすることで血流がよくなり栄養が体の隅々に届けられ回復が早くなります。そしてそもそも毛細血管の数自体が多ければ栄養の運搬効率も良いので筋肉痛やケガからの回復は早いです。その毛細血管を増やすには遅筋を使った有酸素運動が有効となります。ゆっくり動くヨガは最適だと思います。

筋肉痛の回復を早める方法は多々ありますが、「栄養」「血流」「睡眠」などをキーワードに有効な方法を見つけてみてくださいね。

タイムリミット

2019/06/27

今日のタイトル「タイムリミット」は昨日話に出した制限時間を言い換えただけです。気分を変えたかったので。少し言葉の印象は変わりますが、同じ意味として使っていきますね。

だいたいの物事においてタイムリミットはあると思います。そして昨日書いたようにタイムリミットがあることが、やる気に火をつけたり集中力を上げたりします。

誰にでも共通の普遍的なタイムリミットは「人生の終わり」だと思います。一生のうちにやりたいことはそのタイムリミットまでにやらなければならない。ただ誰もが意識するこの人生のタイムリミットですが、若干具体性に欠けます。だいたいの人は「明日地震で死ぬかもしれないから今日できることを全身全霊やってやる」とはならないと思います。そんなことができるのはごく一部の人、生命力が飛び抜けて高くエネルギッシュで「今この瞬間」に集中しきれる人だけです。そんな人はもはやタイムリミットなんて概念はなくても大丈夫ですね。

それ以外の人はやはりペース配分のことを多少なり考えて生きていかなければなりません。ただタイムリミットはやはり必要です。人生の終わりよりももっと細かく区切ったタイムリミットです。昨日の電車の中の時間もその一つですね。

世の中には強制的なタイムリミットも多いように思います。学校の宿題や仕事の締め切り、幼稚園の迎えなど。あまりに作業量とリミットのバランスが崩れている場合は心身を壊す原因にもなりますが、多かれ少なかれ誰でもタイムリミットの中で生活しています。

では生活に縛られた強制的なものは置いておくとして、みなさんが本当にやりたいと思っていることに関してはどうでしょうか?やりたいこととは自分の中の大きな夢でも日常の些細なことでもかまいません。

タイムリミットをうまく捉えて自分に生かせているでしょうか?

生き急ぐのとは違います。もちろん自分の心身の状態に合わせて緩急をつけたペース配分は必要です。

僕も限られた時間をどう使うかは今も試行錯誤ですが、もしみなさんの中に「やりたいことがうまく行かない」「なんだか人生が滞っている感じがする」などの悩みを持つ方がいましたらもう一度時間の使い方について考えてみてください。もしかしたら何か変わるかもしれません。

制限時間

2019/06/26

今日は過ごしやすい天気でしたね。でも明日からはしばらく雨だそうです。傘を持って出かけるのはどうも気が重いです。特に電車に乗る場合には。そして今日も電車の話です。

電車の中では集中できるという昨日の話を書いていて思い出したのは、大学で同じクラスのG君の話。

G君はとてもエネルギッシュで明るい大学の同級生(9歳年下ですが...)です。僕の結婚式でも歌を歌ってくれました。彼は高校卒業後一度早稲田大学に入学したのですが、なんだか思い直して東京大学に入りたくなったそうです。どういう事情かは詳しく聞いていませんが、早稲田大学一年の時に親には内緒で東大受験のための勉強を始めたそうです。

親に内緒だから家で勉強ができない。彼が勉強場所に選んだ場所は山手線の電車の中だったのです。山手線はグルグル回っているどこか遠くへ行ってしまう心配はない。彼は山手線に揺られながらひたすら勉強をしたそうです。そして無事合格。合格してから親に報告もできたようです。

すごい集中力ですね。東大に合格できるかどうかは別として、やはり電車内で集中できる人はけっこういるのではないでしょうか。

そして昨日は書き忘れましたが、電車で集中しやすい要因として制限時間があげられると思います。目的地に着くまでの時間には限りがあり、その時間を目途に今していることを区切りの良い所まで終わらせようとします。本を読んでいるなら今読んでいる章まで読む、課題をやっているならこの問題まで解く、今日のブログは目的地までに書き上げる、、など。時間が有り余っている時よりも密度の濃い作業が可能になります。(上のG君は山手線グルグルなので果たして制限時間という概念があったのかはわかりませんが。。)

この制限時間は電車に乗っている以外の場面でも多々大事になってくる概念だと思います。

では寝る時間なのでここら辺でタイムオーバー、続きは明日書きます。

おやすみなさい。

集中しやすい場所

2019/06/25

みなさんは日常的に電車を利用していますか?普段車が多い方、歩きや自転車の方、生活スタイルによって交通手段は様々だと思いますが、僕は毎日のように電車を利用しています。

行き先はたいてい渋谷や目黒、新宿あたりになりますので、最寄りの京王よみうりランド駅からだと乗り換え含めて片道40分前後になります。すると往復で1時間20分、細かい移動もありますので、一日約1時間30分くらいは電車に揺られている生活です。一日24時間、起きている時間が僕の場合はだいたい17時間くらいですから、その中の電車の1.5時間というのはけっこうなウェイトです。

しかしながらこの電車の中の時間がなかなか有効なのです。僕にとって電車の中は集中力の発揮できる場所なのです。

本を読むにもブログを書くにも何かアイデアを浮かばせたい時にも集中できます。読みたい本はいつも電車で読みますし、このブログを書いているのも渋谷に向かう電車の中です。(ブログはたいてい電車で更新しています。)

なぜ電車の中で集中できるかは何点かのポイントがあると思いますが、

1. 家の中のように集中力を妨げるものがない。

2. その物事しかやることがない。

3. 図書館と違い雑音や揺れがある。

などでしょうか。

3に書いた電車の揺れは座っていたりすると逆に眠気を誘うものになりますが、揺れに対抗して体幹や脚を安定させようとする動きは全身の血流を良くして集中力を高めるように思います。また電車や周りの人の雑音があることで、脳はかえって集中しようというモードに入るのだと思われます。僕は静かな図書館ではいつも眠りに落ちてしまいます。もちろん図書館の方が集中できる方もいますので個人差は大きいですね。

まあそもそも超満員の電車で読書などできないなど利用時間帯によっても制限はかかってくると思います。ありがたいことに僕は朝早く電車に乗ることがあまりないので快適に本などを読めます。ですので電車に乗っている毎日の1.5〜2時間はかなり充実した時間になっています。

みなさんは特に集中できる場所というのはありますか?その場所での身体や脳の状態がいつでも集中力を上げられるようになるヒントになるかもしれません。環境と身体の関係について少し意識してみるのも面白いかもしれませんね。

嬉しい報告〜足首回し〜

2019/05/30

水曜日のRoot Yoga Moveに毎週参加してくれている女性の方からうれしい報告をいただきました。

「レッスンでやっている足首回しを家でも毎日やっていたらヒザの痛みもなくなってきました」

とのことでした。

くるぶしから下の足は直接地面に接する土台で大事な部分。足首を回すことでその土台が整うので、その上にある膝や股関節、腰までも状態がよくなってきます。

身体を整える効果がかなりあるので、レッスンではウォーミングアップとして前半によくいれています。でも今回のように実際に声をいただくと改めて足首回しは効くのだなと気づかされます。

あとはやはり「一回の効果」×「継続」を実践していただいているというのは嬉しいことです。継続することでその効果は何倍にも膨れ上がってくるのですね。

僕も自分で良いと思うことは継続していこうと改めて思いました。

みなさんも感覚的に良いものにはぜひ継続して取り組んでみてくださいね。

雨

2019/05/21

今日は朝からすごい雨ですね。

こんな雨で低気圧の日は体調が落ちる人もいるかもしれません。頭痛や腰痛、肩こり、足のむくみなども出やすい天気です。

天気が悪くてもまったく体調が変わらない方もいれば、台風の時などは動けなくなるくらい不調になる方もいます。その違いには自律神経の調整能力や組織の強度など様々な要因がからんでいるのだと思います。

頭痛などが出ないまでも、雨やくもりの日などは些細なことでイライラしたりと精神的な面での影響が出てくる方もいるようです。

そういう僕も気圧にはかなり敏感で基本的に高気圧の日の方が調子が良いです。脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)と診断を受けたくらいですから、低気圧で調子が落ちるのは当然なのですが。

ただ天気による不調を"体質"によるものと諦めて我慢しているのはもったいない気がします。低気圧で調子の悪い日でも体調や精神状態を上げていく方法はいくらでもあります。

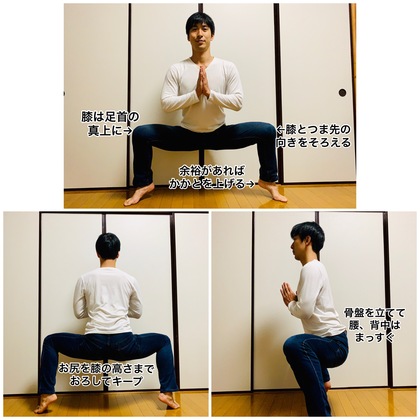

その一例として写真のように下半身を使う運動があります。名前はワイドスクワットや四股などといったところかもしれません。下半身をダイナミックに使うことで低気圧で下半身に滞りがちな血液を頭の中方まで押し上げていきます。余裕があれば写真のようにかかとを床から浮かせることでふくらはぎのポンプ機能の強化も狙えます。

行う上でのポイントは、

・膝とつま先の向きを揃える

・膝の角度は90°を目指す(90°までいかなくてもかまいません)

・骨盤を床に垂直に保つ(もしくは写真のように少し背中全体を前傾させてもかまいません)

・手は写真では合掌していますがどこでもかまいません

・余裕があればかかとを地面から浮かせる

この形で自分の好きな時間キープします。だんだんと全身が温まり頭の血行も良くなるのが感じられると思います。天気の悪い日もこれだけで気分もスッキリしたりします。続けていくと天気に左右されづらい体質にもなってきます。

天気が悪くても元気な方も下半身全体を効率よく鍛えられますのでやってみて損はないと思います。

ぜひお試しください。

集中力の保てる座り方~その2~

2019/05/14

昨日は「座る時に集中力を保つには骨盤を立てて座りたいけど、そもそも骨盤を立てるだけでも集中力が必要だ。」という話でした。

そう、身体の機能性が高くない状態で骨盤を立てたまま何時間も座ってるなんてことはそもそも出来ないのです。人は立ったり座ったりしている時に重力に対して脚の筋肉や背中の筋肉を使っています。骨盤を後ろに倒して腰を丸めて休めてしまった方が楽は楽なのです。でもずっとその姿勢だと頭がボーッとしてきます。

どうしたらいいのでしょうか?

骨盤を立てる力をつけていきましょう。一段階身体のレベルを上げます。力がつくと座った時に苦もなく骨盤が立ち背骨のS字を保てるようになります。

具体的な方法としては股関節から身体を曲げる前屈のような運動をしていきます。脚の付け根の奥深く(腸腰筋)から身体を使えるように訓練します。写真のようにお尻を突き出した形のものでもかまいません。ポイントは腰をまっすぐ(もしくはやや反り気味)に保って長くキープすること。骨盤を立てるのに重要な筋肉を強化していきます。ヨガではそもそもこのような動きがとても多いですね。ダウンドッグ、チェアポーズ、前屈系のアーサナなど。

許される環境であれば、ずっと同じ姿勢で座っているのではなくて20〜30分に一回こういった運動を入れていきます。繰り返している内にだんだんと長く座れるようになってきます。

もしくは固定されたイスではなく、バランスボールやバランスディスクのような不安定な土台に座る。そうすることで骨盤の前傾や後傾が細かく繰り返され血流もスムーズになってきます。必要な筋肉もついてきます。普通のイスに座る場合でもヨガのキャット&カウのように骨盤や背骨をたまに動かしてみると集中力は変わってくると思います。

とにかく骨盤を立ててキープする力がないうちは自分で動きをつくって必要な筋肉を使っていくのがポイントとなってきます。

じっとしてなければならないような雰囲気の学校の授業などでは実践しづらいかもしれませんが、家で宿題をやる時などは合間に身体を動かすことが集中力アップにつながります。座り姿勢の問題だけでなく身体の中で分泌される物質などの問題もあると思いますが。

ぜひお子様の勉強やご自身の仕事や趣味などに生かしてみてください。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以